5〜6歳児が小学校受験で挑む「チームを動かす力」

小学校受験では、ペーパーテスト、絵画・工作、生活、巧緻性、体操、行動観察、面接などさまざまな観点から評価されますが、「行動観察」という分野はあまり聞き慣れないかもしれません。

チームでブロックを高く積み上げたり、ボールを運ぶリレーを行ったり、みんなで絵を描いたり……。グループに与えられた課題の中で、子どもがどのような行動をとるのかを確認し、協調性・思考力・判断力・社会性などを評価するものです。

なんと、5〜6歳児が挑む「行動観察」の中には、企業のマネージャー研修で扱われるような内容もあります。ここで、2022年度の慶應義塾横浜初等部で出題されたゲームを紹介しましょう。

さあ、皆さんだったら、勝つためにどのような行動をとりますか?

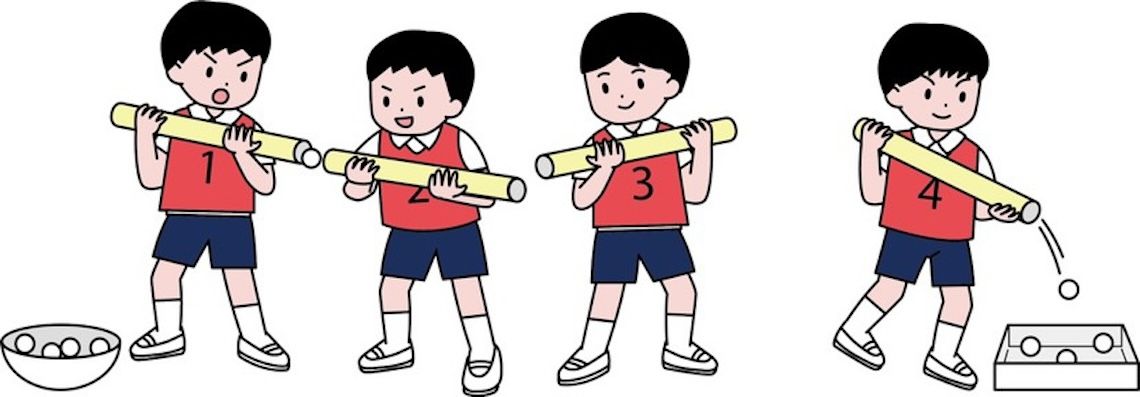

筒を傾けすぎると、ピンポン玉が加速して飛び出てしまいますが、筒が水平だと転がりません。また、最後の人がピンポン玉をカゴに入れられていない間は、前の人に「少し待って」と声をかけてスピードを調整する必要もあります。

これは、「時間内にできるだけ多くのピンポン玉を運ぶ」というミッションに対して、どんな工夫ができるか?うまくいかないときはどうすればよいか?を考え、言葉にして周囲に働きかけていく課題なのです。

行動観察で問われているのは、単に指示通りに動けるかではなく、「全体の目的を理解し、今自分が何をすべきかを考えながら、周囲と調整して行動を変えていけるか」。つまり、5〜6歳児にしてPDCAを回す“プロジェクトマネジメント力”が問われていると言えます。

実はこの課題、企業のマネージャー研修で、部門間連携やプロジェクトマネジメントの視点を養うワークとしても実施されています。マネージャー研修において、ピンポン玉は“業務の流れ”の象徴です。

例えば「企画→製造→営業→サポート」と仕事が流れる際、途中の工程がうまくいかないと次の部署にトラブルが波及してしまいます。また、「自分の担当部署さえうまくいけばいい」というスタンスでは最善の結果につながらないこともあります。だからこそ、自分の部署を超えて「伝える」「調整する」「支える」姿勢が問われるのです。

“自分視点だけで動くのではなく、全体最適の視点で目的に向けて自律的に動き、働きかけ、改善しながら進めることが成功につがなるーー”、これが、マネージャー研修における同課題の気づきです。

“お買い物ごっこ”で育まれるマーケティング視点

と言っても、実際に行動観察で出題されるのは、幼児が遊びの延長で楽しく行えるものばかり。大きなパズルをグループで完成させたり、紙コップや積み木を高く積みあげたり、みんなで1つの絵を完成させたり。こうした楽しい課題をひも解くと、実は社会で必要なスキルに結び付いているのです。

例えば、よく出題される課題に「お買い物ごっこ」があります。これは、「どのような働きかけをすれば買ってもらえるか」を考える“マーケティング視点”が求められる課題です。

2025年 青山学院初等部

2024年 慶應義塾横浜初等部

2022年 早稲田実業学校初等部

2018年 雙葉小学校(四谷)

2017年 慶應義塾横浜初等部

従来、お買い物ごっこは子どもたちにとって日常に根付いた遊びでした。しかし近年の子どもたちは、ネットショッピングの拡大やセルフレジの導入などで、実店舗で店員さんと会話しながら買い物をする機会が減っています。そのため、お買い物ごっこでも「いらっしゃいませ」以外の言葉があまり出てこないのです。

コノユメSCHOOLでは先日、江戸時代から続く老舗の和菓子店「御菓子司しみずや」とのコラボレーションで、子どもたちが埼玉・草加の実店舗で店員さんになる「リアルお店屋さんごっこ」を実施しました。

子どもたちは、販売員として保護者に和菓子を売ります。事前に商品の特徴を学び、お金のやり取りや接客の練習もしました。そして迎えた“開店本番”。

「江戸時代からの伝統の和菓子ですよー」

「柏餅は一度蒸しているから柔らかいですよ」

「家族で食べると笑顔になりますよ」

商品の魅力や優位性を伝え、購入のメリットを伝える言葉の数々。まさにマーケティングや営業の視点です。開始前は緊張で張り詰めた空気でしたが、お客さんを前に自然に表情がほぐれ、自信に満ちた面持ちで楽しむようになっていきました。

子どもたちがすごいのは、これらの表現を自分たちの語彙力で紡ぎだしたこと。素直でストレートな言葉は心に響きます。学びは、本気で考えることから始まるのかもしれません。

コノユメ代表取締役

東京大学卒業後、大手通信会社勤務。その後、自身の母親が30年続けている受験絵画教室のメソッドを活かし、2011年小学校受験専門幼児教室設立。その後、2022年5月に株式会社コノユメを設立し、家庭学習をサポートするオンラインSCHOOLを開校。慶應義塾幼稚舎、慶應義塾横浜初等部、早稲田実業学校初等部、雙葉小学校、白百合学園小学校、東京農業大学稲花小学校、など難関校へ多数の合格者を輩出している。

(写真は本人提供)

最初は「いらっしゃいませ」しか言えなかった子どもたちが、なぜこれほど表現力豊かな呼び込みをできるようになったのか。

私が伝えたのは、「『買ってください』と言われても買いたくはならないよね。これはどんな商品なのかな? 他の商品よりすごいところはなに? これを買うとどんないいことがあるのかな?」ということだけです。言い方を直接伝えるのではなく、あくまで考えるための問いかけをしました。

こうした力は、特別な教育機関に通わずとも、十分家庭で育てることができます。大切なのは、日常生活で「気づき、考え、伝える」機会を増やすことです。そのために、親は子どもの視野を広げる多角的な問いかけをしてあげてください。

例えばスーパーでの買い物。どっちの商品を買うか、なぜそれを選ぶのか。子どもと一緒に考えることで、判断力や目的意識を育てることができます。親がすぐに答えを出すのではなく、子どもに問いかけ、自分で選ぶ経験を積ませることがポイントです。

また、オセロやトランプなど対戦型の遊びも有効です。つい親が手加減して子どもを勝たせていませんか。子どもが負けたときこそ、「どうすれば勝てるようになると思う?」と問いかけ、試行錯誤の視点を持たせることができます。勝ち負けに一喜一憂するのではなく、その過程に学びがあるのだと伝えることに意義があります。

行動観察での学びは、将来「マネジメント」に役立つ

このように考えてみると、やはり遊びとマネジメントは多くの共通点があるようです。

お子さんと遊ぶとき、これらを意識して声をかけると、子どもの視野は格段に広がります。また、小学校受験に向けて行動観察の対策をしている家庭は、「一番に話そう」「大きな声で話そう」だけではなく、それぞれの課題で求められている視点を考えたうえで、子どもにアドバイスすることが大事です。そしてこれが、将来社会に出てからも役立つ学びになります。

「小学校受験=旧来的な教育モデル」といったイメージを持つ方もいるかもしれませんが、実際は小学校側も時代に応じて教育内容や受験内容を変えているのです。

逆に、仕事に疲れた親御さんたちは、遊びの視点を取り入れてみてはいかがでしょうか? チームで取り組むことを楽しむ気持ちをもつだけで、メンバーを含めて雰囲気が変わっていくはずです。ちなみに私たちも、コノユメSCHOOLに来てくれた方に「スタッフの皆さんが笑顔で楽しそうですね」と言っていただける機会が多くあり、ひそかな自慢です。記事を書きながら振り返ると、まさに上記の5つをクリアしていました。

社会が激しく変化し続ける今、子どもたちは“正解のない時代”を生きていくことになります。そこで必要なのは、単なる知識量や暗記力ではなく、「自ら考え、他者と協力し、変化に適応していく力」です。

子どもにとって遊びは「小さな社会」であり、リーダーシップ・戦略・交渉・協働の原体験となるものです。一方でマネジメントは「大人の遊び」とも言え、遊びと同じく創造的で柔軟な思考が必要とされます。遊びはマネジメントの入り口であり、マネジメントは遊びの本質を洗練・応用したものだと言えるかもしれませんね。

(注記のない写真:コノユメSCHOOL提供)