教員給与の改善などを盛り込んだ給特法改正案が5月15日、衆院本会議で可決され、参院に送られた。

衆院での審議の中で与野党協議により法案は修正され、修正案では、2029年度までに教員の1カ月の時間外勤務時間(時間外在校等時間)を全国平均で30時間程度に削減する目標や、公立中学校の35人学級の実現などが明記された。今回のこの法改正、どう捉えたらよいだろうか。はたして、先生たちの働き方はよくなるのだろうか。

教育研究家、一般社団法人ライフ&ワーク代表

徳島県出身。野村総合研究所を経て、2016年に独立。全国各地の教育現場を訪れて講演、研修、コンサルティングなどを手がけている。学校業務改善アドバイザー(文部科学省委嘱のほか、埼玉県、横浜市、高知県等)、中央教育審議会「学校における働き方改革特別部会」委員、スポーツ庁、文化庁において、部活動のあり方に関するガイドラインをつくる有識者会議の委員も務めた。Yahoo!ニュースオーサー。主な著書に『校長先生、教頭先生、そのお悩み解決できます!』『先生を、死なせない。』(ともに教育開発研究所)、『教師崩壊』『教師と学校の失敗学』(ともにPHP研究所)、『学校をおもしろくする思考法』『変わる学校、変わらない学校』(ともに学事出版)など多数。5人の子育て中

(写真は本人提供)

結局、何がどう改正されるのか?

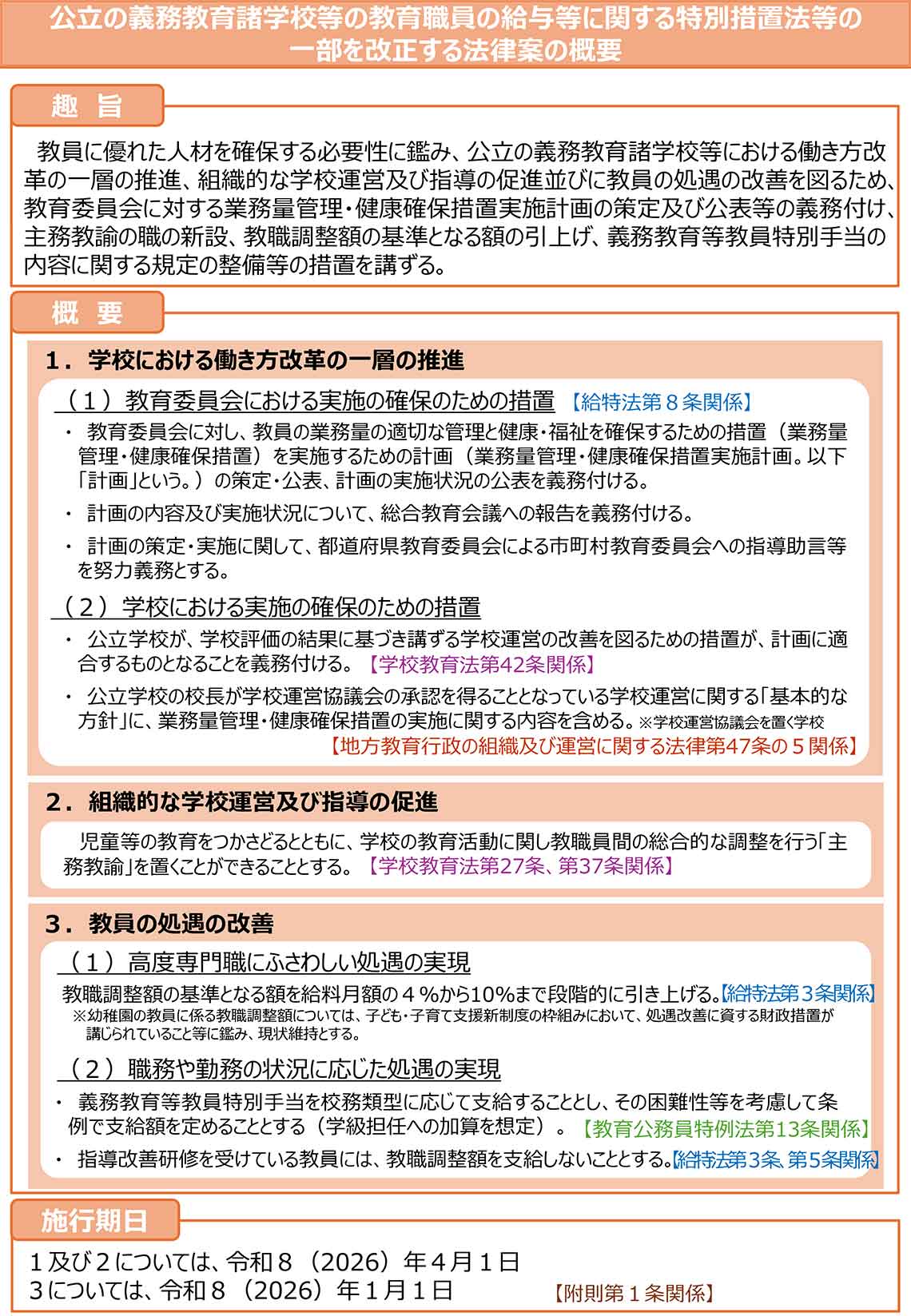

まず、最初に今回の法案の内容を確認しておこう。報道等では教職調整額(月給に加算されている)を現在の4%から10%に上げていくことばかりが取り上げられがちだが、ほかにも重要な改正内容がある。概略は以下の資料にまとまっている。

働き方改革をいっそう進めるために、教育委員会に計画策定(業務量管理・健康確保措置)を義務付け、その進捗を首長も参画する総合教育会議で確認していくこと、また、学校運営協議会で承認を得ることとなっている「方針」に、各校の取り組みに関する内容を含めることなどを定めている。

「なんだそんなこと?」と思う人もいるかもしれないが、実は、これは国としてはかなり踏み込んでいる、とも評価できる。これまでも文科省は何度も通知を出して、教育委員会に働き方改革をいっそう進めるよう呼びかけてきたし、補助事業なども実施してきた。

だが、あくまでも、公立学校の教員の健康や労働状況を管理するのは、服務監督権を有する教育委員会(市町村立学校なら市町村教委で、都道府県立学校なら都道府県教委)なので、国ができることとしては、お願いベースだったり、こんな効果的な実践事例がありますよという情報提供あるいは助言ベースだったりすることが多かった。

今後もそうした権限の関係は継続するが、今回の法改正により、上記のことを自治体、教育委員会に義務付けることとなった。

残された5つの課題

だが、今回の法改正で教育現場の実情はどれほどよくなるだろうか。そもそも、法改正の目的は何だったのか。

1つには、人手不足の中で、教員によい人材を集めたいという趣旨が今回の改正の背景にある。今回の改正で十分なのかどうか、例えば、大学生らにどう映り、行動変容(教員採用の受験者増など)につながるのか、今後も検証されるべきだと思う。そことも関連し、検討すべき論点は多岐にわたるが、ここでは5点に整理したい。

① 計画や報告の義務化くらいで、働き方改革は大幅に進むか

② シニア世代にとって、働き続けたいという動機は高まるか

③ 残業の多くを教員の自発的なものとみなす制度でよいか

④ 教員の専門性と裁量を大切にしつつ、健康確保を進める法制度は何か

⑤ 外部からのチェック、是正をどう機能させるか

①計画や報告の義務化くらいで、働き方改革は大幅に進むか

今回の改正案を見て、「自治体と学校に、計画づくりや報告を義務付けただけで、事態がそう大きく改善するほど、単純な話じゃないよね」と思われた方も多いのではないだろうか。私もそうした見方に共感する。

たしかに、計画や報告は、ないよりはあったほうが、はるかによい。実際、総合教育会議において知事ないし市区町村長も同席する中で、実態を共有し、必要な対策を協議することは、予算獲得に向けても重要な一歩となる。また、学校あるいは教育委員会が抱え込まず、首長部局と連携・協力するべきことは多い(例えば、保護者と学校が揉めたケースなど)。

とはいえ、すでにすべての都道府県・政令市では、学校の働き方改革について計画はあるし(市区町村で策定済みは約66%、文科省調査)、程度の差はあれ、首長も状況は把握している。これまでと、どこまで変わるのか。あるいはこれまで十分に働き方改革が進まなかったとすれば、その原因は計画や報告の不足にあるのかと言われれば、疑問だ。

ただし、今回の法案が成立すれば、計画の実施状況(各教育委員会の取り組み状況)も公表されていくようになる。これは教育委員会と学校にとって、かなりプレッシャーになるだろう。もっとも、現在も取り組み状況を公表している教育委員会は都道府県・政令市等では約9割に上る(市区町村は約24%)が、そうした圧をかけるアプローチだけでは限界がある。

現に政令市等で時間外勤務の大きな削減は起きていない。企業でも、ノルマを課して営業担当を叱りつけるだけで、好転するとは限らない。むしろ、教委ならびに校長等から教員に対して、時短プレッシャーばかりが強まる副作用も懸念される。

中教審(中央教育審議会)の検討にも国会審議にも言えることだと思うが、これまでの取り組みの診断、検証があいまいなまま、対策を議論しているところがあるのではないか。現に、これだけメンタル不調者が年々増加しているのに、その背景の分析も文科省等でまだまだ緒に就いたばかりだし、今回の衆院審議でも深まっていない。

関連して、今回の国会質疑を通じても明らかとなったが、文科省は今後、教員勤務実態調査を行う予定はないようだ。教育委員会がタイムカード等で把握しているデータがあるのだから、というのが理由だが、そうした方法では実態把握としても、対策を考える上でも不十分だ(関連記事)。タイムカード等だけでは、何にどのくらい時間がかかっているか不明なので、原因分析や対策の立案はできない。

今回の法案の付帯決議(法的拘束力は有しない)で、勤務状況を調査する方法を検討すること、という内容は盛り込まれたが、「検討する」という程度では甚だ弱い。「3年以内に、国の責任の下、回答の負荷には配慮したうえで勤務実態調査を実施する」というくらいにするべきだ。

修正案で国の役割が明記された

また、教育委員会側あるいは学校側から見れば、文科省は「もっとしっかりやれ」とか「計画を作れ」と掛け声ばかりで、十分な支援はないし、ここ数度の学習指導要領の改訂のたびに業務を増やしてきたではないか、と受け止める人も多い。「自治体、学校への丸投げ、責任転嫁」という批判だ。

私は、国と自治体、学校の誰が悪いという話ではなく、さまざまな主体に反省点があると思う(私のような者も含めて)。その点、国がやるべきことについて、今回の衆院での修正で、ずいぶんと書き込まれた。下記のとおり、教員1人あたりの授業時数の削減や教員定数の改善、不当な要求を行う保護者等への対応への支援などである。

(政府の措置)

第三条 政府は、令和十一年度までに、公立の義務教育諸学校等(給特法第二条第一項に規定する義務教育諸学校等をいう。以下同じ。)の教育職員(第一条の規定(給特法第二条第二項の改正規定に限る。)による改正後の給特法第二条第二項に規定する教育職員をいう。以下この項及び附則第五条において同じ。)について、一箇月時間外在校等時間を平均三十時間程度に削減することを目標とし、次に掲げる措置を講ずるものとする。

一 公立の義務教育諸学校等の教育職員一人当たりの担当する授業時数を削減すること。

二 教育課程の編成の在り方について検討を行うこと。

三 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律に規定する教職員定数の標準を改定すること。

四 公立の義務教育諸学校等の教育職員以外の学校の教育活動を支援する人材を増員すること。

五 不当な要求等を行う保護者等への対応について支援を行うこと。

六 部活動の地域における展開等を円滑に進めるための財政的な援助を行うこと。

七 前各号に掲げるもののほか、公立の義務教育諸学校等の教育職員の業務の量の削減のために必要な措置

出所:衆議院ホームページ

法案の附則(成立すれば法的拘束力をもつ)に、こうした支援策など国の役割が盛り込まれたことは、大きな前進だ。国を挙げて先生たちの負担を大きく変えていこうとしていることを、現役教員の方々、また、教員採用試験を受けようかどうか迷っている学生等も知ってほしい。おそらく今後の予算確保に向けてもプラスだろう。

とはいえ、楽観視はできない。何を、どの程度進めるかは、今後の文科省の政策立案や財務省が予算を認めるかによって変わるからだ。

例えば、教員一人あたりの授業時数を削減するといっても、これまでのように小学校での教科担任制を一部の教科で導入する程度なら(それはそれで重要な政策ではあるが)、加配定数という毎年毎年の予算折衝で変動しうる措置にとどまるし、一部の学校、一部の学年に限定の話になる。

また、「教育課程の編成の在り方について検討を行う」と附則案では明記されているが、学習指導要領で規定する学習内容を大幅に削減することまで踏み込むかどうかは未知数だ(むしろ、現行の情勢ではそうとう困難だろう)。

②シニア世代にとって、働き続けたいという動機は高まるか

今回の法改正の趣旨の1つは、前述のとおりよい人材の確保だ。人材獲得といっても、2種類ある。まず、新しく入る人、入りたい人を増やすこと。そして、離職する人をなるべく減らすことだ。

働き方改革のさらなる推進などは両方に関連する話だが、私は、今回の法改正では、シニア世代を引き留め、活き活きと働き続けてもらえるための方策の検討が甘かったのではないか、と考えている。

今回の法案で教職調整額が上がると、退職金にも影響するので、それはシニア世代にとっても、若手にとっても朗報だ。年金受給年齢まで定年延長や再任用で働き続けようとすれば、これまでと同様、子どもの安全や教育に関わる重責を担うにもかかわらず、現役のときと比べて給与水準は相当ダウンする。今でも、ハードワークなことも影響して、50代半ばなどで早期退職する人もいる。

人手不足と言いながら、若者をどう獲得するかばかりに注目して、ベテラン層・シニア世代を大事にできていないのではないか。こうした問題は教員に限らず、公務員全般(あるいは公務員制度なので総務省所掌)に言えることだろうが、今後もっと深刻に受け止める必要があると思う。

③残業の多くを教員の自発的なものとみなす制度でよいか

今回の給特法改正は、給与アップという意味では、約半世紀ぶりの大改正で大きな前進とも言える。だが、残業の多くを、労働基準法上の「労働時間」とは捉えず、教員の自主的、自発的なものである、という解釈に変更を加えるものではない。

長くなるので、詳述できないが、時間外にテストの作問をしたり、部活動指導を行ったり、あるいは保護者対応をしていたりするのは、学校の仕事であるのに、労働基準法上の「労働時間」ではない。これは常識的に考えてもおかしな話だろう。

この問題は、衆院での審議中、たびたび野党からも問題提起され、また参考人陳述で専門家からも指摘されたことではあるが、積み残されたままだ。

④教員の専門性と裁量を大切にしつつ、健康確保を進める法制度は何か

課題③の問題もあるので、給特法を廃止して、労働基準法完全適用にすればよい、という提案、意見は各方面から出されている。頷けるところも多くあるが、疑問点やマイナス影響も感じている。

詳細はこれも別の記事に書いたが、残業が多い教員に対して、校長、教頭らが、「なぜそんなに時間がかかるのか」「そんなことをやる必要があるのか」など、現状以上に細かく管理してくるようになるだろう。

今でも、働き方改革の流れの中で、例えば学級通信を作る必要があるのか、全校でやめましょう、といった話がよく出る。管理職の関与、介入や全校で統一して業務の一部をやめることには、功罪がある。こうした動きが出るからこそ、業務負担軽減が進む、というポジティブな側面が1つある。一方で、そこまで細かく管理したり統一したりする必要はあるのか、そんな上意下達的な仕事の仕方ばかりでは面白くない、と感じる方もいるだろう。

児童生徒の状況は各学級等でかなり異なるので、どのような教育実践が望ましいかも学級ごとで異なるはずなのに、教員の裁量や創意工夫を大きく制限する運用でいいのかどうか、という問題である。

つまり、教員の健康確保や残業削減に校長等は放任ではいけないし、一定の関わりや支援は重要であるが、同時に、「マイクロマネジメント」とも呼ばれる過剰に細かいところまで制限しようとするのでは、マイナスの影響も大きくなる。もちろん、民間やほかの公務員でも管理職はこうした難しいところの両立に苦心しながらマネジメントしているわけで、公立学校だけできない、などというロジックは成り立たないと思う。

とはいえ、学校現場では、多様で多感で、予測困難なことが多発する子どもたち相手にする仕事である以上、個々の教員の専門性と裁量に任されている部分が大きい仕事ではある。国会でも、教員にとって、どのような勤務時間管理がより望ましいのかという熟議がもっと深まったほうがよいと思う。

⑤外部からのチェック、是正をどう機能させるか

公立学校と、私立学校・国立学校との大きな違いは、給特法が適用されるかどうかであるが、もう1つある。多くの私立学校、国立学校には、労働基準監督署が指導し、是正に動いているのに対して、公立学校は事実上、野放しになっていることだ。

地方公務員制度上、ほかの地方公務員行政職と同様、公立学校の教員に対しては、労基署は管轄外であり(非常勤講師などは管轄)、都道府県、市の人事委員会、あるいは人事委員会を置かない自治体では首長が労働基準監督機関なのだ。人事委員会は大きい市でないと設置されていないし、設置されている自治体でも職員数は少ないので、公立学校の勤務状況や労働安全衛生の改善に乗り出すには限界がある。もちろん、とても忙しい首長が、公立学校の改善に労力を割くことには限界がある。

この問題は、今回の衆院審議でも議論されたが、大きくは変わりそうにない。付帯決議において人事委員会等は「その役割を十全に果たすこと。その際、社会保険労務士や法律家など外部の専門家の知見も活用し、教育職員が働き方について相談できる体制の構築に努めること」との文言は盛り込まれたが、私立学校等に果たしている労基署の機能と比べると、甚だ心もとない。

公立病院などは労基署の管轄になっていることも考えると、私は、労基署を増員などしたうえで、公立学校も対象にしていくことが必要だと考える。

以上、今回の給特法改正の法案について、先生たちの勤務環境、勤務条件を改善する(それは子どもたちの学習にも影響する)ところもたくさんある一方で、問題、課題として、今後より対策が必要と思われるところを述べた。今後参議院や文科省等で深められることはたくさんある。

(注記のない写真:衆議院ホームページ)