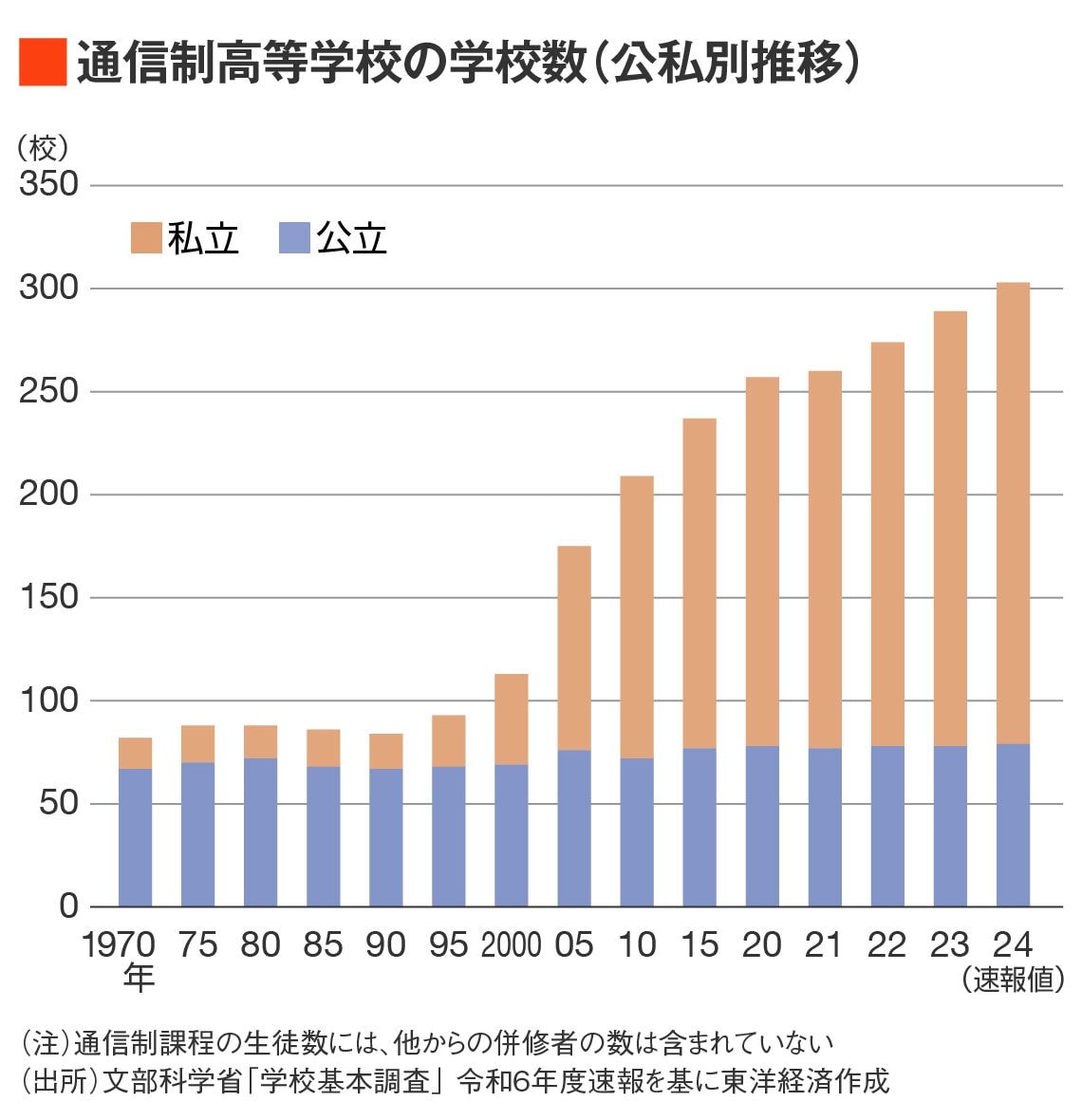

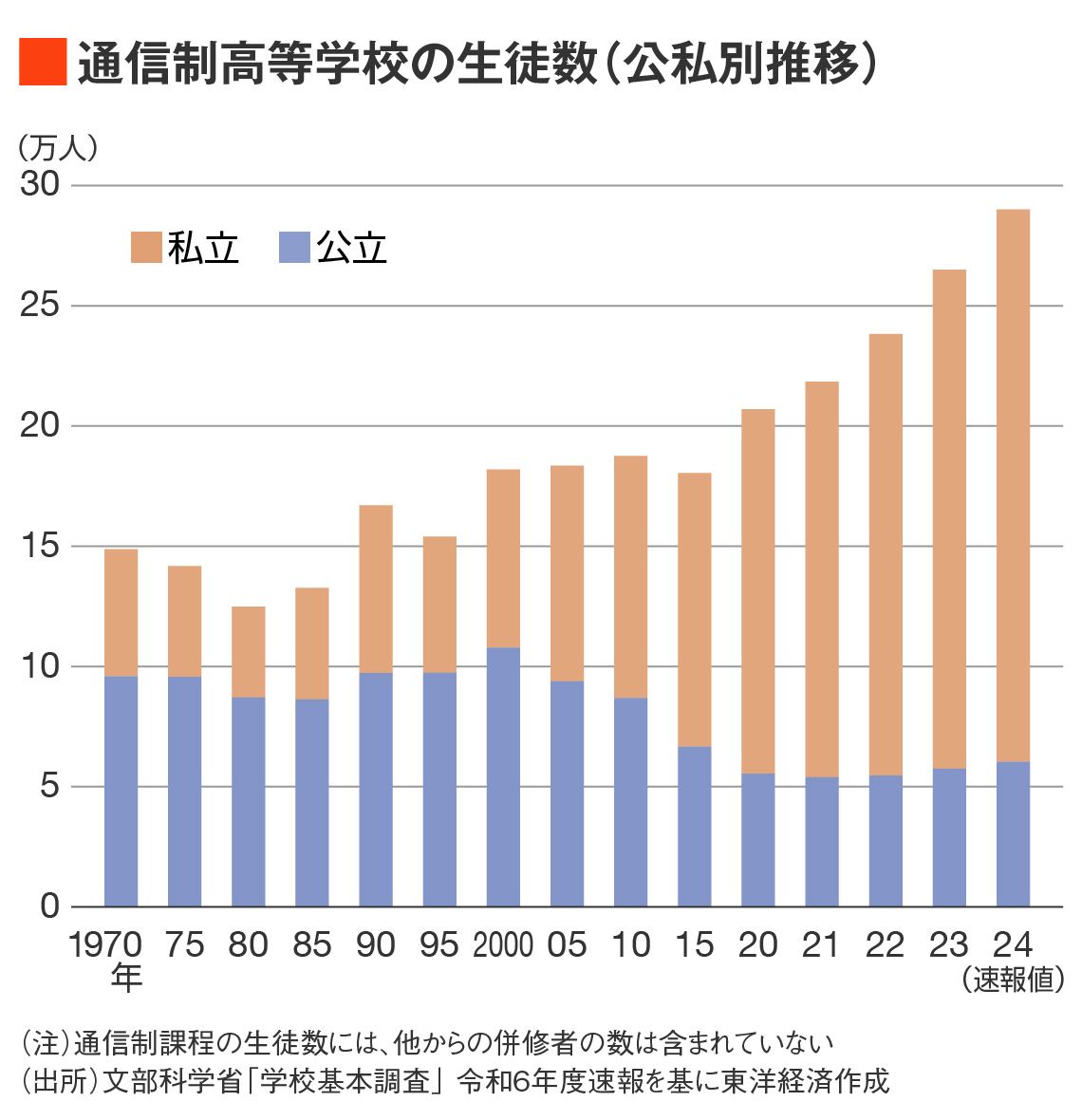

2024年度通信制高校の在籍者数は、1995年からほぼ倍増

“全日制高校に通わず東大合格”という選択肢が広がりつつある背景には、通信制高校の急拡大がある。文部科学省が発表した『2024年度学校基本調査』によると、2024年度の通信制高校の在籍者は29万87人と、1995年と比較するとほぼ倍増していることがわかる。

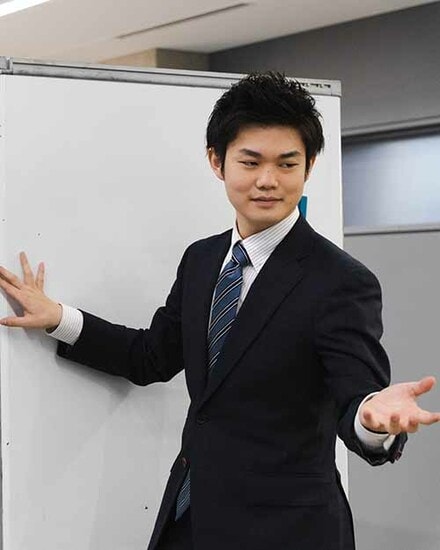

実は私自身、東大に合格するために高校1年生のはじめから通信制高校に入学、2018年東京大学文科Ⅰ類に合格した1人だ。

1998年生まれ。中学生のときに東大を目指すことを決め、高校にも塾にも通わず、通信制のNHK学園を経て、独学で2018年東京大学文科Ⅰ類合格。東京大学法学部を卒業後、McKinsey & Companyを経て、国語特化の個別指導「ヨミサマ。」の代表を務める。著書に『成績アップは「国語」で決まる!偏差値45からの東大合格「完全独学★勉強法」』(ダイヤモンド社)がある(X:@Kanda_Overfocus)

(写真は本人提供)

しかし、この道は決して順風満帆と言えるものではなかった。むしろ、苦悩の連続だったと言ってよい。

東大を志望したのは中学3年の時。当時の成績は学年の真ん中あたりで、到底東大レベルには及ばなかった。この状況で、高校に通って他の生徒と同じ授業を受けていたのでは、東大に最短・最速で合格することはできないと考えた私は、全日制高校にも塾にも通わず、独学で東大合格を目指す道を選択した。

ところが、受験勉強を始めるも、成績は思うように伸びなかった。はじめのうちはゲームばかりしてしまい、1日12時間のゲームと引き換えに、勉強時間はゼロ。高校1年生の冬に受けた全国模試は、偏差値が45だった。

「このままではいけない」と思い、あらゆる勉強法を試した結果、自分にあった勉強法を見つけてからは学習時間や成果が安定し、最終的に首席とほぼ変わらぬ点数での東大合格を果たした。

高校との関わり方や受験戦略も、多様な在り方が広く認められる時代だ。高校に毎日通うことは決して当たり前ではないし、受験戦略のために最良の方法だとも限らない。そして、青春を得るための唯一の道でもない。今後はそのような社会になっていくのではないだろうか。

以下では、通信制高校や高卒認定試験を経て東大に進学した4名にインタビューを実施。それぞれの合格までの足取りや、今高校への通学に悩む人たちへのメッセージなどを聞いた。

2018年度、(全日制)高校にも塾にも通わず、トップクラスの成績で東京大学文科Ⅰ類に合格。

2023年度東京大学理科Ⅱ類合格。闘病生活により、中学1年生の頃から不登校となり、通信制高校に進学。年間登校12日程度のコースに在籍。

2022年度東京大学理科Ⅰ類合格。中学受験を経て入学した中高一貫校の厳しい校風に合わず、不登校となり、高校は進学せず。高校1年生で高卒認定資格を取得。

2023年度東京大学文科Ⅲ類合格。中学生のころから起立性障害により不登校となり、高校進学のための出席日数要件を満たせず、通信制高校に進学。

2021年度東京大学文科Ⅱ類合格。中学生時代より舞台俳優として芸能活動をしていたため学校に通えず、通信制高校に進学。

中学受験の失敗、病気、夢…「全日制高校に通わなかった」理由は?

私自身は東大を目指すにあたり、高校に通わないことが自分にとっての「最短ルート」だと感じたため、通信制高校を選んだ。では、他の通信・高認出身東大生は、なぜ“高校に通わない”という選択をしたのだろうか。

Aさん:きっかけは中学受験でした。小学生の頃は「志望校に合格するぞ!」と思って必死に勉強してたんですが、第一志望はおろか第二志望にすら引っかからず……このショックが大きくて、志望度の低い学校では勉強を頑張る気になれませんでした。それに加え、当時服用していた薬のせいで眠気が強くなりやすかったこともあり、中学1年生の12月頃からは不登校状態でした。そこで、高校は通信制に在籍することにして、1年で12回ほど登校すれば卒業できるコースを選びました。

Bさん:私も中学受験をしたのですが、進学先の学校の校風がなかなか自分に合わなかったことが大きいですね。俗に言う“管理型”の学校で、厳しい校風や大量の提出物など、まるで監獄みたいな生活に嫌気がさして、中学1年生から徐々に不登校になりました。そこから独学で勉強を進め、高校1年生の終わりごろに高卒認定試験に合格しました。

Cさん:僕は中学受験はせずに公立中学校に進学したんですけど、起立性障害を発症してしまい、1年程全く学校に通えない期間がありました。徐々に回復していき、中3の頃には学校にも通えるようになったのですが、結局登校日数が足りず……高校からは通信制高校に通うことにしました。

Dさん:皆さんとはかなり毛色が違うのですが、私は中学生の頃から舞台俳優をやらせてもらっていて。ミュージカルに出演したりする関係で、学校にはほとんど通えない状況だったんです。それに、もっと芸能活動に取り組んでいきたいという気持ちもあったので、高校からは通学の必要がない通信制高校に行こうと決めました。

どん底の成績を経験してから、“東大逆転合格”へ

全日制高校には行かないという選択肢を取ることで、勉強を強制される機会は少なくなる。それは、高校に行かないことの強いメリットである一方で、モチベ-ション維持などの困難に直面しうる課題でもある。

私も、東大に行くために通信制高校を選んだはずが、高校1年生の頃は1日12時間もゲームをしてしまうなど、勉強はまったく手につかなかった。その結果、偏差値が45まで落ち込んだ時期も。他のメンバーはどうだったのだろうか。

Aさん:僕も、中学時代は本当に勉強してませんでしたね。「受験に失敗した」という挫折感でいっぱいでしたし、そもそも学校にも通えていなかったので、中学3年生の夏の時点では英語のbe動詞の“is”と“are”の違いすら分かりませんでした。

Bさん:私は否が応でも勉強しなければならない環境にいたので、中1の頃は同世代と比較してもそれなりの勉強量だったと思います。でも、その環境に嫌気がさしてからはモチベーションが下がり、順位もどんどん下がっていきました。高卒認定に合格したとはいえ、あれは高校卒業に足る最低限の学力があれば取れるものなので、同学年全体での成績は全然下の方だったと思います。

Cさん:僕は不登校でしたし、家でも病気のせいでほとんど勉強できていませんでした。学年順位は、下から簡単に数えられるような順位でした。

Dさん:私も、公演などで学校には全然行けませんでしたが、勉強自体はそんなに嫌いではありませんでした。とはいえ、使える時間も限られているし、当時は舞台で頑張りたいという気持ちが強く、勉強は蔑ろになりがちでした。

ほぼすべての通信・高認出身東大生が、私と同様に成績の“どん底”を経験していたようだ。私も、思うように勉強が進まず、気持ちが落ち込む時期があった。しかし、定期テストなどがない分、東大に受かることだけを考えて長期的な計画を立てられた面もある。

自身の著書にもまとめた「休憩を一切しない勉強法」や「全く解かない勉強法」を編み出したり、“国語だけを1日11時間勉強する3か月”を設ける、英語ではなくドイツ語受験を選択するなど、常識にとらわれない独自の方法を確立した結果、首席とほぼ変わらない点数で東大合格を果たすことができた。

では、最終的に東大に“逆転合格”を果たした今回のメンバーには、どのような共通点があるのだろうか?

Aさん:ある時、「人に教えてもらってばかりでは進まない」と思ったんです。授業を受けるくらいなら、自分でガリガリ進めた方が早いなと。そこで中学3年生の夏から、中1の範囲に戻って独学を始めました。すると、中3の冬には中学範囲が終わり、高1の6月には高校範囲まで終えることができました。とにかく1人で問題を解き続けたことで、進みは非常に早かったと思います。

Bさん:私はAさんとは真逆で、効率とは程遠いやり方で臨んでいました。でも、それもまたよかったのではないかと思っています。受験勉強には、受験以外の要素、例えば試験の傾向を掴んで対策する力や、自分で計画・戦略を立てて勉強する力なども求められます。しかし、私はこうしたことがとても苦手でした。そこで、とりあえずは愚直に、自分が面白いと思う科目や参考書にひたすら取り組んでみたのです。1つの問題を1週間以上考え続けたこともありました。決して効率的ではなかったと思いますが、こうした勉強方法は、大学で数学を学んでいる現在にも活きていると感じます。

共通するのは、学校の枠にとらわれないからこそ、自分自身で勉強方法を試行錯誤してきた点だろう。自分に適したスタイルに出合ったり、ふとしたきっかけで火がついたり、強制されるものがないからこそ“「勉強」の勉強”に時間を割けたことが、大学以降の学びにも活かされているようだ。

全日制高校を選ばなかったことの“価値”は「余白」ができたこと

ほかにも、全日制高校に通わなかったからこそ経験できたことは多くある。私も時間があり余っていたからこそ、高校生時代には老若男女、リアルやインターネット問わず、さまざまな人との出会いを楽しむことができた。

通信・高認出身東大生は、全日制高校に通わないことの“価値”をどう捉えているのだろうか。

Aさん:通信制高校で多様な人と出会えた点は良かったと思います。もともと通っていた進学校とは違い、そもそも大学を目指す人自体が1〜2割ほど。同級生の中には、日雇いバイトや会社勤めをしながら在籍している人もいました。たまに学校に行くと、そんな彼らから『仕事でこんなことができるようになって、認められた』といった話を聞くこともあり、よい刺激になりました。

Dさん:逆説的ですが、学校に通うことが楽しかったですね。私が通っていた学校は、「行ってもいいし、行かなくてもいい」という方針だったので、学校に通うのは、自分が行きたいと思った時に限られるわけです。先生たちも、友達どうしのような雰囲気ですごくいい関係性だったので、リフレッシュのために学校に行く感覚でした。同級生には自分がやりたいことをやっている人も多くて、“青春”という感じがしました。

Bさん:通信制高校には一応テストもあるのですが、かなり簡単で、ほとんど無いようなものでした。そのため、テストの結果に振り回されずに済んだ点は大きいと思います。テストの点数が低いと、どうしても落ち込むじゃないですか。でも、この時間は無駄に精神を疲れさせるだけで、いいことは何もありません。そこから解放されるというのは大きなメリットだと思います。

全日制高校に通わなかったことで得られた“心の余白”が、彼らの人生においてかけがえのない価値であったのかもしれない。テストの点数や周りの環境に振り回されないからこそ、自分の選びたい道に進むことができる。また、心と時間に余裕があるからこそ、色々な人たちと通じ合える環境を大切にすることができたのだろう。いずれも、自由から得られる視野の広がりや、学校の枠を超えた経験が、今の自分を形作る大事な要素になっていたようだ。

今、全日制高校で思い悩んでいる人に伝えたいこと

今回話を聞いた4人の東大生は、中学生の段階から、全日制高校には行かない道を決心していた。では、一度は全日制高校を選んだものの、諸々の事情で通い続けるかどうか悩んでる人に向けては、どのように声をかけるだろうか。

Cさん:難しい話ですし、人それぞれだとは思いますが、僕はとりあえず「学校に行ってみたら」と声をかけます。僕の立場で言うのも変ですが、通信制高校は「いつでも誰でもウェルカム」という感じで、ハードルが低いんです。でも、全日制学校は必ずしもそうではないと思います。なので、悩んでいるなら一度学校に行って、じっくり考えてみるのがいいと思っています。でも、「もう無理だ」と思い詰めている人には、通信制高校も良いと思います。通信制高校は、どんな人でも受け入れてくれるので、行こうと思ったときにいつでも通えますから。

Bさん:私は学校が合わずに高卒認定の道を選びましたが、私と同じ状況の人には、「“一度入学した高校は最後まで通い続けなければいけない”という固定観念を捨ててみよう」と言ってあげたいです。どちらの選択肢もあるからこそ、悩みながら決めてほしいです。

今回の座談会を通じて浮かび上がってきたのは、“全日制高校に通わない”という青春の在り方だ。学園祭や部活動はなかったかもしれないが、彼らは「多様な人と関わり、自分の意思で道を切り拓く」という点で、誰よりも濃い青春を過ごしたとも言える。多様な生き方が可視化された現代、“当たり前”を外れた意思決定ができることも、東大逆転合格のメソッドの1つなのかもしれない。

(注記のない写真:cba / PIXTA)