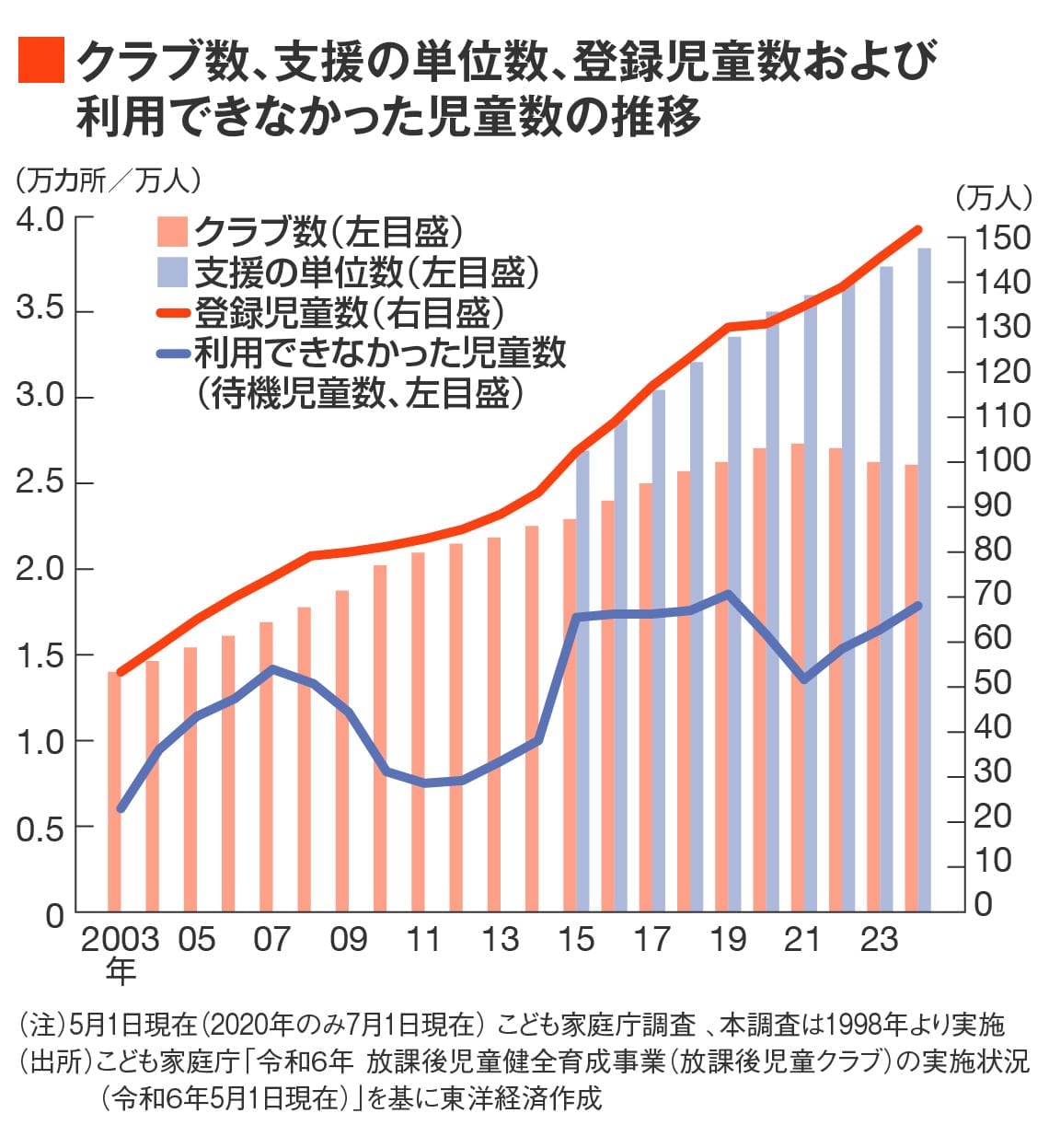

登録児童数も待機児童数も増加傾向

一般的に言われる「学童保育」は、正式名称を「放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)」という。これは、児童福祉法に基づき、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学生に、授業の終了後などに適切な遊びや生活の場を与えて健全な育成を図るための事業と位置づけられている。

登録児童数は右肩上がりで増えており、こども家庭庁の「令和6年 放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)の実施状況」によると全国で151万9952人、待機児童数は1万7686人に上る(2024年5月1日時点)。

「小1の壁」に加えて「小4の壁」も…

現在の登録状況について、工学院大学教授でこども環境学・教育学・子どもの権利論を専門とする安部芳絵氏は「2024年度の小学1年生は、全体の半数ほどにあたる約45万4000人が5月時点で学童保育に登録している。6年生までの全学年で見ると、小学生のおよそ4人に1人が登録しており、学童保育に登録する児童は人数も割合も増えている」と話す。

工学院大学教育推進機構教職課程科教授

国連子どもの権利条約を中心に人権を研究。災害時の子ども支援について、全国の児童館・放課後児童クラブ(学童保育)の事例調査にも取り組む。単著に『子ども支援学研究の視座』(学文社)、『災害と子ども支援』(学文社)、『子どもの権利条約を学童保育に活かす』(高文研)。公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン理事、一般財団法人児童健全育成推進財団理事。男子3人の母で、子どもは3人とも学童保育育ち

(写真:本人提供)

しかし、希望者全員が学童保育を利用できるとは限らず、待機児童が出ている自治体もある。一般的に、保育園から学童保育に切り替わる「小1の壁」、学童保育の対象年齢から外れることもある「小4の壁」に頭を悩ませる保護者は多いといわれている。

「『小1の壁』では、小学校入学のタイミングで学童に入れなかったり、朝・放課後・長期休みの子どものタイムスケジュールと保護者の勤務形態が合わなかったりして、仕事と子育ての両立が難しくなるケースが見られます。

自治体によっては学童保育の対象を小3までとしていたり、低学年の子どもを優先的に受け入れたいという意向が働いて自主的に退所を余儀なくされたりするのが『小4の壁』で、2024年5月時点の待機児童数は小学4年生が5707人と最も多く、全体の32.3%を占めています。学童保育を利用できなくなり、放課後の居場所を確保するために仕方なく通塾を始めるケースも少なくありません」

東京に住むライター・コラムニストのせきねみきさんは、今年この「小4の壁」にまさに直面することとなった1人だ。

「4月に4年生になる長男が学童に入れませんでした。学童は1年生のときから通っていて、実は3年生のときも入れなかったのですが、待機が少なく昨年は5月から利用できました。今年は待機児童が私の前に30人以上もいるそうで、繰り上がりでの利用は期待できないと思います」

せきねさんが住む地域では、1〜2年生の希望者は大体学童に入れるという。たしかに4年生で学童に通う子は少ないというが、当初は学童が利用できない生活に不安を抱えていた。ただ、子どもが友だちと遊ぶ約束をしてくることも増え、現状で困ったことは起きていないという。

「当面の悩みは、夏休みなどの長期休暇の過ごし方をどうするかです。これまでは毎日学童に行っていたので、まだ何も考えていません。塾には通っておらず、サマーキャンプなどに行かせるのも一時的な対応になってしまうため、ひとまず児童館に遊びに行ってもらうのがいいのかなと思ってはいるのですが……」

夏休みとなると、放課後だけでなく丸1日を過ごす居場所について考えなくてはならない。せきねさんの住む地域にある児童館では、併設の学童エリアには入れないものの、事前申請をすればお弁当を食べて1日過ごすことも可能だというが、まだ頭を悩ませているようだ。

「フリーランスとして働いており、開業届に記載されていた住所の兼ね合いで在宅扱いと判断されたようです。取材で外に出ることも多いですし、今後は下の子が学童を利用することも考えると、自治体には家庭の実態にあった対応、支援をしてほしいと願っています」

保育所と比較して学童保育の待機児童が多いのはなぜ?

一方、保育所の待機児童は、ピークだった2017年から10分の1以下に減っている。2024年には全国で過去最少の2567人にまで減少しているが、学童保育の待機児童数は1万7686人と増加傾向にある。

その背景について、安部氏は次のように話す。

「受け皿の拡大に加えて、就学前人口が急激に減少したことで、保育園の待機児童数は減少しました。一方、学童保育の待機児童数が増加している要因としては、共働き世帯の増加、女性就業率の上昇が考えられます。かつては出産・子育ての時期と重なる年代では女性の就業率が落ち込む『M字カーブ』が見られましたが、現在は子育て中も働き続ける女性が増えています。また、厚生労働省が『放課後児童クラブ運営指針』を策定して、国として放課後児童クラブに関する運営および設備についてのより具体的な内容を定め自治体に発出したのは2015年からなので、整備がまだ追いついていない部分もあるように思います」

また、安部氏は「学童保育の待機児童数を把握していない自治体や、設置していない自治体、廃止した自治体もある。施設単位で申し込みをする場合は、その施設に空きがないと申し込みを諦めてしまうケースもある」と、潜在的な待機児童の数はさらに多い可能性にも言及する。

「学童保育は、保育所のような『児童福祉施設』ではなく、いち『事業』に過ぎないため、予算規模も小さく、自治体の中で軽い位置づけになりがちです。学童保育は学校と家庭の間の『おまけ』のような存在と見なされやすく、これまでは整備に力を入れてこなかった自治体が多いと言えます」

学童保育の実態は自治体ごとの差が大きい

学童保育の整備状況に関しては、「地域差が大きい」と安部氏。「学童保育は、厚生労働省の『放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準』に基づいて、それぞれの基礎自治体が条例を制定して運営しているものなので、その実態は自治体によって異なる」という。

「長期休み中の昼食の提供や開所時間の延長などに対応する独自の認証制度を2025年度より導入する東京都のように、国の基準よりも手厚い運営基準を設けている自治体もありますが、そもそも学童保育が設置されていない自治体もあります。また、2024年5月時点で待機児童数が1000人を超えているのは、東京都、埼玉県、千葉県、兵庫県の4都県で、都市部において待機児童が多い傾向が見られます」

子どもの放課後の居場所としては、すべての児童を対象として、地域住民などが学習支援や遊び、体験活動などを行う「放課後子供教室」も実施されている。

ただ、安部氏は「『放課後子供教室』は地域の人の善意によって運営されているケースが多く、毎日実施されているとは限らない。また、学童保育には配置が義務づけられている、保育士や教員などの有資格者で所定の研修を受けた『放課後児童支援員』によって運営されているものではないため、学童保育に代わる受け皿にはならない」と指摘する。

「この給与では生活が困難」、指導員不足を解決するには

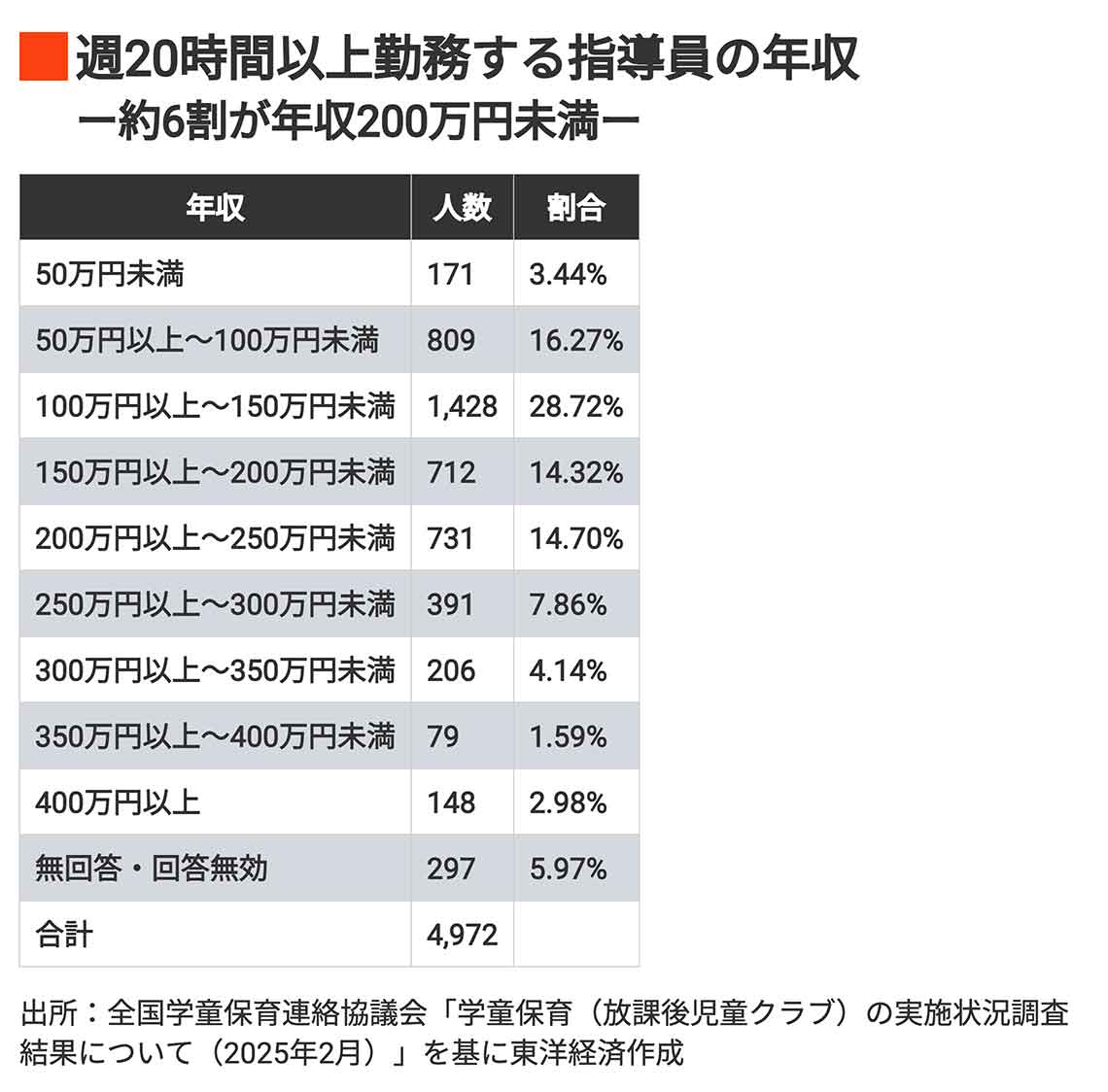

学童保育の充実を図るうえで課題となるのが、指導員をいかにして確保するかだ。人材確保が困難になっている要因の1つに、指導員の給与水準の低さがある。

全国学童保育連絡協議会の調査では、週20時間以上勤務する指導員(非常勤も含む)の約半数は年収150万円未満、約6割の職員がワーキングプアと言われる年収200万円未満であることが明らかになっている(「学童保育(放課後児童クラブ)の実施状況調査結果について(2025年2月)」における2017年度の年間勤務実績より)。

「指導員の勤務時間を1日6時間未満としている自治体が多いことも、給与水準が低くなっている一因だと考えられます。教職課程で学ぶ学生の中には、放課後児童支援員の仕事に興味を持つ人もいますが、この給与では生活が困難だという理由で教員志望に切り替えることがほとんどです。学童保育の現場からは、『70代以上の応募者が多く、若い世代・中堅世代の人材が確保できない』との声が多く聞かれます」

給与水準が低くなっている背景として、自治体が放課後行政に十分な予算を確保していないことに加えて、学童保育の指導員の専門性が軽視されている傾向があると安部氏は指摘する。

「学童の指導員は、放課後の短い時間の中で子どもとの関係性を築き、複数の学年の子どもたちに目を配り、障害のある子への対応も行います。教員や家庭と連携する場面も多く、高い専門性が求められる仕事なのですが、保育士や学校教員に比べると下に見られてしまう風潮があり、処遇改善も進んでいないのが実情です。国は指導員の処遇改善を行った自治体へ補助を出す取り組みをしていますが、利用している自治体は一部にとどまります」

指導員の給与を上げるには、どのような改善策が考えられるのだろうか。安部氏は次のように述べる。

「子どもが来所していない時間帯に行う準備作業なども勤務時間に含められるよう、指導員が1日6時間を超えて働けるように自治体の条例を見直すのも1つの方法です。首都圏の保育所では、保育所が借り上げた社宅に対して補助金が支給される家賃補助制度が保育士確保につながった例もあるため、国と自治体は学童保育に関しても家賃補助などを含めた処遇改善策を打ち出すことが望ましいと言えるでしょう」

放課後の子どもの権利を保障するという視点からの環境整備を

「学童保育は数の確保と同様に、質の保証も重要」と安部氏。そのためには、「放課後の子どもの権利を保障するという視点から、子どもが『行きたい』と思える遊びと生活の場としての学童保育を整備していく必要がある」と話す。

2023年12月にはこども家庭庁が「こどもの居場所づくりに関する指針」を閣議決定し、その内容を受けて、2025年4月より改正された「放課後児童クラブ運営指針」の施行が開始された。これらの指針が示されたことは、自治体に放課後行政への積極的な取り組みを促す契機になると安部氏は期待を寄せる。

「『こどもの居場所づくりに関する指針』には、子どもや若者の声に耳を傾け、彼らの視点に立った居場所づくりを推進していくことが盛り込まれました。それを受けて、『放課後児童クラブ運営指針』は、学童保育を子どもが自らの権利を実感できる場にすることを目指す内容に改正されました。これらの指針の理念でもある国連子どもの権利条約第31条には、子どもが休息・余暇をもつ権利、遊ぶ権利、文化的・芸術的生活に参加する権利が記載されており、これらの権利は学童保育においても保障されるべきものです。今回の指針の改正により、それぞれの自治体が子どもの権利に配慮した放課後行政を推進していくことが期待されます」

学童保育を卒業した高学年の子どもも利用できる放課後の居場所を確保するには、「学童保育から児童館の自由来館などへの移行も有効」と安部氏は提言する。ただし、居場所の整備は大人の都合で進めずに、子どもたちの意見を聴きながら進めていく必要があると強調する。

「こども基本法の第11条には、こども施策の策定・実施・評価にあたってはこどもや関係者の意見を反映することが国や自治体に義務づけられています。大人目線の待機児童問題として捉えるのではなく、学童保育を子どもが『行きたい』と思える楽しい場所にするにはどうすれば良いかを子どもに聴きながら、子どもの権利を保障するために必要な環境を整備していくことが重要です」

(文:安永美穂、編集部 細川めぐみ、注記のない写真:ペイレスイメージズ1(モデル) / PIXTA)