慶應義塾幼稚舎に学習院初等科…有名私立小学校の願書は何を書く?

小学校受験では、願書に個人情報に加え、志望理由などを手書きにして、郵送する学校が多くあります。願書の様式も学校ごとに様々で、青山学院初等部のように記入する内容が細かく分かれているところもあれば、慶應義塾幼稚舎のように大きな枠に650~700文字程度の文章量を書く学校もあります。

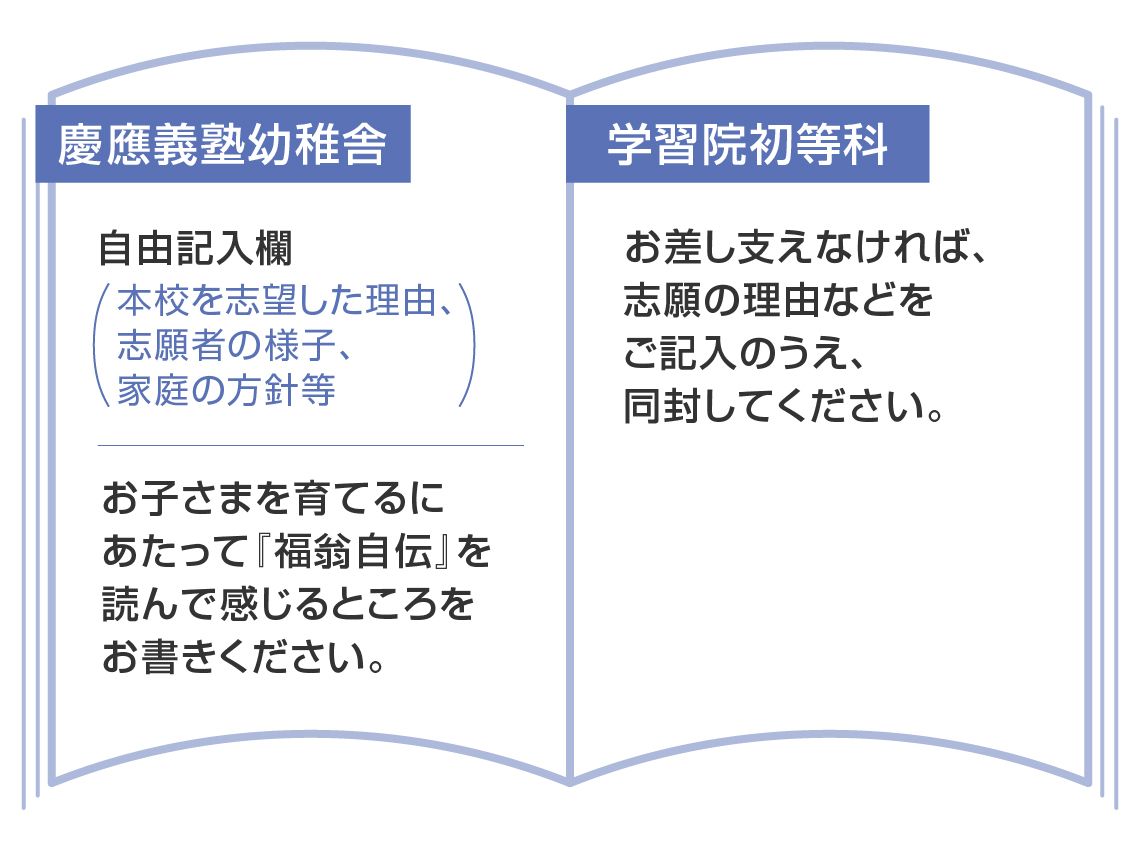

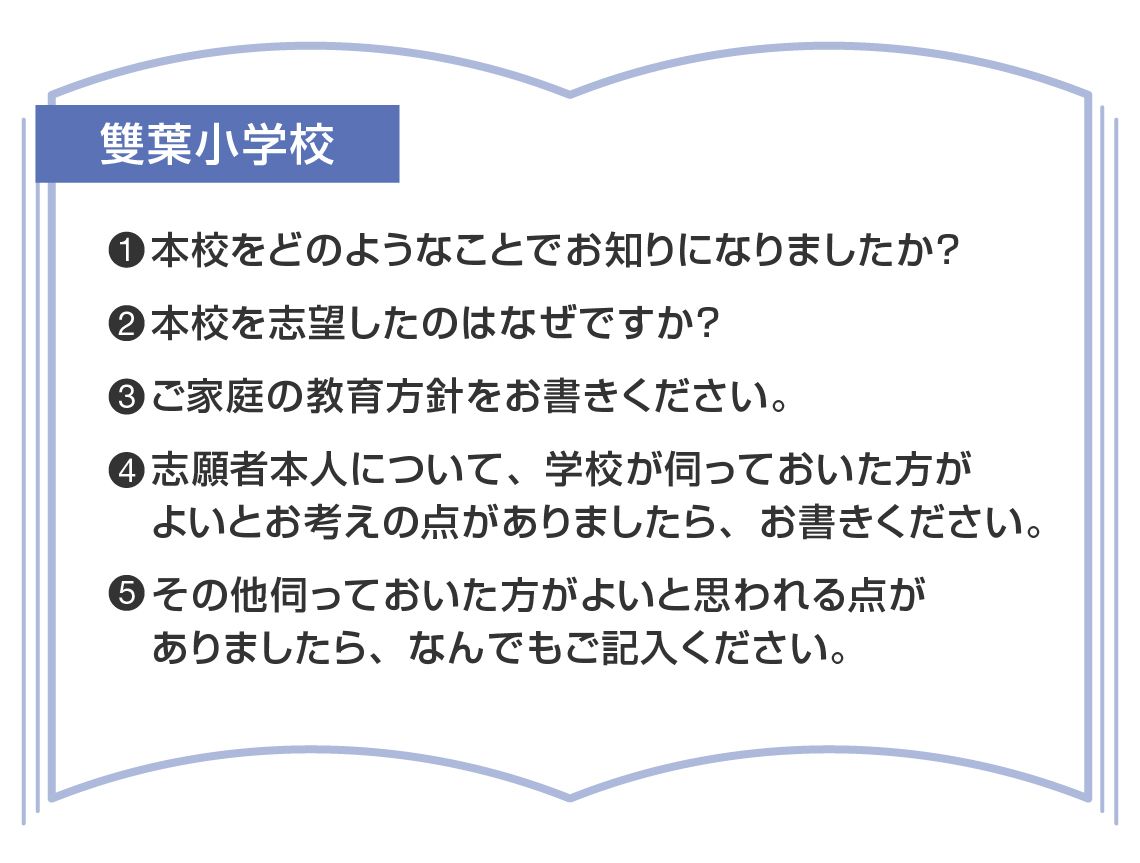

ここで実際に、各学校の2025年度(2024年に実施された試験)の質問を紹介しましょう。

【慶應義塾幼稚舎】【学習院初等科】

【青山学院初等部】

【雙葉小学校】

様々な問われ方をしていますが、願書に書くべき3本柱は、「志望理由」「家庭の教育方針」「子どもの様子」です。大事な我が子の受験。たくさんの学校の中から志望校を選び、熱意をもって受験に取り組んでいるはずなのに、願書を書き始めるとまったく筆が進まない、我が子のエピソードすら何を書けばいいかわからない、という親御さんがほとんどです。

「子どもは成長するのだから、早く書いても無駄。出願直前に願書を書こう」と思う方もいるかもしれませんが、これはお勧めしません。願書に書き慣れている方でない限り、志望理由すらよくわからないような中身の浅い願書になり、数年間頑張ってきた子どもの足を引っ張ることになりかねません。

願書は、限られた文字数の中で、「このご家庭と共に歩みたい」と学校側に思ってもらえるかがカギです。しかし、きれいに書こうとすればするほど、伝わらなくなってしまうものなのです。具体的には、以下のような失敗が多く見受けられます。

こんな願書はNG!よくある失敗例は「普遍的な回答」や「AI頼み」

私は15年受験指導に携わり、のべ8000通以上の願書を読んできました。その中で、よくある志望理由として以下のようなものがあります。

コノユメ代表取締役

東京大学卒業後、大手通信会社勤務。その後、自身の母親が30年続けている受験絵画教室のメソッドを生かし、2011年小学校受験専門幼児教室設立。小規模教室ながら、慶應義塾幼稚舎42名、早稲田実業学校初等部39名、慶應義塾横浜初等部46名(2022年度実績)など、難関校に多数合格者を輩出。 2022年5月に株式会社コノユメを設立。苦しい子育てをクリエイティブでエキサイティングな子育てに変えるべく奮闘中。自身も2児の母

(写真は本人提供)

「子どもの主体性を育んでくださる貴校での学びは、まさに私共の理想です。熱心にご指導くださる先生方のもと、世界で活躍できる人になってほしいと願い志望しました」

この文章を読んで、どこの学校への志望理由か、わかりますか。「主体性を育む」「熱心な先生方」などの一般的な表現では、その学校ならではの教育プログラムを理解していない=志望度が低い、と思われてしまいます。どの学校にも当てはまるような志望理由は、「その学校でなくてもいい」と伝えているのと同じことになってしまうのです。

「祈りを大事にし、神様に愛されていることを実感できる学校生活で、心豊かな大人になってほしいと願っております」

こちらも一見よさそうですが、キリスト教の学校であれば、どこにでもあてはまってしまいます。数あるキリスト教の学校の中でなぜその学校を選んだのかまで深掘りする必要があるのです。

他にも、6年間の小学校生活のうちでたった1回しかない学校行事を志望理由にするご家庭(毎日通う学校を、1回の行事で選ぶでしょうか?)や、学校公開で出会った1人の生徒の様子などを志望理由にするご家庭(たまたまその子がよい子だっただけかもしれません)もあります。

また最近は、AIを使って簡単にそれらしい文章を生成し、志望理由にするご家庭もあります。しかし、AIはネット上の情報を集めて文章を整えることはできても、そのご家庭ならではのエピソードや想いまでは反映できません。ご家庭の子育てに対する想いや、我が子の成長の様子、感動したエピソードなどは、決してインターネット上には転がっていないはずです。結果として、「一見整っているけれど中身がない文章」になってしまいます。また、面接で家庭の実像と一致せず、違和感を抱かれることにもつながりかねません。

願書は「我が家の子育て」を凝縮して伝える大切な書類。それらしく取り繕うのではなく、日々の子育て中にある本当の体験を、丁寧に掘り起こすことが大切です。そのためには時間も労力もかかるかもしれません。しかし、「将来どのような人になってほしいのか」「どのような教育を受けさせたいか」「家庭で大事にすることは何か」を夫婦で話し合い、考えをまとめるプロセスは、目的地がわからない“子育て”という大海原において、いわば“地図を作る作業”になります。この時間を大事にすることで、受験だけでなく、子育てそのものに対する視点へと意識が変わってくるはずです。

面接は質問に答えるorアピールする?最新傾向は「トラブル対応力」

親の試験は、願書だけではなく面接もあります。願書であれば、何度も推敲して提出することができますが、面接は本番一発勝負。やり直すことができません。実際の面接において、子どもより親が失敗してしまうケースも多くあります。

面接は、子どもの同席の有無によって、大きく「保護者面接」と「親子面接」に分けられます。

親子面接:早稲田・聖心・白百合・雙葉・東洋英和・立教女子・横浜雙葉・農大稲花(オンライン)

面接の場を、「ただ質問に答える場」だと思っているご家庭も多いのですが、本番は限られた時間で、親への質問も1~2問程度。一言で終わってしまっては、家庭の良さを伝えることができません。

例えば、「説明会にお越しいただきましたか」という質問に「はい。伺いました」と答えるだけで終わってしまっては、家庭の様子や志望理由を垣間見ることができませんよね。「面接は質問に答える場」という認識から、志望理由や教育方針、子どもの個性や親子の取り組みを伝える「プレゼンテーションの場」という認識へと変えてください。

一方で、「面接はプレゼンテーションの場」と思うと、つい「1位になった」「賞をとった」といった“成果”を語りたくなってしまうもの。しかし、エピソードは日常生活に根付いたものでよいのです。お手伝いや習い事、家庭菜園、昆虫の飼育など、日常の出来事において、子どもがどのような努力をし、どのような成長を見せたのか。また、そこで親がどう関わったのかを伝えることが重要になります。

なぜなら、私立小学校が見ているのは「子どもと家庭の伸びしろ」だから。親が子どもの成長に目を配り、親子でともに成長する家庭であるということを学校側に認識してもらうことが大切です。

よく、「面接は親の試験」とも言われますが、主役はあくまで“子ども”です。親主導で、子どもの気持ちが置いてけぼりのお飾りになっている家庭や、子どもに「模範解答」を記憶させて仕立てる家庭もあります。皆さん、職場の部下とは、1on1を行って目標設定をし、日々の様子に目をかけて配慮しながら育成するのに、自分の子どもの姿には意外と無頓着――。そんなケースが少なくないのです。

入学後、学校の校是と意識を合わせて大きく成長し、学校の制服を着ても恥ずかしくない存在になり得るか。面接では、そうした家庭の潜在能力と可能性も問われています。そのため、私たちも面接演習ではこの点を踏まえて、学校とどのように相性が良いか、どのような伸びしろがあるかを伝える指導をしています。

また、近年の面接では、志望理由や教育方針・子どもの長所短所といった従来型の質問に加え、トラブルへの対応を聞かれることも多くあります。

・子どもが宿題をやりたがらない場合どうするか(学習院)

・子どもが縄跳びをしていてお友達にぶつけて泣かせてしまった。そのことを子どもが言わなかったらどうするか(浦和ルーテル)

このような質問はなかなか答えにくいですよね。皆さんだったらどのように答えますか。

「どのように答えればいいでしょう」と模範解答を聞かれることもあります。基本的には、「まずは子どもから話を聞き、それに基づいてハードルが低いことから一歩ずつやってみる。どうしても改善しない場合は先生に相談する」という流れになるでしょうが、もちろんお子さんの性格などによって変わるでしょう。

学校側は多くの子どもたちを見ていますから、子どもがこうした状況に陥ることは往々にしてあることだと認識していますし、魔法のような解決策があるとも思っていません。今後起こり得るであろうトラブルについて、親子で乗り越えていける家庭かどうかを知りたいのです。

父親が単身赴任中でも、父子の関わりを重視する学校に合格できる

願書や面接は、取り繕って作るものではなく、日々の家庭生活の積み重ねからにじみ出る“家庭の姿勢”が問われてくるものです。しかし、共働きのご家庭も増えており、忙しい日々の中で「じっくり時間をとって親子で関わる時間がない」という声も聞こえてきそうです。

そんな時は、例えば週末は公園に出かけて昆虫探しをしてみる、手作りのかるたで遊んでみる、登園前に3分間だけ育てているお花を観察してみるなど、日常の中でできる小さなことを続けてみてください。

父子の関わりを重視するとされる女子校を受けたご家庭は、お父さんが単身赴任中でしたが、毎晩テレビ電話で子どもと話して日々の出来事を共有し、見事合格されました。また、平日は帰宅が遅くて子どもと顔を合わせられないお父さんでも、週末は必ず親子で出かけるようにしていたご家庭や、親子で交換日記をして気持ちを言語化する習慣づけをしていたご家庭などもあります。

このように、「特別なこと」ではなく「できることから始める関わり方」が、子どもとの信頼関係を深め、願書や面接でも自然に伝わるエピソードにつながっていきます。そして何より子ども自身が、日々の生活を楽しみ、日常の中で興味を見つけ、広げ、伝えられる子になっていきます。

小学校受験で学校が見ているのは、表面的な成果ではなく、子どもがどのような関係性の中で育っているのかという“家庭のあり方”です。だからこそ、日々の生活で親が子どもにどう関わり、何を大切にしているのかを丁寧に積み重ねることが、合格を引き寄せると同時に、子どもの成長そのものにもつながっていくのです。

(注記のない写真: Fast&Slow / PIXTA)