人の新たな一面を見いだす映画のチカラ

2003年から移動映画館「キノ・イグルー」を主宰する有坂氏。その信念を尋ねると、「映画は等しくすばらしい」が大前提だと返ってきた。

移動映画館「キノ・イグルー」館長。中学校の同級生・渡辺順也氏と共に2003年に「キノ・イグルー」を設立。東京を拠点に全国各地のカフェ、雑貨屋、書店、パン屋、美術館、無人島など、さまざまな空間で世界各国の映画を上映している。また、映画カウンセリング「あなたのために映画をえらびます。」や、毎朝インスタグラム「ねおきシネマ」を投稿するなど、自由な発想で映画の楽しさを伝える。“映画パンフレット愛好家”としても活動中

(写真:せきねみき)

「僕はイチ映画ファンであって、決して映画評論家ではありません。映画というと、つい物語にフィーチャーしがちですが、作品の良さがどこにあるかを考えると、“映像がきれい”“衣装がかわいい” “音楽がきれい”など、物語以外にも魅力がたくさん詰まっています。視点を変えて観るだけで、どの映画にもすばらしいポイントがあり、どんな映画でも楽しむことができるのです」

その前提のもと、有坂氏は場所や来場者の属性を考えて、数ある映画の中から上映作品を選ぶという。

「タイムパフォーマンスが求められ、AIのアルゴリズムが最適化してくれる今だからこそ、自分で選ばないような未知の映画作品との出合いは、その人が感じたことのないものを得られるチャンスです。時には、1本の映画で人生が変わる人もいます」

ここで有坂氏は、「恵比寿ガーデンプレイス」で行われた野外上映会でのエピソードを紹介してくれた。

「ある日、小学1年生の双子の男の子が、母親に連れられて『パディントン2』の上映会に参加してくれました。すでに彼らは『パディントン2』をDVDで100回以上観たという大ファンでしたが、初めて大きなスクリーンで鑑賞するのをとても楽しみにしていたそうです。終始、目をキラキラさせて観ていた彼らは、上映後『今までで一番面白いパディントンだった! 明日も観に来たい!』と母親にせがんでいました。

しかし、翌日の上映作品は『海の上のピアニスト』。長時間かつ字幕版ということもあり、小学1年生には難しそうな内容です。母親はなだめましたが、彼らはどうしても観たいと聞きませんでした。

次の日、彼らは上映3時間前から待機して最前列で鑑賞。英語はもちろん、日本語字幕もほとんど読めないはずなのに、じっと集中して観ていて、上映後は『パディントンより面白かった』と言ったのです」

これだけでも十分印象的な出来事だったが、後日母親から届いたDMを読んで、有坂氏はさらに驚くことになる。

「男の子たちは『海の上のピアニスト』のピアノ演奏シーンに感動して、自分たちから『ピアノを習わせてほしい』とお願いしてきたそうです。DMにはお礼とともに、『子どもたちには色々な体験をさせたくて、さまざまな場所に連れて行きましたが、まさかピアノに興味を持つかもしれないとは一度も考えたことがありませんでした』と書かれていました。

このエピソードは、映画に子どもの可能性を引き出す力があることを証明しています。子どもの年齢や興味に合わせて作品を選ぶのも、決して悪いことではありません。しかし、未知の映画との出合いによって、子どもの新たな一面を発見できることもあるのです」

誰と観るか、どこで観るかで映画の印象はまるで違う

有坂氏が小学校で行った上映会でも、あえて、一般的な大人が子どもに選ばないであろう作品を選んでいるという。その良い例が、サイレント映画だ。

「サイレント映画にはセリフがなく、表情や動きだけで物語が展開します。字幕を読む必要がないので、実は子どもにとってはわかりやすいかもしれません。特に、『キートンのセブン・チャンス』という1925年のモノクロ映画は、主人公が体を張って逃げ回る姿が子どもたちに大ウケしました。上映会では映画後半のアクションシーンを抜粋し、この作品を100年前に撮ることが当時どれだけすごいことだったのか、解説もつけました」

「学校の上映会では、映画館で観るのとはまったく違った映画体験になります。作品選びはもちろん、“どんな環境で観るか”も、映画を楽しむうえでとても大切」だと有坂氏は続ける。

「映画館では、上映中は静かにしなければいけませんよね。しかし学校の上映会なら、子どもたちも肩ひじ張らずに映画を楽しめます。思いっきり笑ったり、寝転んだり、おしゃべりをしたり、気分が乗れば踊ったっていい。子どもたちにとって、本来映画は自由で楽しいものです。映画があまりに面白いので、やんちゃな男の子が『次笑っちゃったら僕たちの負けね!みんな、我慢するよ!』と勝負を挑んできたこともありましたが、最終的には案の定、会場は子どもたちの爆笑の渦に包まれました」

上映後、子どもたちに一番面白かった映画作品を聞くと、それぞれ「キートン!」「チャップリン!」などと返ってきたそうだ。

「小さい子どもたちから、往年の映画スターの名が出てくるのはなんとも感慨深いですね。大人がつい敬遠してしまうような名作も、子どもにとっては人気アニメなどと同じく『楽しい映画』でしかないのです。こうした経験の積み重ねが、今後も抵抗なくさまざまな映画作品に触れる土壌になれば、と思います。そうした意味でも、学校での上映会はもっと増やしたいですね」

有坂さんが子ども、教員、保護者にすすめたい映画は

新学期に入り、新しい環境に漠然とした不安を抱える子どもたちに観てほしい作品を尋ねると、有坂氏は「大人の目線から、子どもにメッセージ性の強い映画をすすめることは、あまりよくないのではと思っています。映画は楽しいことが何よりも大事で、それをきっかけに、観た作品について語り合いたくて『学校に行きたい』『友達に会いたい』と思えたらよいのではないでしょうか」と答える。

そのうえで、前述の『キートンのセブン・チャンス』に加え、小学校高学年から中学生向けに『マイ・フレンド・フォーエバー』を推薦してくれた。

「HIVにかかった少年と、母親と2人暮らしで孤独な少年との友情を描いています。命の大切さや、今は当たり前に近くにいる友達の大切さを、改めて認識できる作品です。子どもながらに何かしら感じるものがあるでしょう」

有坂氏は、「先生も含めてみんなで同じ映画を観て、感想をシェアするとよいと思います」と続ける。先生が作品を選ぶ場合は、先生自身が小学生の頃に感動した映画を観てもらうとよいと言う。

「子どもたちは“先生にも、子ども時代があったんだな”と感じられますし、先生も、自身の小学生の頃を思い出すことで、目の前の生徒にできることが見つかるかもしれない。映画を介したコミュニケーションは、時代を超えられるのも魅力だと思います」

一方で、教員におすすめの映画は、学校を舞台にしたドキュメンタリー映画だという。

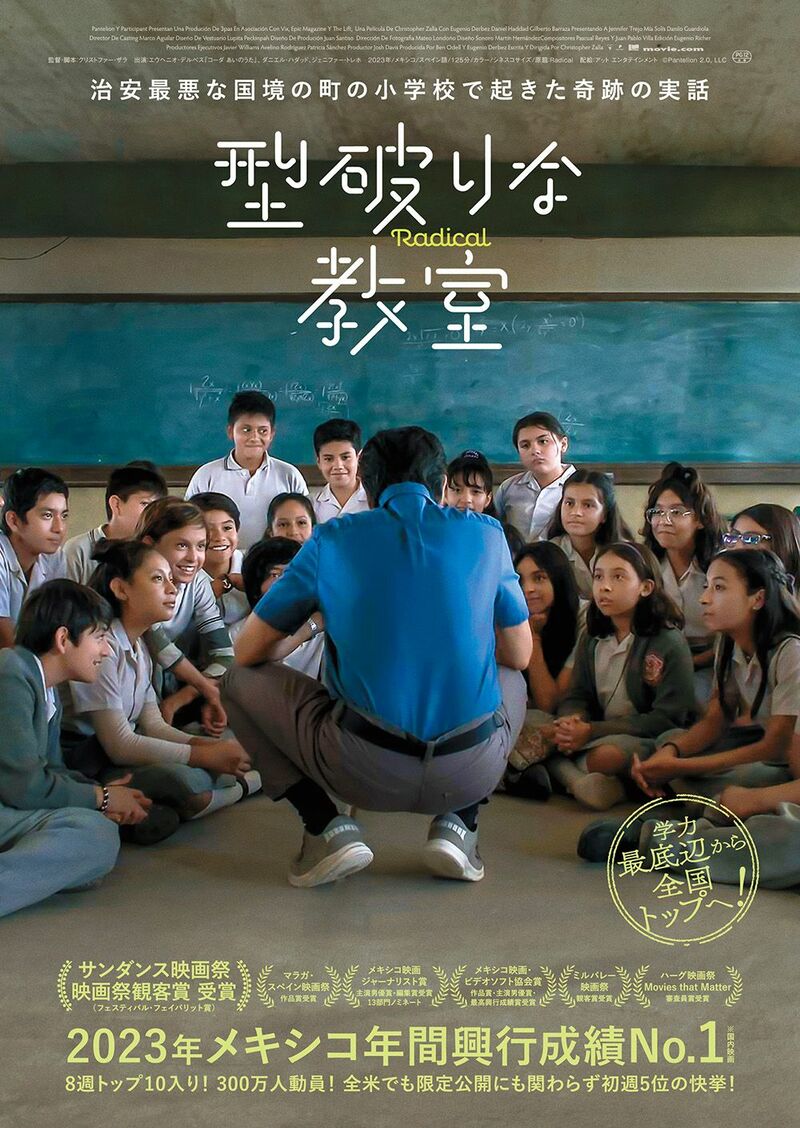

「この5年ほど、学校を舞台にしたドキュメンタリー映画が増えています。メキシコの小学校を舞台にした『型破りな教室』は、貧困や犯罪など厳しい環境の中で、子どもたちの未来を考え本気で奮闘する先生の姿を描いた作品です。実話で説得力がありますし、先生の発想がユニークなので、現状打破のヒントが隠れているかも。

(配給:アット エンタテインメント)

©Pantelion 2.0, LLC

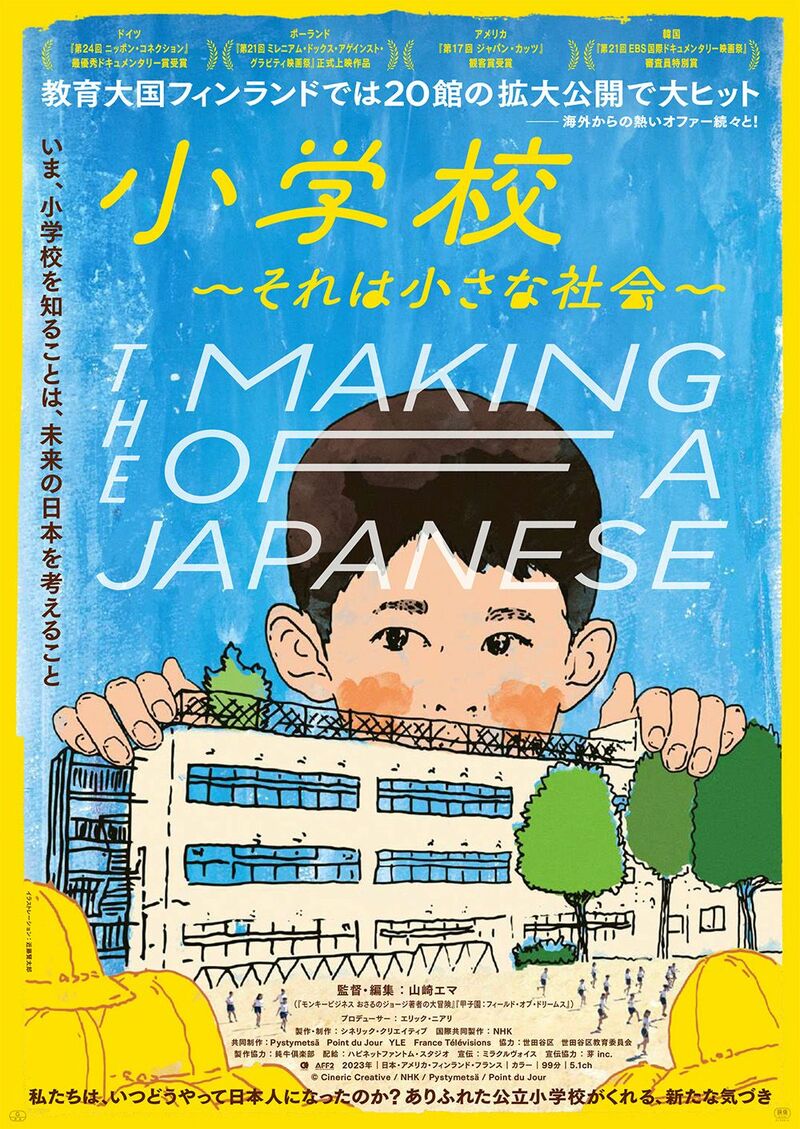

『小学校~それは小さな社会~』は、東京都世田谷区の公立小学校で1年かけて撮影された作品で、先生たちの苦悩や葛藤がリアルに描かれています。ドキュメンタリーなので、彼らの表情や声の震えには嘘がありません。同じように悩んでいる先生がいるのだと共感できるはずです」

© Cineric Creative / NHK / Pystymetsä / Point du Jour

これから教員を目指す人には、ロビン・ウィリアムズが主演を務める名作『いまを生きる』をすすめたい、と有坂氏。

「生きることの意味や、教育の大切さなど、本質と向き合える作品です。先生という職業がかっこいいと感じますし、すごい先生が世の中にはいるんだと気付かされます。恩師が見つかっていない人は、この作品の中に恩師を見つけられるかもしれません」

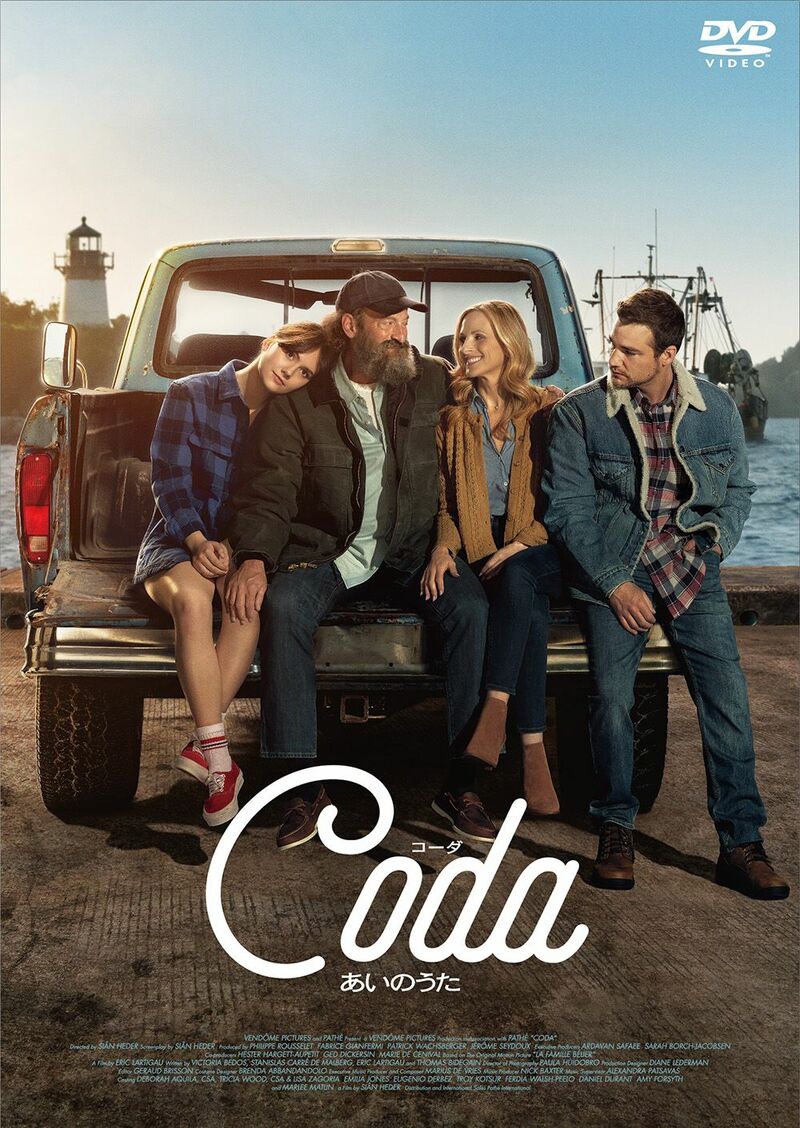

保護者向けには、余命わずかな母親とその家族の愛を描いた『湯を沸かすほどの熱い愛』、聴覚障害者の家族と暮らす、耳が聞こえる少女を主人公にした『Coda コーダ あいのうた』の2作品をピックアップ。

発売元:クロックワークス 販売元:TCエンタテインメント【Blu-ray通常版】¥5,280(税込)【DVD通常版】¥4,180(税込)

©2016「湯を沸かすほどの熱い愛」製作委員会

発売元:ギャガ 販売元:ギャガ (2022年9月2日発売)【Blu-ray】¥5,280(税込)【DVD】¥4,180(税込)

© 2020 VENDOME PICTURES LLC, PATHE FILMS

「現在僕は子育て中ですが、親子の距離や関係性は、時間の積み重ねとともにつくられていくものだと感じています。いずれも子どもに対する親の接し方や、家族のありかたなど、客観的な目線で“家族のかたち”を確認できる作品です。目の前の命に日々向き合っていると、なかなか映画を観る余裕はないかもしれませんが、“いろんな家族がいていいんだ”と思えるだけでガス抜きになると思います」

「自身の心が求めていた」映画の世界へ足を踏み入れた理由

映画をこよなく愛する有坂氏は、現在でも毎日1本のペースで映画を観ているという。しかし意外にも、「幼少期はむしろ映画が嫌いだった」そうだ。

「映画に目覚めたのが19歳で、それまでに観た作品はたった2本。1本目は7歳の時で、『グーニーズ』という宝探しの冒険物語でした。作中で主人公が空き家で宝の地図を見つけるのですが、自分と年齢が近かったこともあって感化されて、しばらく友達を誘って近くの空き家で遊ぶようになりました。それほど面白く、楽しく、日常に与える影響も大きかったんです」

映画に好印象を抱いた有坂氏は、親に「もう一度『グーニーズ』を観たい」とかけ合った。しかし親心としては、別の作品にも触れてほしかったのだろう。次に観た映画は『E.T.』だった。

「宇宙人の顔も怖いし、SFファンタジーに入り込めなくて。双子の兄も一緒に観ていましたが、上映中なのに2人で映画館を走り回ってしまいました」

それから12年、一度も映画を観ることなく、サッカーに打ち込む日々を送ったという。そんな有坂氏に、19歳で転機が訪れる。彼女に誘われて、映画館で『クール・ラーニング』(冬季オリンピックに初出場したボブスレーのジャマイカ代表を描いたコメディー作品)を観たのだ。

「正直最初は気が進まず、すでに5回は断っていたのです。渋々一緒に行きましたが、鑑賞中、雷に撃たれたような感覚に陥りました。集団スポーツがテーマだったので、サッカーをしていた身として感情移入しやすかったし、ディズニー映画だからストーリーもわかりやすかった。パンフレットを購入し、帰宅後もページをめくっては余韻に浸っていました」

この出来事が“人生のターニングポイント”となった。その後有坂氏は、映画ファンとして足繁く通った「新宿TSUTAYA」でアルバイトを開始。ほかの店舗が扱わないマイナー作品の買い付けや、売り場コーナーの企画も担当するようになっていった。さらに、小さな映画館を立ち上げたアルバイト仲間から、「上映会をやらないか」と持ちかけられる。これが、キノ・イグルーの記念すべき第1回目のイベントとなった。以降、22年にわたり活動を続けている。

教員と子どもたち、同級生どうし、そして親子。どの映画が誰の人生を変えるかわからない。映画そのものの楽しさはもちろん、映画を介したコミュニケーションの楽しさも、じっくり味わってみてはいかがだろうか。

(文:せきねみき、注記のない:years/PIXTA)