高校で「デジタル教材」が一気に増えた訳

「デジタル教育先進国」としてのイメージが広く浸透しながら、方針転換ともいえる動きを見せている北欧諸国。最近では、スウェーデンが紙の教科書を推進し始めたことが日本でも話題になった。フィンランドも1990年代と早い時期から教育現場でのICT活用を進めてきたが、近頃はデジタル教科書の扱いに関し、一部で変化が見られる。

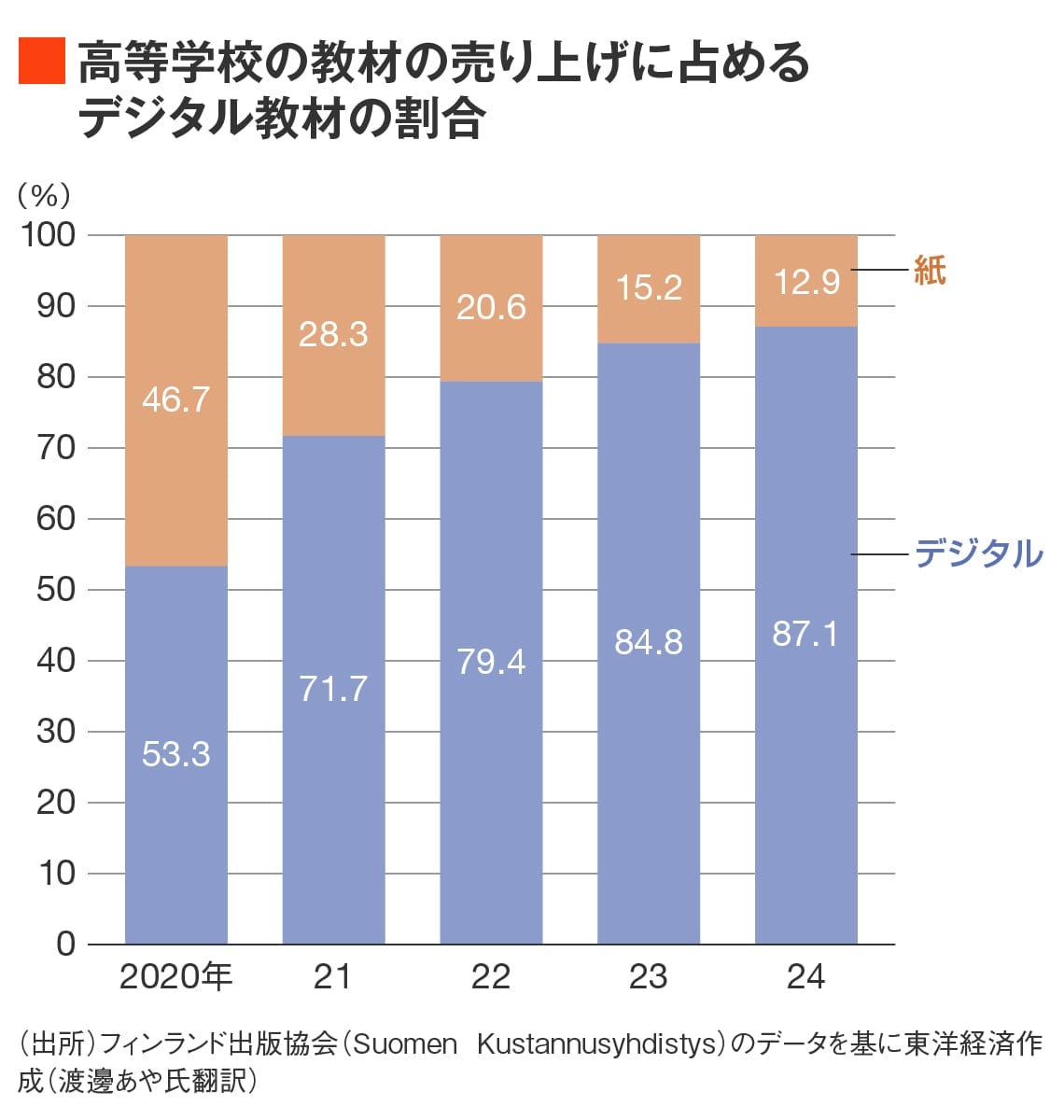

まずは、フィンランドにおけるデジタル教科書の現在について見てみたい。フィンランド出版協会によると、2024年の教材全体の売り上げに占めるデジタル教材のシェアは36.6%と21.3%であった2020年より15%程度増えている。学校種別に見ると、基礎学校※が14.6%(内、小学校が14.1%、中学校が15.3%)、高等学校が87.1%だった。

※フィンランドは、小中一貫で9年間の基礎教育を行う

基礎学校は、子どもの発達に応じた選定などの観点から紙の採用が多いが、高等学校では圧倒的にデジタル教科書が選ばれている。高等学校における教科書のデジタル化は、大学入学資格試験のオンライン化(2016年から段階的移行が始まり、2019年より完全実施)を契機として広がり始め、2021年の義務教育年限の延長に伴う高校教科書の無償化により一気に進んだ。

生徒個人が購入するモデルから自治体や学校がまとめて購入し生徒に配布するモデルへ移行したことにより、教育のデジタル化の一環として自治体や学校がデジタル教科書の購入を推進したことや、専門の書店まであるほど高校生の間で一般化していた中古教科書のリサイクルが行われなくなったことなどもあり、2020年の53.3%から急増した。

このようにデジタル教科書が急速に普及しているフィンランドにあって、ある自治体のデジタル教科書に関する決定が大きな関心を呼んだ。首都ヘルシンキ市から列車で1時間ほどのところにあるリーヒマキ市の事例である。

一部教科書をデジタルから紙に切り替えた「リーヒマキ市」

人口3万人ほどのリーヒマキ市は、ロボット工学を「未来の教養」と位置づけ、幼児教育から高校までカリキュラムに組み込むなど、教育のデジタル化に先進的に取り組んでいることで知られてきた。教科書を含む教材についても同様であり、基礎学校6~9年生(日本の小学校6年生~中学校3年生に相当)には、1人1台のパソコンを配布するとともに、デジタル教材を広く用いてきた。

そのリーヒマキ市が、方針転換を打ち出したのは2024年8月のこと。同月に始まる新年度から外国語・第二公用語(英語・スウェーデン語、ドイツ語)と数学の教科書をデジタル教科書から紙の教科書に切り替えること、2025年度からは物理と化学がこれに続く予定であることを公表した。

だからといって、教育のデジタル化や、デジタル・コンピテンスの育成を図っていくこと自体を見直すものではない。その重要性を十分認識したうえで、デジタル教科書はそのために必須のものではないとの見方が示されたのである。

リーヒマキ市の決定は、同市が2023年12月から2024年1月に、前期中等教育段階(中学校相当)の生徒・保護者・教員に対して実施した調査に基づくものであった。調査では、教員から、追加課題の提供など個に応じた教育やデジタル・スキルの開発、評価においてデジタル教科書の利点が認められる一方、スキルの強化、集中力の維持・向上、母語の学習には紙の教科書が適しているという見方が示された。

紙の教科書への回帰を望む教員や保護者の声、デジタル教材の過度な使用による生徒のウェルビーイングや健康への懸念などもあり、一部教科を紙の教科書に改めるという決定に至ったのである。

リーヒマキ市の決定は、あくまでリーヒマキ市のものであり、これを「フィンランドの動向」として語ることは、一般化が過ぎるかもしれない。

しかし、リーヒマキ市に追随するかのような動きもある。2024年10月23日、首都であるヘルシンキ市の議会は、「市内の学校において、デジタル教科書の代替として紙の教科書を提供する可能性を検討する決議」を全会一致で採択した。教育の平等性の観点から、デジタル教科書を使用している場合でも、紙の教科書にアクセスする機会を児童生徒に保障しようとするものだ。

この決議は、高校等、後期中等教育の無償化に関する審議の中で偶発的に行われたものであり、「議題」として予め提示されて議論されたものではない。そもそも、ヘルシンキ市では、使用する教材の選択は学校や教員に委ねられている。そのため、実際の影響は未知数だが、この提案が市議会という公的な場において党派を超えた支持を得たことは、昨今の“教科書の紙回帰”の一端を示すものであるとも言える。

デジタル教材推進の自治体も、背景に「脱集権化」

とはいえ、デジタル教科書をめぐるフィンランドの自治体の対応はさまざまである。リーヒマキ市のようにデジタル教材の推進から紙の教科書への回帰を図る自治体もあれば、デジタル化を進める自治体もある。

例えば、イカーリネン市は、目標とするデジタル教材の比率(40%)を自治体として定め、それに基づいて教科書採択・使用の方針を立てている。タンペレ市では、基礎学校の教科である「環境」や「健康教育」において、地域の実情を踏まえた紙の教材が少ないことやICTリテラシー育成の観点から、近隣自治体と共同でデジタル教材を開発。それをオンライン学習プラットフォームで共有し、活用を試みている。

なぜこのような状況が生まれるのか。その背景には、1990年代以降進められてきた教育政策がある。教育の提供について、国がこと細かに規制することを避け、自治体の裁量に委ねる方針を取ってきた。国が基盤を整備し、実施を自治体や学校が担うという仕組みの構築だ。改革の中で、教科書検定制度も、教科書の使用義務もなくなった。「紙」か「デジタル」かという議論以前に、「教科書」を用いるか否かという選択も含め、自治体や学校は、自由に教材を選ぶことができるようになったのである。

デジタル教科書についても同様だ。国は、その開発や活用について、ビジョンは示しつつも、何をどのように活用するかは、自治体や学校、そして、実際の授業の担い手である教員の裁量に委ねている。こうした教育の「脱集権化」に伴う現場への権限移譲は、地域の実情やニーズを踏まえた対応を可能にする一方で、格差の拡大につながっているとの指摘もある。

実態を踏まえ「教育活動全体」で考える必要性

このような状況を踏まえ、教育のデジタル化に関するさまざまな検証が試みられている。デジタル化が学習環境・学習・前期中等教育段階(中学校相当)の生徒の学習成果に与える影響について調査したDigiVooプロジェクトは、その一例だ。これは、ヘルシンキ大学とタンペレ大学の研究者からなる教育・評価・学習センター(REAL)の研究グループが、教育文化省からの委託を受けて2021年度に実施した調査で、デジタル化と各教科の親和性の検証なども行っている。

実はフィンランドでも、「何がデジタル化に適していて、何が適していないか」という議論は活発に行われてこなかったのだが、同調査はこの問題にもチャレンジしている。例えば、生徒を対象とする調査では、デジタル化の効果について、母語と数学については肯定的であった一方、物理と外国語の学習では芳しくない状況にあることが報告されている。

とはいえ、その結果をそのままデジタル化の適不適と結びつけて議論するのは、短絡的だ。同調査は、紙かデジタルかという議論以前に、教育現場がデジタル教材やデジタル環境のポテンシャルを十分に生かしているとは言い難い実態についても指摘している。今後、デジタルの教育的効果を議論するには、デジタル教科書のポテンシャルを生かす教授法の開発や教員の力量形成、学習環境の整備や支援体制の構築も必要になるだろう。

前述の通り、デジタル教科書をめぐっては、学習成果への影響のみならず、生徒の心身双方の健康やウェルビーイングの観点からも議論が行われている。例えば、増加するスクリーンタイムの問題に加え、デジタル機器の利用によりストレスを感じる生徒が一定数存在することも指摘されている。

こうした動向を日本はどう受け止めるべきか。フィンランドの事例は、紙かデジタルかという二項対立的な議論を超え、それぞれの利点を生かす方策を検討する必要性を示唆している。学校種や年齢、教科等の特性、適切な量やバランスなど、デジタル化の「用法と用量」の検討を通じて、子どもたち1人ひとりにとって最適な学習環境の構築を目指すこともその1つだ。

つまり、日本の学校や自治体にも、適切な教科書の選定と活用を行うには、実態を踏まえつつ、教科書単体ではなく、教育活動全体の中で考えていくことが求められる。その前提として国は、学校や自治体を支える体制を整備していく必要がある。

津田塾大学学芸学部国際関係学科 教授

1997年に津田塾大学学芸学部英文学科卒業。2003年に広島大学大学院教育学研究科博士後期単位取得退学後、日本学術振興会特別研究員、タンペレ大学大学院客員研究員、熊本大学大学教育機能開発総合研究センター助教授・准教授、国立教育政策研究所高等教育研究部総括研究官、津田塾大学学芸学部国際関係学科准教授などを経て2022年より現職。専門は比較国際教育学。北欧のフィンランドをフィールドとして、主に教育制度や教育政策について研究

(写真:本人提供)

(注記のない写真:JackF/PIXTA)