学習指導要領を超えた内容が教科書に入っている影響

——2030年度以降に小学校から順次実施される予定の次期学習指導要領の改訂作業が始まっています。学習指導要領については教える量も時間も増えていて「カリキュラム・オーバーロード」の状態にあるとの指摘もありますが、どのように認識していますか。

学習指導要領は約10年ごとに改訂が行われていますが、そのたびに学習する量は増えるし、教え方も規定されるようになり、準備にかかる時間も増えるばかりです。それによって、現場の教員がかなり疲弊しているのは事実です。

さらに、学習指導要領どおりの教科書だとまだいいのですが、学習指導要領以上に教科書の内容量が増えてしまっていることも課題だと感じています。

——教科書の内容量が増えた、つまり「教科書が厚くなった」ということですね。どうして、そうなったのでしょうか。

2002年度から実施された学習指導要領で、教える内容も授業の時数も縮減する、いわゆる「ゆとり教育」が始まります。ところが、学力低下につながっているのではないかという批判が起きたことで文科省は、学習指導要領にそった教科書とは別に、発展的な内容を盛り込んだ教科書の「別冊」を配布します。

その「別冊」は、発展的内容に挑戦したい子どもがやればいいという位置づけでした。あのときの仕組みなら、「別冊」は必要に応じて利用していたので、まだ教員にも余裕がありました。

ところが現在は、この学習指導要領に準拠した「基礎」と学習指導要領を超えた「発展」の両方が1つの教科書に入っています。1単元の基礎が終わると発展があり、次の単元でも基礎があり発展があるという仕組みです。それでも基礎と発展がはっきり区別されていればいいのですが、どこまでが基礎でどこから発展なのかはっきりしない場合もあると現場の教員から聞いています。そういう作り方もどうかと思いますけどね。

教科書の全部を同等にやろうではなく「重み付け」が大事

——区切りがわからないと、結局、基礎も発展も両方やることになりますね。それだけ、授業でやることが増えることになります。

そうです。文科省も学習指導要領は「大綱的基準」といっていますから、教科書の基礎部分だけをやればいいはずです。さらにベテランの教員なら、「基礎」の中でも単元の根幹に関わるもっとも重要な部分はじっくりと、比較的理解しやすい部分は時間をかけずにポイントをおさえるだけの「重み付け」ができます。

しかし経験の浅い若い教員だと、「重み付け」の判断が難しいのは当然なので、教科書の全部を同等にやろうとするわけです。そうすると、時間が足りなくなります。

学習指導要領どおりにやるとしても、教科書を終えるために急ぎ足で授業を進めなければならないこともあるので、クラスを見ていると単元後半の内容で理解に苦しんでいる子どもがいたりします。申し訳ないと思いながらも、教科書を終えるために先に進めるしかありません。教員も精神的に辛いのです。真面目な教員ほどジレンマを溜め込むことにもなります。

日本教職員組合 中央執行委員長

大学卒業後、山梨県山梨市立山梨南中学校(理科担当)に赴任。1997年4月より3年間、香港日本人学校に派遣。その後、都留市や甲州市の中学校で教鞭を執る。2012年山梨県教職員組合常任執行委員、2014年同執行委員長等を経て、2018年に日本教職員組合へ。書記次長、中央執行副委員長を経て、2024年4月から中央執行委員長

(写真:前屋氏撮影)

——それでは、子どもたちにとっても教員にとっても授業がおもしろくありませんね。経験の浅い教員でも的確な「重み付け」ができるためには、何が必要なのでしょうか。

まず必要なのは授業準備(教材研究)のための、十分な時間が確保されることです。授業準備に時間をかけて内容を把握していなければ、目指す授業にするためのメリハリをつけることはできませんからね。

教科書を終えるために、ほかの教科の教員が出張とかで空いているコマがあると、それをもらって授業の遅れを取り戻そうとする経験の浅い教員が、とくに中学ではいます。そういう状態では、授業準備の時間を勤務時間中に確保できません。

小学校では教科担任制の導入で、全部の授業を担任がやらなければならない状況は減ってきましたが、授業時間以外にも採点や生徒指導、保護者対応などやるべきことは多岐にわたっているので、授業準備の時間は十分に取れていません。

教科担任制といっても、学校によっては、自分のクラスの理科の授業を教科担任にやってもらっているときに、自分はその理科の教科担任のクラスに社会の教科担任として入るといった、ただ交換授業をやっているだけの場合もあります。これでは、授業準備に充てられる、授業をしなくていい空きコマを確保できないわけです。

——十分な授業準備ができれば、授業内容も充実することになります。それは、子どものためにもなります。

魅力的な授業にするには、子どもたちをワクワクドキドキさせる要素も必要になります。そういう授業ができてこそ、子どもたちに学ぶ楽しさを伝えられるはずです。そのためには「仕込み」が必要で、その時間が授業準備です。教員がいちばん時間をかけたいと思っているのが授業準備なのです。その時間を捻出しにくいのは、ストレスでしかありません。

教員が授業準備にかけたいと考えている時間の平均は?

——授業準備の時間を確保するためには、どうすればいいのでしょうか。

勤務時間内に授業準備の時間を確保するために、授業を担当するコマ数に上限を設けて、授業準備のために授業をしない空きコマをつくることが絶対に必要になります。小学校であれば、本当の意味での教科担任制を実現して、担任が全部の授業をやっている現状を変えなければいけません。教科担任が担当する時間は、担任は授業準備に充てる空きコマにすればいいわけです。そのためにも、実質的な教員数を増やす「純増」が必要です。

——どれくらいの授業準備の時間を教員は必要としているのでしょうか。

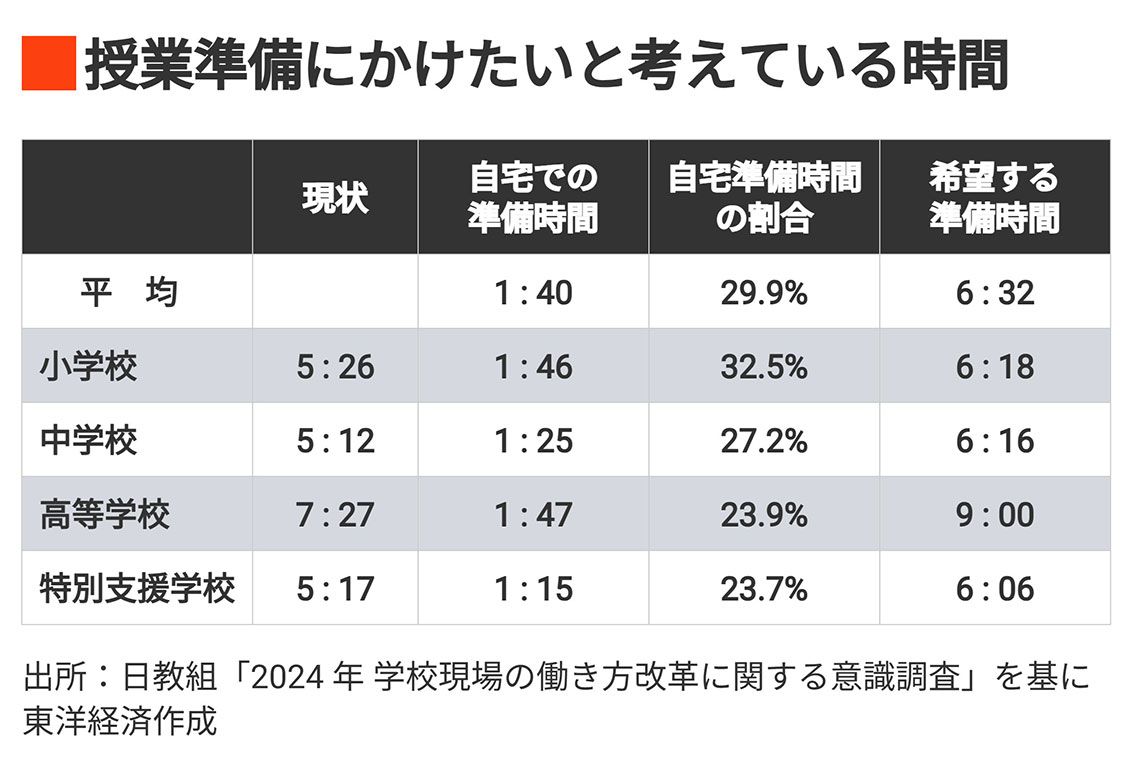

日教組が2024年に実施した「学校現場の働き方改革に関する意識調査」で、教員に授業準備にかけたいと考えている時間を聞いたところ、平均で週に6時間32分でした。

これだけの時間を勤務時間内に確保するのは、現状では無理です。小学校だと朝、子どもたちを迎えてから朝の会があって授業をしていると、6時間半とか7時間くらいかかってしまいます。子どもたちや授業にかかわる業務でパンパンの状況で、勤務時間の残りはわずかでしかありません。

授業準備をするには、結局は時間外勤務(残業)をしたり自宅に持ち帰ったりするしかありません。教員が必要としている授業準備時間を、それも勤務時間内で確保することが、授業の質を上げるためにも働き方改革を進めるためにも、絶対に必要です。

——働き方改革のためにも給特法の見直しが必要です。日教組は給特法の廃止を掲げていますが、廃止によってどうなるのでしょうか。

給特法は、もともと時間外勤務をさせない法の立て付けになっています。ところが実際には、時間外勤務を「教員の自主的・自発的勤務」として、いわゆる残業代を支払う必要のある勤務とみなさない解釈がされてきています。

給特法が残れば、この解釈も残ることになります。残業代を支払わずにどんどん仕事をさせることができるので、学習指導要領の内容や教科書の量を減らそうということにもなりません。

例えば、午後3時半からテストの丸付けを始めて、所定勤務時間の5時までは正式な勤務だけど、5時を過ぎれば正式な勤務とは認められずに自主的・自発的勤務とされてしまっています。子どもたちの評価にかかわる大事な丸付けという同じ仕事をしているにもかかわらず、いつやるかによって「勤務」と「自主的・自発的勤務」に区別されてしまいます。かなり無理がありますよね。

給特法を廃止すれば、このような無理な解釈はできなくなるはずです。だから、給特法は廃止しなければいけません。私たちは、ごく真っ当な主張をしていると思っています。

そして、一般の企業と同じ労働基準法(労基法)の適用を求めています。労基法第37条では、法定労働時間を超えて働いた場合や休日労働、深夜労働には割増賃金を支払うことを義務づけています。教員の時間外労働にも、割増賃金(地方公務員の場合は時間外勤務手当)が支払われることは当然のことです。

——かつて、教員の時間外勤務に割増賃金を支払えば9000億円かかるという文科省の試算もありました。

それだけの割増賃金を支払って働かせるのは、「お金がもたないよね」となります。それだけの支出を財務省も許すわけがないので、時間外勤務の削減に文科省も取り組まないわけにはいかなくなります。長時間労働是正に本気で向き合うしかなくなるわけです。

地方公務員法を改正して労基法の適用を

——給特法廃止のほかに求めることはありますか。

地方公務員法(地公法)第58条を改正して、教職員にも労基法第102条を適用させるとともに、労働基準監督機関を人事委員会(人事委員会がない場合は市区町村長)ではなく労基署にすることを求めたいと思います。今は地公法第46条等で、違法な時間外労働「ただ働き」について措置要求すれば、人事委員会が是正勧告を行うことになっていますが、あまり実効性がないのが実情です。

地公法第58条の改正をすれば、労働基準監督官が労働基準法違反について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行うことが認められます。労基法に基づいて労基署が動けば、使用者側、つまり校長が逮捕される事態もありえます。

校長が逮捕されるような事態を望んでいるわけではありませんが、そういう強い力が働かないと変わらないのではないかと思います。地公法第58条を改正して、強い権限をもった労基署が監督権を行使できるようにすることにより、教職員のいのちと健康が守られるという労働者として当然の権利を、私たちは求めていきたいと思っています。

——日教組の組織率が2024年10月時点で18.8%と過去最低、しかも48年連続の低下となっています。その原因と対策について教えてください。

認知度が上がっていないことに原因があると認識しています。この状況を変えるためにも、さらに情報発信を強化していかなければいけないと考えています。

たしかに学校現場は過酷な状況にありますが、産休に育休、少人数学級、それに学校5日制など、日教組が地道に訴えてきて実現したものも多くあります。ただ実現までに時間がかかっているのは仕方のないことで、学校5日制は日教組が方針化してから学習指導要領の改訂で実現するのに30年かかりました。教員免許更新制度の廃止も、方針化してから13年かかっています。その間、私たちが全国で連帯して繰り返し繰り返し訴えて、それで実現したわけです。

時間のかかる地道な訴えをしてきている私たちの活動が認知されにくくなっているのも事実です。そうした地道な活動をしていることを、もっと積極的に発信して、認知度を上げていくことが必要だと思います。

——受け取り手の問題もあると思いますが、日教組は何を目指しているか理解されていません。「賃上げ」なら一部の組合員に任せて、自分はかかわりあいたくない、と思っている若い教員も少なくないように思います。

賃金だけでなく、先ほども言ったように、少人数学級や学校5日制、さらにインクルーシブな学校づくりなど、すべての子どもたちのゆたかな学びの保障に、日教組は取り組んでいます。日教組が主催する教育研究全国集会で理想の学校について全国の仲間と議論することは、自身の視野を広げる意味でも貴重な体験になるはずです。日教組に加入することで、子どもにとっても教職員にとっても居心地のいい学校を実現できると理解してもらえれば、多くの教職員に振り向いてもらえるはずです。

私が中央執行委員長に就任した1年前は、日教組が結成されてから77年にあたるときでした。あと23年で結成100周年を迎えるわけです。

就任にあたっての挨拶で私は、「この100周年のときに、全国すべての学校で、日教組が目指す『子どもたちのゆたかな学び』が実現できるよう、これまでの運動を継承しつつ種をまいていきたい」と述べました。その「ゆたかな学び」に向けた運動と未来のための種を、目に見えるものとして示すことができれば、「こんな学校を日教組と一緒に実現したい」と思ってくれる教職員が増え、組織率も上がっていくと期待しています。そのためにも、情報発信の強化に取り組んでいきます。

(注記のない写真:Fast&Slow / PIXTA)