日本のLGBTQ+に関する教育の現状

調査機関や調査方法によってデータにバラつきがあるが、日本におけるLGBTQ+の割合は、現在は人口の約10%前後で、左利きの割合とほぼ同じといわれている。

日本では、1990年代までは、LGBTQ+に代表される性的マイノリティに関する話題は学校教育ではほとんど触れられていなかった。しかし1990年代後半から2000年代初頭にかけ、LGBTQ+の人権をめぐる議論が欧米で進展する中で、市民団体やNPOなどが啓発活動を始めた。

教育現場では、2000年代に入ってから一部の自治体や学校が独自に取り組みを開始。2015年、文部科学省が「性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細かな対応の実施等について」という通知を出し、性同一性障害(現在の用語では「性別不合」)を持つ児童生徒への配慮を求める初めての公式な指針を示した。これがLGBTQ+教育の公的枠組みの始まりと考えられている。また、2016年にはLGBTQ+生徒への対応を記した手引き「性同一性障害や性的指向・性自認に係る、児童生徒に対するきめ細かな対応等の実施について(教職員向け)」を発行している。

2017年には、「いじめ防止対策推進法」の運用の中で、性のあり方や性自認に基づく差別やいじめへの対策が明記され、教育現場での意識向上が促された。

同年の改訂から2025年の現在もなお、学習指導要領にはLGBTQ+に関する項目は盛り込まれていない。しかし、DE&Iが広がる社会状況から、2022年に12年ぶりに改訂された生徒指導提要に「性的マイノリティに関する課題と対応」が追加された。

さらに、2021年度から2024年度にかけ、小学校から高校までの保健体育をはじめとする教科書で、性の多様性についての記述が年々増えている。

日本の学校教育におけるLGBTQ+教育は、少しずつ進展しているものの、全国一律の取り組みには至っていないのが現状だ。「多くの教職員がLGBTQ+に関する十分な知識や指導経験を持たず対応に戸惑う」「カミングアウトした生徒がいじめや差別にあう」などが報告されており、LGBTQ+教育が単なる知識提供にとどまらず、インクルーシブな環境づくりにつながる実践が求められている。

LGBTQ+とユースワーク、共通の志を持つ二人が共同代表に

「Proud Futures」の共同代表の1人である小野アンリ氏は、自身がトランスジェンダーでノンバイナリーだという。

NPO法人Proud Futures 共同代表

福岡で大学在学中に活動をスタートし、2012年に仲間と共に24歳以下のLGBTQ+の子ども・若者をサポートする団体FRENSを設立。元小学校教員。専門分野はLGBTQ+インクルーシブ教育。2020年Proud Futuresを発足。2021年から東京に拠点を移し、プライドハウス東京にてLGBTQ+ユースのサポート事業や多言語・多文化推進事業に携わる

(写真:本人提供)

「私は福岡市で育ったのですが、高校時代に『自分と同じようなつらい思いをする人をなくしたい。そのために学校教育に関わりたい』と思うようになりました。

小学校の先生を目指して大学に進学し、在学中にLGBTQ+に関するサークル活動や講演会を通して啓発活動や居場所作りを始めました。2012年、24歳以下のLGBTQ+の子ども・若者サポートに取り組む任意団体『FRENS』(フレンズ)を設立しつつ、小学校教員として3年勤めたあとLGBTQ+に関する活動に特化しました。

その後、当時アメリカのボストンで活動していた心理支援職の向坂さんと出会い、研修などの交流をきっかけに『Proud Futures』を2020年に設立し、活動を広げています」

一方、向坂あかね氏は、高校卒業まで日本で暮らした後、渡米した。

NPO法人 Proud Futures 共同代表、公認心理師、アメリカ・マサチューセッツ州LICSW

2010年からアメリカ合衆国でLGBTQ+のユースなどへのサポート等を開始。2013年からセラピストとして有色人種のLGBTQ+のユースとLGBTQ+の人を含む家族へのメンタルヘルスのケアを提供。2021年より日本でジェンダーやセクシュアリティとメンタルヘルスに関するユースへのサポートをProud Futures、プライドハウス東京、早稲田大学スチューデント・ダイバーシティ・センター/ジェンダー・セクシュアリティ・センターなどで行う

(写真:本人提供)

「ボランティアやインターンシップとして、パートナーからの暴力被害者や有色人種の若者など対人支援を必要とする人々への支援活動に携わってきました。2013年以降は、セラピスト(心理支援職)として、LGBTQ+の有色人種のユースの方々とその家族に対し、個別の心理療法や家族療法に取り組んでいました。

アメリカで、クィアな性のあり方や人種差別の問題など自身のアイデンティティに深く関わる仕事ができる喜びを感じる一方で、日本で社会変革のために活動する人たちが奮闘している話を耳にし、『自分だけがアメリカでこのような活動をしていていいのだろうか』という葛藤を抱えていました。

日本でのLGBTQ+関連の学習会で小野さんと出会ったことをきっかけに、一時帰国の際福岡に立ち寄るようになり、福岡を中心にLGBTQ+の居場所づくりや権利擁護活動をしている人たちとのつながりができました。

そこでLGBTQ+、ユースワークにおける共通の志を持つ者同士深く共感し、2020年に帰国。共に活動を始めることになりました」

性の多様性をテーマとした教材を無償で提供

「メンタルヘルス」「インクルーシブ教育」「アドボカシー」の3つを柱に活動する「Proud Futures」。注目すべきは、学校・教育関係者へのリソースの提供だ。

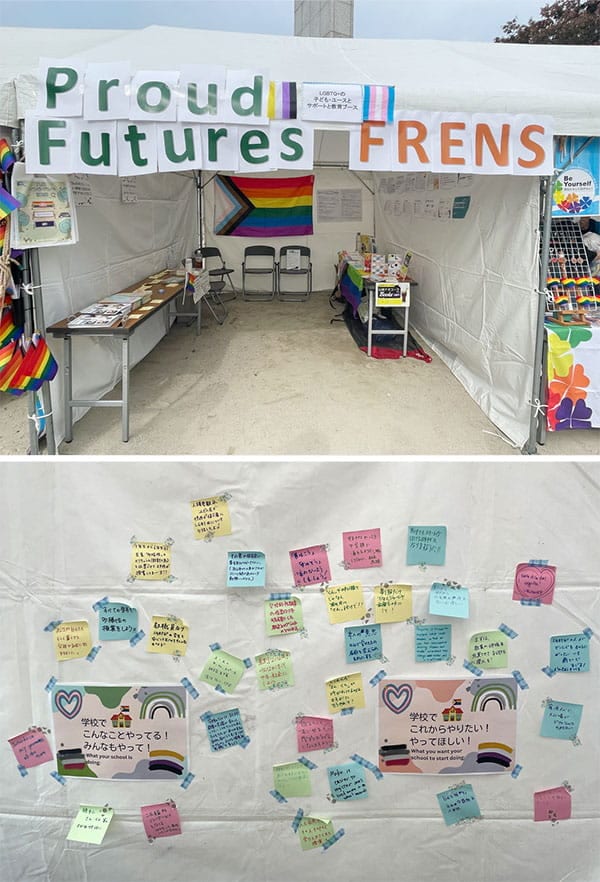

(写真:Proud Futuresホームページ)

その1つが「学校の先生向けの相談窓口」で、LGBTQ+の児童生徒や保護者への対応や、学校でどのようなことをしていけばいいのかなどについて、オンラインでの無料相談を受け付けている。

小野氏は「以前は、福岡の学校で性の多様性やLGBTQ+について年間70~80回講演活動をしていました。現在は年間30回程度に減らしていますが、教職員研修や児童生徒、PTA向けの講演会でお話しさせていただいたり、学校生活で困っている当事者の児童生徒の相談に乗り、先生たちと一緒に解決策を考えたりしています。この活動をさらにオープンに、どの学校からでもアクセス可能にするために開設しました」という。

また、小学校高学年、中高生向けに、性の多様性やLGBTQ+について教えるためのスライドと台本の教材を無償で提供している。

「活動する中で、学校の先生方がLGBTQ+や性の多様性について児童生徒に教える際、どのような内容をどのように伝えればよいのか、また、信頼できる情報源は何かなどのお悩みをよく聞きました。そこで、先生方が専門知識を習得し、自信を持って授業を行えるよう、授業で使えるスライドと台本の教材を作成しました。

スライドを作成するにあたり、LGBTQ+の児童生徒が差別や偏見を感じることなく自分らしく生きることができる社会を目指す『LGBTQ+インクルーシブ』な学校環境を整えることを授業の目的に位置づけました。『LGBTQ+』を学ぶのでなく『性の多様性』を学ぶこと、LGBTQ+の児童生徒にも有益な情報を提供し、なるべく安心安全に授業に参加できること、児童生徒が性の多様性をなるべくポジティブに感じられることなどにこだわり、作成しました」(小野氏)

さらに、向坂氏は、養護教諭をはじめとする対人支援の専門家向けにクリニカルコンサルテーションを提供する。

「LGBTQ+の方々と関わる際に生じるさまざまな課題に対応するための専門的な相談サービスで、教育関係者の方々にも必要に応じて内容を調整し、提供することが可能です。

このコンサルテーションでは、『カルチュアルレスポンシブネス』という概念を重視しています。これは、多様な背景を持つ人々が集まる場で、誰も取り残さずすべての人が自分ごととして学べるよう環境や教材を工夫するという考え方から生まれたもので、臨床の現場で非常に重要です。

例えば、人種、国籍、経済状況、性のあり方など、さまざまな背景を持つ生徒がいる教室では、特定の層だけを対象とした教育ではなくすべての生徒が自分も含まれていると感じられるようなアプローチが必要です。LGBTQ+に特化した『カルチュアルレスポンシブネス』を基盤とした研修に加え、トラウマとその影響についての知識を持ち、その知識や情報に基づいた関わりをする『トラウマインフォームドアプローチ』やネガティブな問題の予防だけではなく、ユースの健やかな成長と発達の促進にフォーカスを当てる『ポジティブユースディベロップメント』などの概念を基に、個別の相談からグループコンサルテーションまで幅広く対応します」

(写真:Proud Futures提供)

福岡県内の公立中学校での取り組み事例

福岡県内の公立中学校の養護教諭が、自身の経験や小野氏との出会いをきっかけに、学校で性の多様性やLGBTQ+教育に取り組んだ事例を紹介する。

同学校で2017年から養護教諭を務める加藤さおり氏(仮名)は、こう話す。

「学生時代の友人から、自身の性別に対する違和感を打ち明けられたことがきっかけで、性の多様性について関心を持つようになりました。その友人は、周りの目を気にして本当の気持ちを隠したり、したくないお化粧をしたりなどさまざまな葛藤を抱えていました。自分がこれまで友人にかけていた言葉がふと思い返され、『無自覚に友人や誰かを傷つけてしまっていたかもしれない』、『無知でいることは怖い』と思いました。

誰かを傷つけてしまったかもしれない自分を見つめ直し、自分自身を更新したいと思い、学習会などに参加するようになりました。そんな中、当時福岡で活動していた小野さんの講演を聞く機会があり、つながりをもつことができました」(加藤氏、以下同じ)

「リボンが嫌でたまらない」

「スカートをはきたくない」

赴任当初、保健室で生徒たちから打ち明けられたという加藤氏。

「ちょっとしたつぶやきでしたが、目の前にいる生徒たちも、かつての友人のように苦しんでいるのかもしれない。この子たちが生きづらい環境を作ってはいけないと感じ、2019年、人権教育担当のベテランの先生に相談しながら性の多様性についての職員研修の実施を提案しました」

管理職の理解も得、講師に小野氏を呼び職員研修を実施したところ、多くの教職員が参加しポジティブな感想が得られたという。

2020年からは、総合の時間を活用し、全校生徒向けに小野氏の団体が作っている教材を使って事前学習を行ったあと小野氏の講演会と振り返りの授業を取り入れるようになった。現在も、新入生に対して継続的に実施している。

「小野さんは、講演会でご自身の経験も話されます。子どもの頃からの人生を振り返る話は、生徒たちに身近に感じられるようです。また、小野さんは、性別を強調するのではなく、さまざまな側面を持つ自分の中の1つの要素として触れてくださいます。生徒たちは小野さんの話を自然に、そして真剣に受け止めており、講演後は『身近な人の話をもっと聞こうと思いました』『自分がもし友達からカミングアウト受けたら、しっかり受け止められる人になりたいです』などの感想が寄せられました」

このような取り組みを行ううち、教員の働きかけや生徒の提案などにより、合唱コンクールで男女別に歌うのではなく、歌いたいパートを自由に選べるようになったり、生徒会選挙で男女1名ずつという候補者枠を撤廃し、性別に関係なく立候補できるようになったりなど、性別にかかわらず誰もが過ごしやすい学校づくりが進んでいる。

「養護教諭として、学校で性別にとらわれない環境づくりを提案するのは、なかなか難しいと感じることもあります。しかし幸いなことに、私の学校には理解のある管理職や先生方が多く、多様性を尊重する学校づくりを進めることができています。

この学校での研修や学びを通して出会った先生方が、他の学校に移られても、そこで何か違和感を感じたら『自分にできることはないか』と考え実際に行動し、現状を変えてくださっています。それが本当に嬉しく、心の支えになっています」

すべての子どもたちが安心して学び、成長できる社会へ

2023年1月、「NPO法人プライドハウス東京」が発足した。「プライドハウス東京」は、LGBTQ+に関する理解を進める活動および、性的指向・性自認・性別表現等を問わずすべての人が安心・安全に過ごせる環境づくりに向けた活動を行うプロジェクトだ。

(写真:Proud Futures提供)

カフェスペースやライブラリーなどを備えた大型総合LGBTQ+センター「プライドハウス東京レガシー」(東京都新宿区)を構え、団体・専門家、企業、アスリートやスポーツ関係者などがセクターを超え「プライドハウス東京コンソーシアム」として連携している。

「Proud Futrures」も本コンソーシアムにジョインし、相談事業等に携わっている。

自殺におけるハイリスク層であるLGBTQ+コミュニティへの厚生労働省による「自殺防止対策事業」の一環として、小野氏は「LGBTQ+にフォーカスをあてた対人援助のための自殺対策講座:LGBTQ+とSOGIEの基礎」、向坂氏は「LGBTQ+コミュニティが面する危険因子と防御因子」の講師を担当。これらはYouTubeで視聴できる。

研修やコンサルテーション等を通じて、教育現場におけるLGBTQ+の子ども・若者への理解を深め、同様の志を持つ団体とつながりインクルーシブな環境づくりを支援する「Proud Futrures」。

性の多様性を尊重する教育は、すべての子どもたちが安心して学び、成長できる社会への礎となる。「Proud Futures」の活動は、その実現に向けた推進力の1つとなるだろう。

(企画・文:長島ともこ、注記のない写真:siro46 / PIXTA)