これまで愛媛大学は、ファカルティ・ディベロップメント(以下、FD)とスタッフ・ディベロップメント(以下、SD)を全学的に推進してきた。大学はどのような教育を実施すべきなのか、大学はどのように運営すべきなのか、どのような教職員を育成すべきなのかといった大学の重要な課題にFDとSDは密接にかかわっているからだ。

その活動は、文科省から2010年から2030年まで教育関係の共同利用拠点(教職員能力開発拠点)として認定されるなど広く評価されている。また日経HRが、企業の人事担当者に実施した調査では、授業改善に取り組む大学ランキングで全国3位にも入っている(日経HR「価値ある大学 就職力ランキング 2024-2025」)。

ここでは、愛媛大学のFDとSDの定義、行動変容を目指した研修、組織開発を目指した研修、さまざまな情報発信という4つの観点から、愛媛大学のFDとSDの現状を紹介したい。

愛媛大学 教育・学生支援機構教授

専門は大学教育論、人材育成論。愛媛大学の教育の企画、評価およびFD、SDの企画、実施に加え、教職員能力開発拠点の活動として他機関における研修や組織開発支援を担当。1998年に名古屋大学高等教育研究センター助手となり、同准教授を経て2015年より現職。現在、学長特別補佐、教育・学生支援機構副機構長、教育企画室長、教職員能力開発拠点代表者を担当。近著に、『大学教育の国際化』(玉川大学出版部)、『大学FD入門』(ナカニシヤ出版)、『大学の教務Q&A 第2版』(玉川大学出版部)、『カリキュラムの編成』(玉川大学出版部)などがある

(写真:本人提供)

愛媛大学におけるFDとSDの定義

まず、愛媛大学ではFDとSDを以下のとおり定義している。

<SDの定義>

愛媛大学憲章に掲げる教育、研究、社会貢献、大学運営の各理念の実現と個々の自己実現を目指した、執行部を含むすべての教職員のキャリアの各段階における能力開発の組織的な取り組みの総称(ただし、以下に示すFDの取り組みを除く)

<FDの定義>

愛媛大学憲章に掲げる教育の理念の実現を目指した、授業の改善、カリキュラムの改善、教育・学生支援体制の整備・改革への組織的な取り組みの総称

その特徴は、大学設置基準が定める定義より幅広い範囲の活動を含めていることだ。愛媛大学では、SDの定義に「各理念の実現と個々の自己実現を目指した」という言葉があるように、大学の目標達成だけでなく個々の自己実現を目指した活動としても能力開発を位置づけている。

なぜなら、大学の発展のためのみに大学教職員がいると考えるのではなく、大学での業務を通して自己実現を達成するために大学教職員がいるという視点も重要だからだ。この考え方は、働く人々が意欲と能力に応じて希望する仕事を選択し、職業生活を通じて幸福を追求する権利であるキャリア権を背景にしている※1。

FDの定義に関しては、授業の改善に関わる活動だけではなく、カリキュラムの改善や教育・学生支援体制の整備・改革に関する活動も含めている。FDの活動を、ミクロレベル(授業・教授法)、ミドルレベル(カリキュラム)、マクロレベル(制度・規則・組織)の3層に分類する研究成果に対応している※2。この3層に合わせて体系的なFDマップを作成し公開しているので見てもらいたい。

※1 竹中喜一、中井俊樹編(2021)『大学SD講座4 大学職員の能力開発』玉川大学出版部

※2 中井俊樹、西野毅朗編(2024)『大学FD入門』ナカニシヤ出版

「次から活用しよう」と行動変容を重視した研修

愛媛大学の実施している研修は、参加者の研修後の行動変容を重視している。研修後に参加者が「研修は楽しかった」や「研修は勉強になった」というよりも、「この内容を次から活用していこう」と行動につなげることを大切にしている。

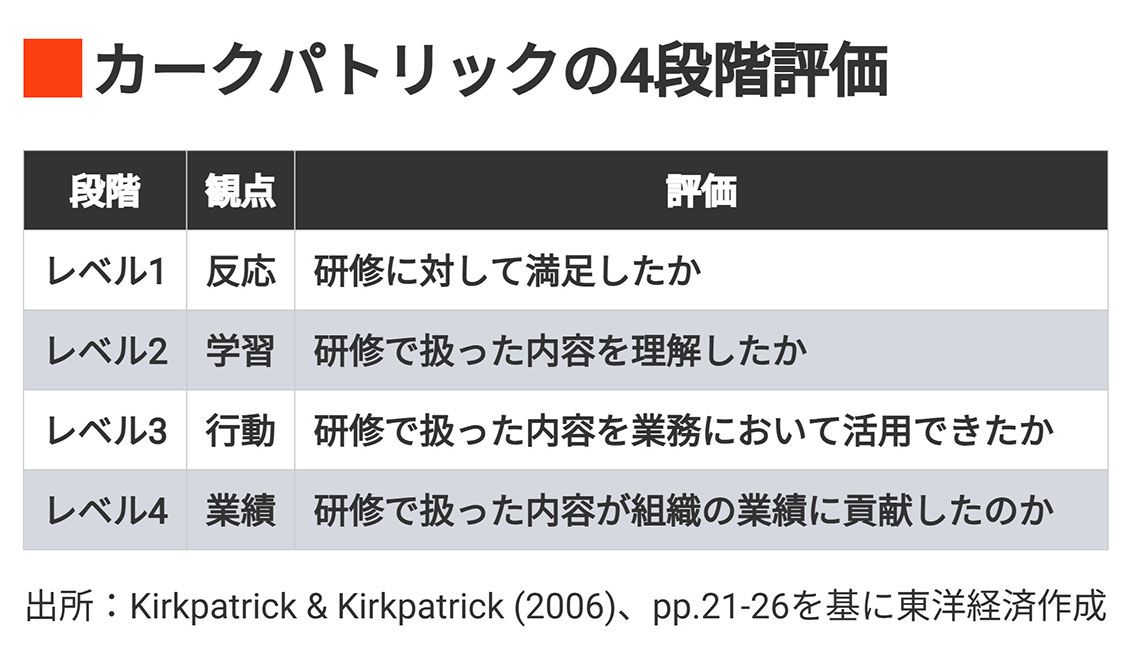

カークパトリックの4段階評価法※3では、参加者が満足したか=反応、参加者が内容を理解したか=学習、参加者が内容を業務において活用したか=行動、組織の成果に貢献したか=業績という4つの観点で研修を評価できることを示している。

このモデルは、研修を単に個人の学習としてとらえるのではなく、長期的に確認される行動変容や組織への貢献を視野に入れることの重要性を示唆している。

そのため、研修を設計するうえでは、研修後の行動変容を念頭においた目標設定のもとで、知識を活用する場面をグループで検討するなどの時間をとっている。また、研修の終了時には研修で学習した内容を活用できるかどうかを参加者アンケートで確認し、研修の改善につなげている。

※3 Kirkpatrick, Donald & Kirkpatrick James (2006) Evaluating Training Programs: The Four Levels, 3rd Edition, Berrett-Koehler.

所属する組織の発展に寄与する組織開発を重視した研修

愛媛大学が実施している研修には、参加者の行動変容の段階を超えて、参加者の所属する組織の発展を目指した研修があることも特徴だ。例えば、研修を通して個々の参加者のカリキュラムの理解を促しながら、所属する組織のカリキュラムの改善につなげていくことを目的とした研修を提供している。

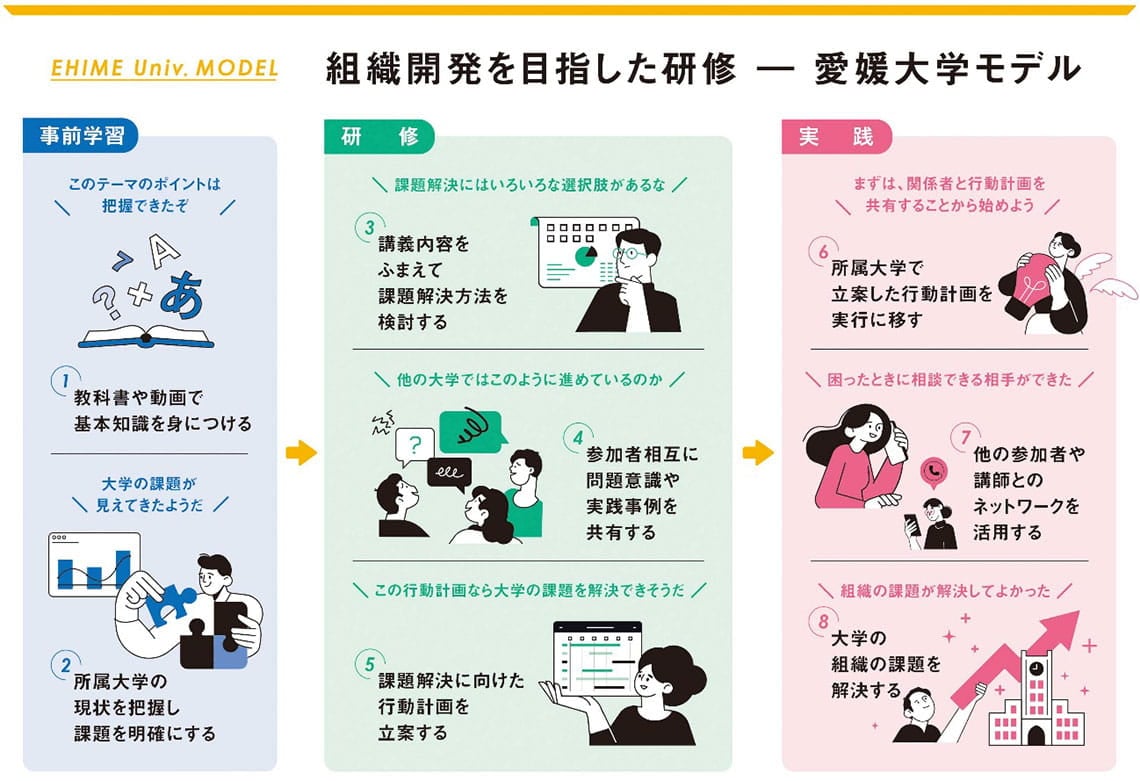

そのために研修を開催するうえでいつくかの工夫をしている。まずは、参加者の条件を定めていること。組織開発につなげるには、組織に影響を及ぼすことができる者が参加することが重要だ。とくに広く参加を周知する研修においては、テーマに関心はあるが、組織でその知識を活用できない者が参加申し込みを行う場合もある。そこで研修のテーマに関する経験年数を参加の条件としている。

さらに、研修当日までの事前学習を課すようにしている。研修にあたっての基礎知識を習得したり、研修テーマに関する所属大学の特徴や課題をワークシートで明確にしたりするなど、参加者が頭の中を整理したうえで研修に参加してもらうようにしている。

研修の中では、1つの解決策を提示するというより、さまざまな解決のための選択肢を提示することを重視している。なぜなら、所属する組織によって文脈が異なるため最適な方策も異なることが多いからだ。

参加者間の意見交換を取り入れることで、組織の文脈に合った具体的な方法を考える機会をつくったり、大学の組織や運営の特徴、変化に対する教職員の心理、教職員の行動を変える方法、合意形成の方法などを検討する時間も含めたりしている。

研修の最後の課題として、参加者は研修テーマに関する実施計画の作成を行う。それまでの研修での学習に基づいて、組織が抱える課題、具体的な実施の方法、実施の時期、実施に巻き込む関係者、成功した時の状況、予想される困難とその対処方法などを、参加者は実施計画としてまとめる。さらに、講師との個別メンタリングや参加者間での共有と意見交換が行われ、実施計画が洗練される。

このような組織開発を目指した研修は以下のようにまとめられ、愛媛大学モデルと呼んでいる。

さまざまな情報発信

愛媛大学は、FDとSDに関するさまざまな情報発信にも力を入れている。ここでは、研修動画の公開、メーリングリストの運営、大学教職員のためのブックガイドの3つの特徴的な取り組みを紹介する。

(1)研修動画の公開

「愛媛大学FD・SDチャンネル」という名称でFDとSDの動画を無料公開している。対面研修の事前学習に動画教材が活用されることもある。

(2)メーリングリストの運営

多くの教職員にFDとSDに関する情報を届けるために「ぼっちゃんメーリングリスト」を運用している。メーリングリスト会員はFD・SDに関するイベント情報等を投稿し、配信することもできる。

(3)大学教職員のためのブックガイド

大学教職員に役立つ書籍を厳選し、大学教職員のためのブックガイドを公開している。最新のブックガイドは、2025年3月刊行の「大学教職員のための56冊」である。

現在、大学は法令によってFDとSDが義務づけられている。義務づけられたことでFDとSDが日常化した一方で、外部からの評価に対応するためだけの形式的な活動になっているのなら残念なことだ。

FDとSDは、教職員の行動変容や組織の発展につながる活動である。学生の多様化、大学のグローバル化、情報技術の進展といった環境変化に組織的に対応する方法でもある。現在、大学は厳しい環境にある。だからこそ、大学を発展させるためのFDとSDを構築することが重要である。

(注記のない写真:eizan / PIXTA)