リーダーの資質がある女の子も多くいるが、無理強いは厳禁

岩手県の公立小学校に勤める古舘良純氏は、何度も6年生を受け持った経験を振り返りながら語る。

「なぜあの年の6年生はあんなに元気だったのだろうとか、あの年はなぜ、アクセルを踏んでもなかなか調子が上がらなかったのだろうとか。振り返ると、その年の安定感を左右するキーパーソンとして、女子児童の存在が大きかったのではないかと思うようになったのです」

岩手県花巻市の公立小学校教諭。1983年岩手県生まれ。菊池道場岩手支部長、バラスーシ研究会所属。初任者研修などで道徳の授業を公開するなど、若手への助力も惜しみない。執筆やSNSでの発信も積極的に行い、著書に『小学6年担任のマインドセット』『子どもと教師を伸ばす学級通信』『ちょこっとシリーズ』のほか、最新刊に『ミドルリーダーのマインドセット』『学級を育てるばっちりトーク』がある(すべて明治図書出版)

(写真:古舘氏提供)

成育過程において、子どもたちが性別を理由にしたステレオタイプな扱いを受けるケースはまだまだ多くある。それは女子児童の行動にも影響を及ぼすだろう。2023年に公表された調査(※)では、「リーダーとしての能力に自信がある」と答えた日本の女の子の割合は27%。調査を行った世界19カ国の平均である62%を大きく下回った。近年は幼少期からのジェンダーステレオタイプも問題視されており、小学校の教員にもフラットな視点が求められている。それを理解し、意識しているからこそ、古舘氏は慎重に言葉を選びながら続ける。

「多くの女の子には、リーダーを務めるなど、集団をまとめる資質があると思います。でも学年が上がってくると、そうやって目立ったとき、周囲から『何頑張っちゃってんの?』という視線を向けられるようになる。女の子が避けたいのはリーダーシップを取ること自体ではなく、その冷たい視線だと思うのです」

そのため彼女たちは、教員が急にスポットライトを当てるようなことをすると、非常に強い拒否反応を示す。もちろんそれを気にしない女の子もいるが、人前で褒められることすら嫌がるような子どもに対しては、教員がその性格をしっかりと見極めなければならない。6年生ともなればかなり大人になっている子どもが多いが、加えて女の子は男の子に比べて発達が早く訪れる。子ども扱いは通用せず「恥をかかせたり、プライドを傷つけたりしないこと」への配慮がいっそう重要だと古舘氏は強調する。

「あまりそのせいにはしたくありませんが、やはり高学年は思春期にさしかかる繊細な年頃でもある。女子児童はこちらのことをよく見ていますし、頭ごなしに管理・統率しようとすれば、うまくいかないのは当然だと思います」

※出所:国際NGOプラン・インターナショナル「ガールズ・リーダーシップ・レポート2023~女の子および若年女性がリーダーになるための政策提言書」

教員への不信感が、子ども同士の関係性をもこじれさせる

古舘氏は「女の子と教員は、一度関係がこじれると取り返すのは難しい」と言う。教員と女子児童の関係がうまくつくれないとき、教員に反感を抱く女子は「だるいよね」「めんどくない?」「まじキモいんだけど」などといった言葉で、その不穏な感情をじわじわと周囲に広げていく。ひどいときには授業が成り立たなくなり、学級崩壊にもつながるおそれがある。子どもたちの密な関係性やコミュニケーション力が悪いほうに発揮されてしまうわけだが、なぜそうなってしまうのだろうか。古舘氏はその理由を「子どもが自信を持てていないから」だと推測する。

「ありのままでいいよと言っていても、実際の子どもたちはテストの点数などでつねに他者と比較されています。高学年にもなれば、子どもたち自身も『序列』を意識しており、これまでの経験から諦めを抱いていることも多い。子どもたちの自己肯定感が育っていないのは、教員にとっての課題でもあると思います」

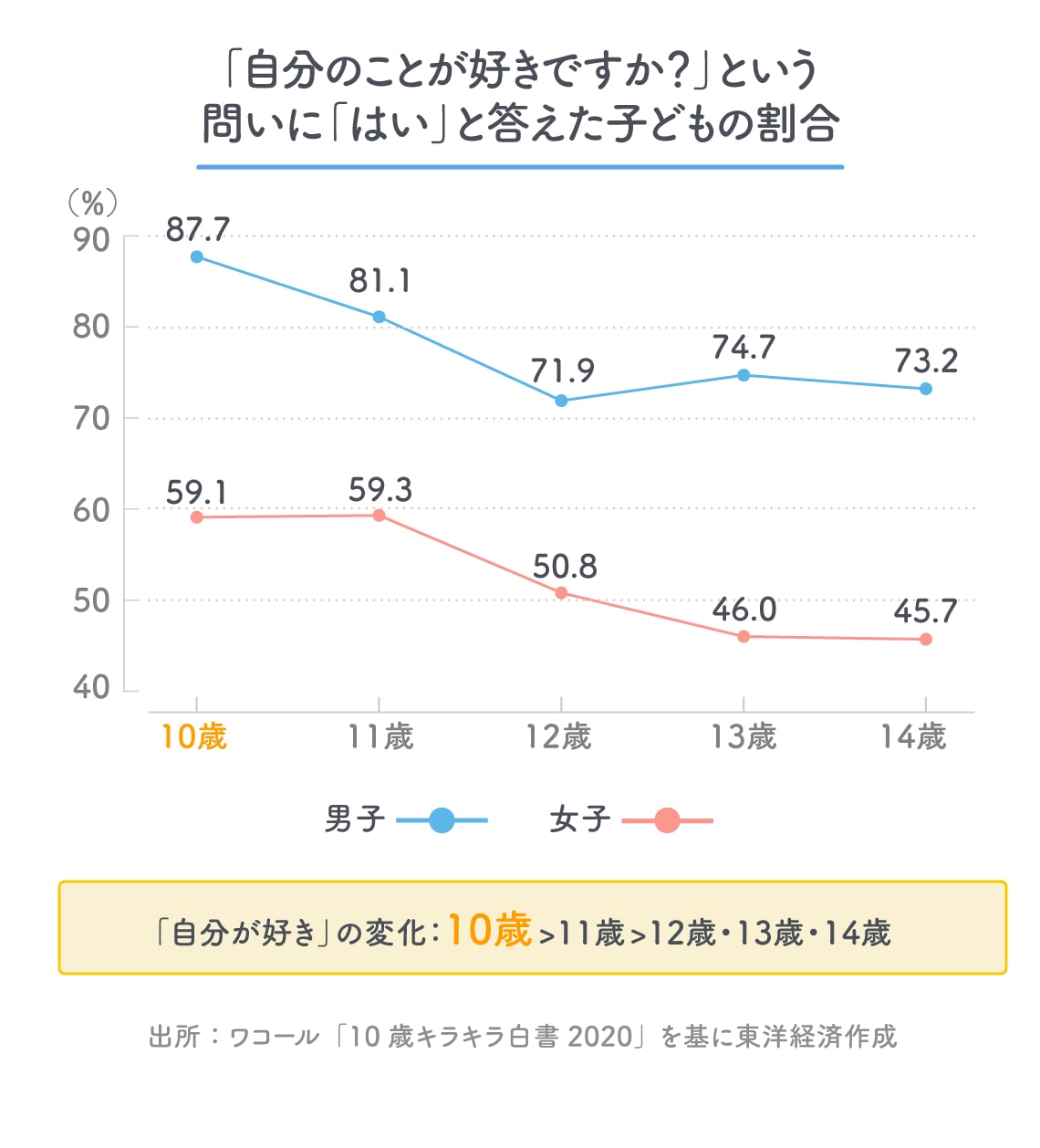

2020年発表の下記調査では、古舘氏の言葉を裏付ける結果も出ている。目白大学の小野寺敦子教授監修による調査によると、同じ年齢でも女の子の自己肯定感は男の子よりも低い。12歳での下がり幅も気になる点だ(グラフ参照)。

自信を持てず、安心できる居場所がないと感じる子どもたちは、例えば女子トイレに集まる。古舘氏は「いちばん手っ取り早く居場所を手に入れる方法は教員とつながること」だと言うが、彼女たちはそうしない。よくない結束ができてしまった後では、その「教員とつながる」などの選択肢を取ろうとする子どもを仲間外れにするなど、攻撃的な態度を取ることもある。教員への反感や不信感が、女の子同士、子ども同士の関係性もこじれさせていくのだ。

こうしたリスクの芽を摘むために、古舘氏は「先手を打つ」ことを心がけている。教育実践研究家・菊池省三氏の手法である「成長ノート」もその1つだ。

「子どもたちにテーマを与えて作文を書かせるというもので、最初は『先生に聞いてみたいこと』を書かせます。周囲と教員への評価を共有する前に書かせることがポイントです」

すべての子どもにいえることだが、とくに高学年女子には「教員が自分を受け入れてくれるという安心感」を抱かせることが大きな意味を持つようだ。古舘氏の過去の教え子で、面と向かうとあまりいい反応をしないが、ノート上ではいいやり取りができていた女子児童がいた。その中で信頼関係が築けていたのか、何年か経ってから「あのときは先生の言っていたことがわからなかったが、今ならわかる」という感謝の手紙が届いたこともあったという。

また、問題行動のある女子児童に対しては「去年までの自分はどうだった?」とストレートに先手を打ち、自らの過去を振り返らせることもある。

「指導を数打つのではなく、タイミングを見極めて指導を行うことを心がけています。何度も繰り返すとその意味が薄れ、『しつこい』『うざい』につながってしまう。一度しっかりと話をさせたら、『正直に話せるところがいいね、ありがとう』と褒めることも忘れません」

「2:6:2」で構成される教室に、女の子が及ぼす効果とは

古舘氏は自身の経験から、高学年女子のベストな扱い方を探ってきた。だがその効果について語るとき、女子児童と教員との関係だけでなく、学級や学年全体についての言及にまで広がることが印象的だった。「女子児童の心をつかむには、男子児童と教員の仲がいいことを見せるのも大切です」と笑い、男の子の扱いももちろんおろそかにはしない。

「教室は2割の積極的な子ども、6割の平均的な子ども、さらに2割の消極的な子どもで構成されていると思います。この6割のサイレントマジョリティーともいえる子どもたちのモチベーションを上げるためにどうするかも重要だと考えています」

古舘氏の学級経営の作戦はこうだ。まず積極的な2割とよく関わり、教員が伝えたいことの『理解者』として育てていく。彼らには、いずれは教員の指示がなくても自ら動いてくれるようになることをも期待している。消極的な2割の子どもに対しては、教員がことさらに指導することは避ける。

「特定の子どもにいつも教員が寄っていくと、ほかの子どもに『ああ、またか』『あの子はできない子なんだ』と思わせてしまうことになり、教室の序列を強固にしてしまう。それは当人にとってもつらいことですよね。教員よりも自然に、彼らにスッと寄り添って手助けしてくれるのが、積極的な層の子どもなのです」

この役割は、目立つことをいとわない男子児童が負うことが多い。だが実は、そうした男子児童をうまく動かしてくれるのが女子児童なのではないかという。

「教員と目が合っただけでこちらの意図を察してくれたり、女の子が男の子に声をかけたりしてくれることはよくあります」

中学受験熱も高まる昨今では、低年齢における別学のメリットが見直されてもいる。だが公立の小中学校で圧倒的に多いのは共学だ。古舘氏は「女子に『よろしくねー』なんて言われるとうれしいという男子は多かったりします(笑)。男子児童と、彼らを頑張らせてくれる女子児童の双方がいるということを前提に教室を運営しています」と言う。だが決して、女子児童に過剰な役割を求めているわけではない。

「彼女たちの成長は心から期待していますが、教員が必ず変えられるなどとは思っていません。といって『無理だろう』と諦めるのではなく、『変わるかもしれない、そうなるといいな』という気持ちです。教員の『諦め』は子どもたちに伝わります。相手が高学年女子であればなおさらでしょう」

高学年女子との関係構築は、学級や学年の雰囲気に明確に影響する、と古舘氏は言う。だがそのための特効薬があるわけではなく、高学年女子との信頼関係が学級運営の飛び道具になるわけでもない。「この記事を見てくれる方も拍子抜けするかもしれないし、僕自身もこの結論に出合ったときはズッコケましたが……。結局は人対人なのだから、コツコツ子どもと向き合い続けること。それがすべてだと思います」

(文:鈴木絢子、注記のない写真:buritora / PIXTA)