コロナ4年目、GIGA3年目…学校の変化

今月、新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが、季節性インフルエンザと同じ「5類感染症」に移行された。感染拡大から4年目を迎え、ようやく社会全体が正常化に向けて動き出そうとしているが、この間、学校現場は大きく変わった。

感染対策上、行事が縮小されるなど学校生活がさまざまな制約を受けてきたのはさることながら、何より大きかったのはGIGAスクール構想が前倒しされたことではないだろうか。公立の小・中学校に1人1台の端末と高速大容量通信ネットワークが整備され、授業の様子が様変わりしたという学校は多い。

だが、2022年度に実施された「全国学力・学習状況調査」質問紙の結果を見ると、PC・タブレットなどのICT機器を「ほぼ毎日」「週3回以上」「週1回以上」使用している児童生徒が8割超である一方、「月1回以上」「月1回未満」という回答も小学校で16.6%、中学校で19.2%だった。教員がプロジェクターや電子黒板などを活用した授業を1クラス当たりどの程度行ったかという質問でも、小・中学校ともに「ほぼ毎日」と回答した学校が95%以上あったものの、「月1回未満」と回答した学校も1.7%あり、学校間、教員間の格差があるのも事実だ。

そこで東洋経済新報社では、教員600人を対象にアンケート調査を実施した。日本が学校の授業におけるICTの活用で、OECD(経済協力開発機構)加盟国中最下位となったPISA(国際学習到達度調査)2018から5年。目下のICTの活用はどのような状況にあるのか。

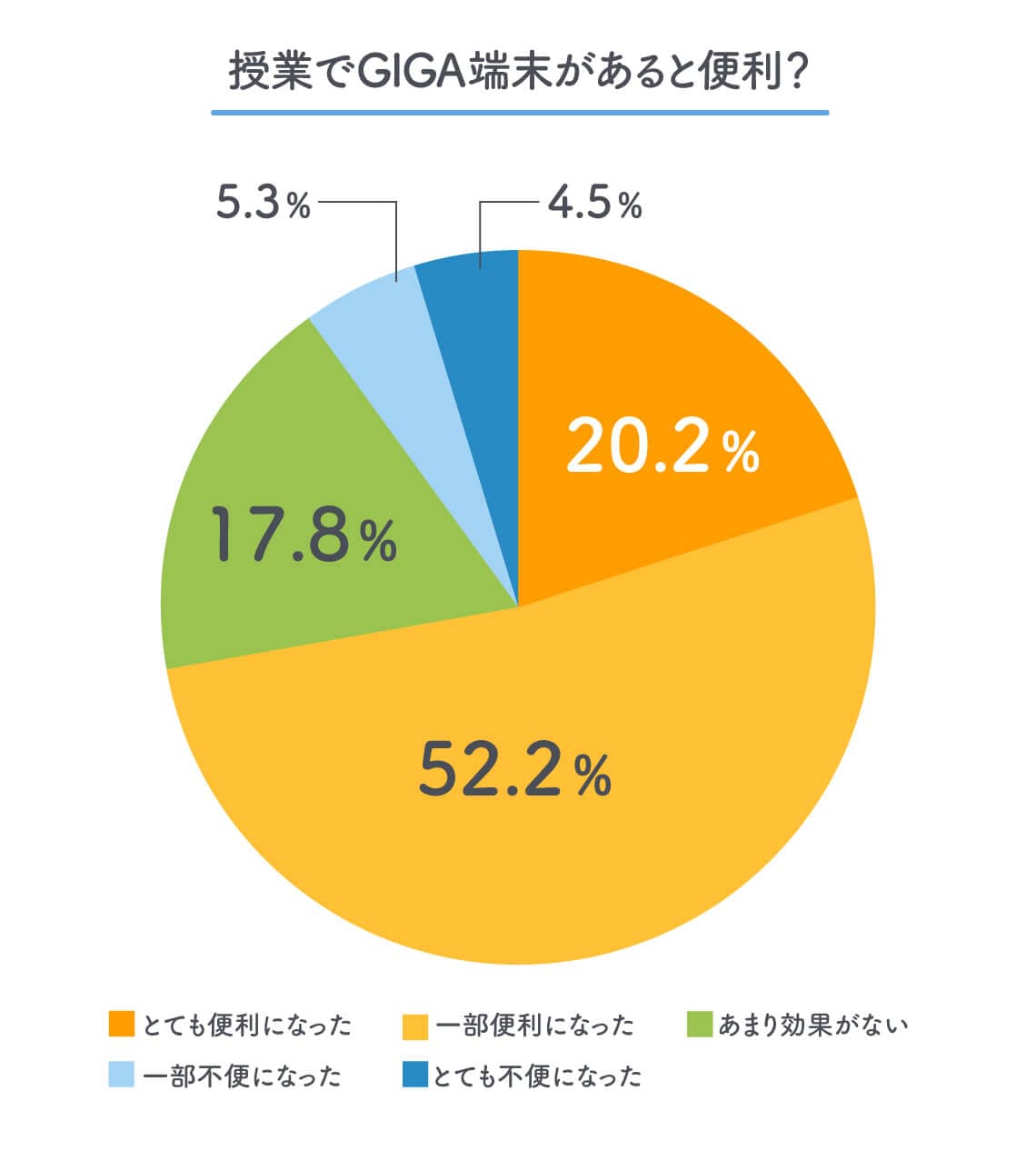

約3割がGIGA端末に不便を感じている

まず調査では、GIGAスクール構想で整備された端末(以下、GIGA端末)によって、便利になったかどうかについて聞いている。「とても便利になった」(20.2%)と「一部便利になった」(52.2%)と肯定的な評価が70%以上に達したが、「あまり効果がない」(17.8%)、「一部不便になった」(5.3%)、「とても不便になった」(4.5%)という否定的な評価も30%近くあった。

GIGA端末に対しての不安や不満を聞いた設問では、「学校のネットワーク環境が脆弱」(36.7%)、「不適切使用への対応が大変」(36.5%)、「児童・生徒にPCやタブレットの使い方について教えるのに苦労する」(30.0%)という回答が上位を占めた。

「児童・生徒配布の端末に厳しい制限があり、クラウドが使えないなど思ったよりあまり活用できない」(14.8%)、「家庭への持ち帰りができず、家庭学習との一体的な活用ができない」(10.0%)という回答もあった。GIGA端末の使用については学校や地域によってルールが異なるが、運用をしながら改善を重ねることが、便利になったと感じる教員を増やすことにもつながりそうだ。