「やりたい実験ができて、すごく楽しい!」

ここは、東京都府中市立府中第六中学校3階の理科室。中学1年生「光・音・力」の単元の授業が行われている。

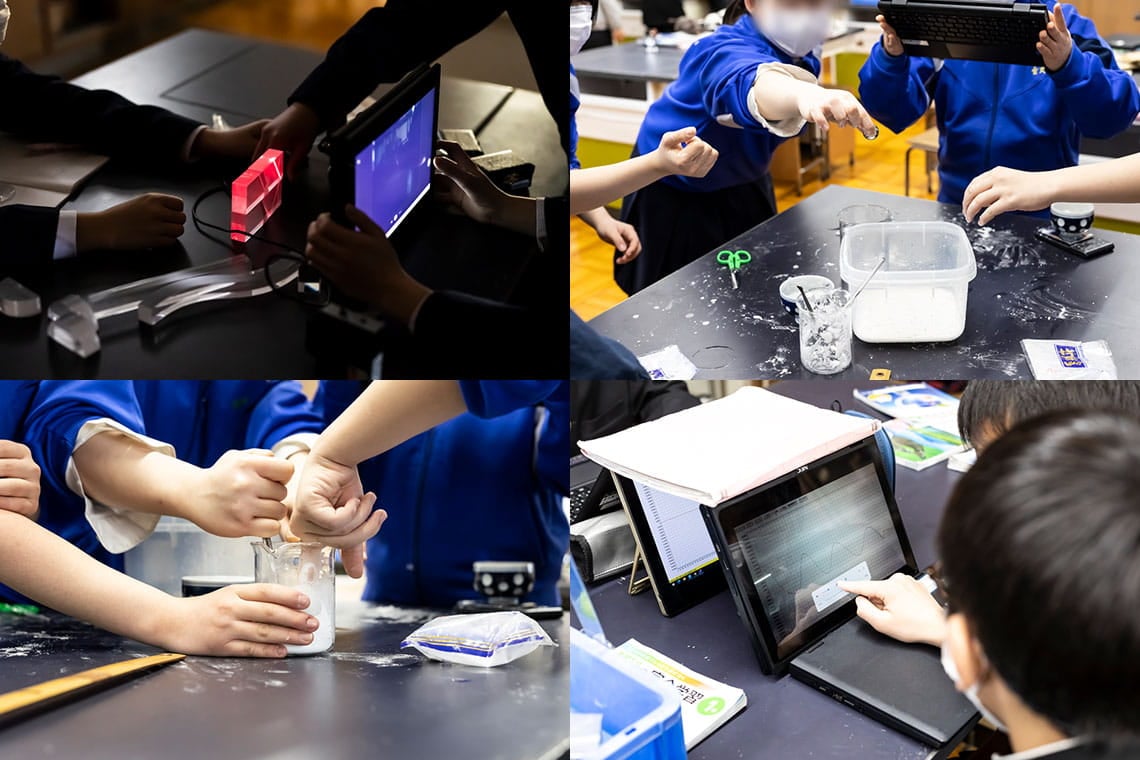

従来なら、光・音の規則性や力の性質を理解するため、ガラス、凸レンズ、つる巻きばねなどを用いながら生徒全員が一律の実験を行うのが常であるが、この理科室では35名の生徒たちが9つのグループに分かれ、紙コップ、段ボール、カラーセロハン、アルミホイル、塩ビパイプ、鉄球、音叉(おんさ)、プリズムなど多種多様な材料を駆使し、それぞれのグループごとに実験を行い、経過を見ながら話し合い、記録を取っている。

「複数のプリズムを組み立てて光を当てると、光の屈折がどう変わるか」

「音叉を置く場所や距離を変えると、音がどのように伝わるか」

「片栗粉と水を混ぜ、その割合を変えると混合物はどう変化するか」

など、自分たちで実証できる問いを立て、その問いに答える探究を進めているのだ。

「あ、光が屈折してアルファベットの『W』みたいになった!」

「音叉をたたいて水に入れたら、びちゃびちゃ振動する!」

理科室を飛び出し、廊下やベランダ、隣の空き教室で実験する生徒たちもいる。先生は、基本的に生徒たちの活動を見守り、時と場合に応じてサポートしたり、アドバイスしたりする役割に徹する。

授業終了時刻が近づくと、先生は実験道具の片付けを促しながら「科学的発見シート」を配り、生徒は

・ どのような問いに答えようとしたか

・ 問いに答えるために、自分は何をしたか

・ 実験図

・ 今日は何を発見したのか

などを記入しながら振り返る。生徒たちが口をそろえて発していた「自分たちがやりたい実験ができて、すごく楽しいです」という言葉と目の輝き、躍動感から、「探究理科」の醍醐味がひしひしと伝わってきた。

“お膳立てしたものを与える授業”からの脱却

「理科は教材が命。理科教員として、生徒たちに『本物の科学に触れてほしい』という思いがあり、教材研究を綿密に行い科学的な探究を体験する機会を多く取り入れた授業を行ってきた一方で、問いからまとめに至るまで、すべて教師である自分が道筋を立ててしまっていることへの違和感を感じていました。2016年から17年の頃です」と言うのは、前述した授業を展開する府中市立府中第六中学校理科教諭の井久保大介氏だ。

府中市立府中第六中学校理科教諭

その頃、米国の小学校教員で、優れた理科教育者として大統領賞を受賞したチャールズ・R・ピアス氏の授業実践を紹介した原著『Nurturing Inquiry』、同氏による「子どもはみんな、生まれながらの科学者である」という大前提の下、

1. 実証できる問いを立てる

2. それらの問いに答える探究を進める

3. 探究を通じて発見する

4. 発見した事柄を発表し、クラスの仲間と共有する

というプロセスで生徒を支援しながら授業を進める「探究理科」をテーマに授業実践のヒントが盛り込まれた書籍『だれもが〈科学者〉になれる! 探究力を育む理科の授業』と出合った。

「同時期、東京学芸大学教職大学院に1年間通っていたのですが、当時同大学院教育学研究科 教育実践創成講座 准教授で現在は軽井沢風越学園校長の岩瀬直樹先生から、子どもたち一人ひとりが作家になって自分の書きたいことを書く『作家の時間』の実践について学ぶ機会もあり、非常に刺激を受けました。教育現場に復帰後は、これまでの“お膳立てしたものを与える授業”から脱却し、子どもたち一人ひとりが主体となって問いを立て、自らの興味関心から自律的に実験観察に取り組み学びを深める『探究理科』の授業を実践していこうと決めました」