さまざまなトラブルが認識されやすい「移民の集住地」

「国内で就労する外国人の増加とともに、日本の学校に通う外国人の子どもが増えています。外国人の集住地では日本人住民とのトラブルも起き、20年ほど前にはゴミ出しのルールや騒音トラブルでメディアに取り上げられることもよくありました」

こう語るのは、東洋英和女学院大学の国際社会学部で教える山本直子氏だ。2010年ごろから東海エリアや北関東の外国人集住地で、地域の学校と子どもを対象にしたインタビュー調査などのフィールドワークを行ってきた。近年では全国の自治体が持つデータを比較・分析する研究プロジェクトにも参加。さまざまな側面から外国ルーツを持つ子どもの生活の実態を追っている。

東洋英和女学院大学国際社会学部国際コミュニケーション学科専任講師。2019年、慶応義塾大学大学院博士課程修了(社会学)。日本語教師のボランティア活動をきっかけに移民の生活に興味を持ち、社会人経験を経て大学院へ進んだ。東京都立大学 子ども・若者貧困研究センター特任研究員、慶応義塾大学非常勤講師なども務める。

(撮影:尾形文繁)

「私が最初に調査をした愛知県の豊田市では、1989年に出入国管理及び難民認定法(入管法)が改正されたことで、ブラジルなど南米からの労働者が急増しました。受け入れあっせん業者が借り上げた公営団地では、居住者の約半数が自動車工場で働く外国人でした」

こうした移民の集住地では、山本氏が述べたような「トラブル」も目立った。だがそれは裏を返せば、地域の問題が認識されやすいということでもあった。山本氏は言う。

「豊田市には、外国にルーツを持つ子どもの教育についての意識・関心の高い教員が集まるようになっていました。知識のない教員への研修や自治体の制度もどんどん整備されて、彼らの学校生活をサポートする体制が整っていったのです」

例えば学校から保護者への書類にふりがなをつけたり、三者面談には通訳を同席させたり、また子どもの日本語力に応じた取り出し授業なども行われている。

「学校の3割程度を外国人が占めるような状況で、ノウハウが蓄積され、教員も彼らがどんなことに困るかという予測がつくようになりました。病院や公的施設も多言語への対応に取り組むなど、自治体の努力も大きい。地域に日系ブラジル人コミュニティーができていることもあり、外国にルーツを持つことによる孤独は比較的感じにくいと思います」

だがそのコミュニティーの存在は、時としてデメリットにもなると山本氏は続ける。

「学校からドロップアウトしてしまう子どもも一定数いるため、それが悪い意味でのお手本になるという面もあります。不登校を経て非正規雇用になり、しかもすぐ辞めて職を転々とする――。一度踏み外したときの転落の仕方は想像もつかないほど早く、深いところまで転がり落ちてしまう。彼らがつながることのできるセーフティーネットが少ないことは、これからの課題の1つだと思います」

圧倒的マイノリティーになる「非集住地」での問題は

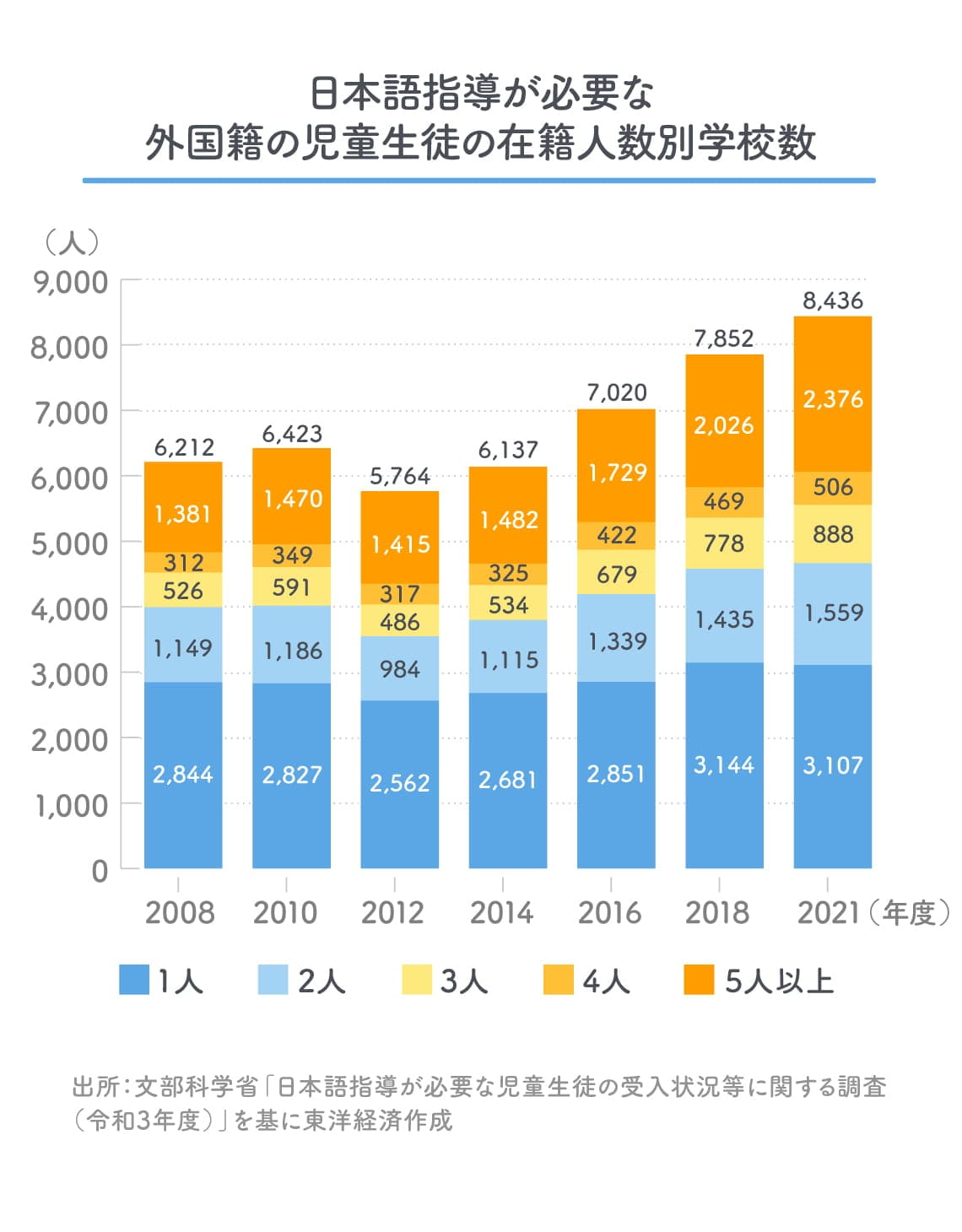

集住地に対して「非集住地」の状況はどうか。上の2021年度のグラフでは、外国人の集住傾向を示す「5人以上」という学校が約2300校あるが、いちばん多いのは「1人」の学校だ。さらに調査対象の子どもの在籍数が「4人以下」の学校が全体の7割を占めており、耳目を集めやすい集住地よりも、実際は非集住地の事例が多いということがわかる。

「学校に1人だけ外国にルーツを持つ子どもがいるような場合、子ども本人が日本語を覚えて困難を乗り越えていくことがほとんどです。つまりは子どもの努力に任せきりの状態ということ。彼らは普通の学級に何の支援もなく存在していて、いじめられたり、孤立していたりするケースも少なくありません」

山本氏は地域による「ケアの格差」が非常に大きいと指摘する。

「豊田市のような手厚い自治体から、進学などで近隣の自治体に出たとき、途端に何のケアもなくなって戸惑う子どもや家族も多くいます。子が親の通訳をせざるをえない状況も頻発し、彼らをヤングケアラーにさせているのです」

非集住地では問題が認識されにくい。知識がない教員の下では、見逃される問題は枚挙にいとまがない。例えば、母国で初等教育を受けていた子どもは、語学力に左右されない算数ならできると思われがちだ。だが必ずしもそうではないし、答えが合っていても、そこに至るプロセスが違うと子どもを叱る教員もいる。これにはすべての子どもが傷つくだろうが、外国ルーツを持つ子どもにはよりダメージが大きいと山本氏は言う。母国で受けてきた教育を否定されることで、「自分の国の教育は劣っていたのではないか」と感じてしまうからだ。

国語の指導にも注意が必要だ。山本氏は「日本の学校では日本語力を重視しすぎて、それができれば万事解決とする傾向があります。そして彼らの抱える言語以外の悩みは『個人の問題』と切り捨てられてしまう」と苦言を呈する。

「一見問題なく日本語の会話ができる子どもでも、学習言語として複雑な概念を理解するには至っておらず、学力以前のところで理解を阻んでいることも。こうした例は非常に多く、これは外国にルーツを持つ子どもの教育における不可欠な知識です」

看過されやすい現状の課題はほかにもある。今度は、日本国籍を持っているか否かで子どもを見てみよう。

「外国にルーツを持つ子どもは学校を離れやすいのですが、中でも外国籍の場合、小学校や中学校の『中退』が発生しやすい。『国に帰ります』と言われてしまえばそれまでで、自治体も追うことはできません。でも実際は日本にとどまっていて、引きこもりになっていたというケースもあるのです」

日本国籍を持っていたとしても問題はある。文部科学省の調査などは基本的に外国籍を持つ子どもを対象にしているため、国籍によってはその実情をすくい上げることができなくなるからだ。

「例えば父親が日本人で日本国籍を持っていても、ほぼ母子家庭の状態で、日本語力に困難を持つ子どももいます。でも彼らのルーツへの配慮が、日本国籍があることによって薄れてしまうのです。とくにアジア系移民で、外国ルーツであることが見た目にわからない子どもならなおさらです」

「困難の本質は国籍ではない」子どもに寄り添った声かけを

「日本人の保護者が『公立の学校は外国人の子どもが多いから、自分の子どもは私立へ進学させたい』と言う声をとてもよく聞きます。でも本当の問題は国籍や出身そのものではなく、それが理由で引き起こされている貧困であることもあります。そして貧困は、さらにたくさんの問題を引き寄せてしまうもの。どの国の出身でもどんな経済状況でも、子どもたちが可能性を断ち切られてはいけません」

前述のグラフを引用した文科省の調査では、2021年度の日本語指導が必要な中学校卒業者の進学率は89.9%。全中学生等の進学率は99.2%だ。「ほぼすべての人が進学する中で、1割が進学しないというのは数字以上に深刻なこと」だと山本氏は語る。もし自分の教室に、外国にルーツを持つ子どもがいたら、教員はどうすればいいのか。

「今、学校の先生は本当に忙しいと思います。この問題は教員がすべてを背負うべきことではないし、学校の中だけで何とかできることではありません。でも子どもたちとつながる場所は学校しかないことも事実なので、子どもたちを地域や支援につなぐ役割を果たしてもらえたら。本来なら、学校に1人でもそうした子どもがいるなら、ソーシャルワーカーや専門知識を持つ担当者が学校を巡回する必要があると考えています」

この問題の最前線ともいえるエリアでフィールドワークをしてきた山本氏は、国の支援制度にも不足を感じている。

「これまでの取り組みは、自治体単位やボランティアの尽力で進んできたことが主で、全国一律での施策はまだまだ弱いのが実情です。だからケアに地域格差が生まれてしまうわけですが、活用できる支援制度を知らない先生もいると聞きました。まずは自分の自治体にどんな制度があるかを調べることも必要です」

山本氏が挙げる「教員がすべき最も重要なこと」は、彼らに寄り添う声かけと、個を認める姿勢を持つことだ。

同氏がインタビューしたある子どもは、英語圏の出身ではなかったが、教員に「英語の発音がきれいだね」と褒められたことで自信がつき、英語力を生かした入試方式で難関大学への進学を果たした。自分のルーツを強みと捉えて、外資系に就職した例もあった。またある子どもは、信じがたいことだが教員から「ばかなんじゃないか」などと罵倒され、「ああ、もう学校には行けない」と勉強への意欲をなくしてしまったという。

「日本人のクラスメートが外国ルーツの子どもを受け入れられるかどうかも、教員の指導の結果だと思います。前向きに勉強を続けてこられた子どもに話を聞くと、『先生に認めてもらえた』という経験を語る子どもが実に多いのです」

(文:鈴木絢子、注記のない写真:fizkes / PIXTA)