前回、日本の学校で探究学習が広がらないワケを書きました。取材を進めていくと、探究学習って何なのか、教員の理解が進んでいない、教員が忙しすぎる、そもそも何のために探究学習が必要なのか、その目的が言語化されていないなど、さまざまな理由が浮かび上がってきます。

それどころか、全国の学校では、統制的な指導をよしとするムードが広がっているという話も耳にします。のっけから、ネガティブな話で恐縮ですが、これも現実です。

2020年から新学習指導要領が施行され、いよいよこれから日本の教育が変わっていくのかと期待をした途端、コロナ禍による一斉休校から新学期が始まり、環境が未整備のまま急激なオンライン化に対応せざるをえなくなり、現場の先生は、目の前のことに追われて「それどころではない」状況に置かれているということもよくわかります。

しかも、探究学習って、言い換えれば教えない教育とも言えるわけで、教えることを仕事としている先生からしたら、「自分の仕事を奪う憎いやつ!」という感じかもしれません(ちょっと極端な表現かもしれませんが……。先生にとって痛みを伴う変化なのは、ある意味事実では)。

一方で確実に教育を変えていこうという動きもあります。そういうポジティブな実践例を紹介しつつ、子どもの探究力を育てるうえで、何が必要なのかを考えていきたいと思います。

正解を教えるのではなく、問いから始まる授業

まず、探究教育の事例を紹介しましょう。

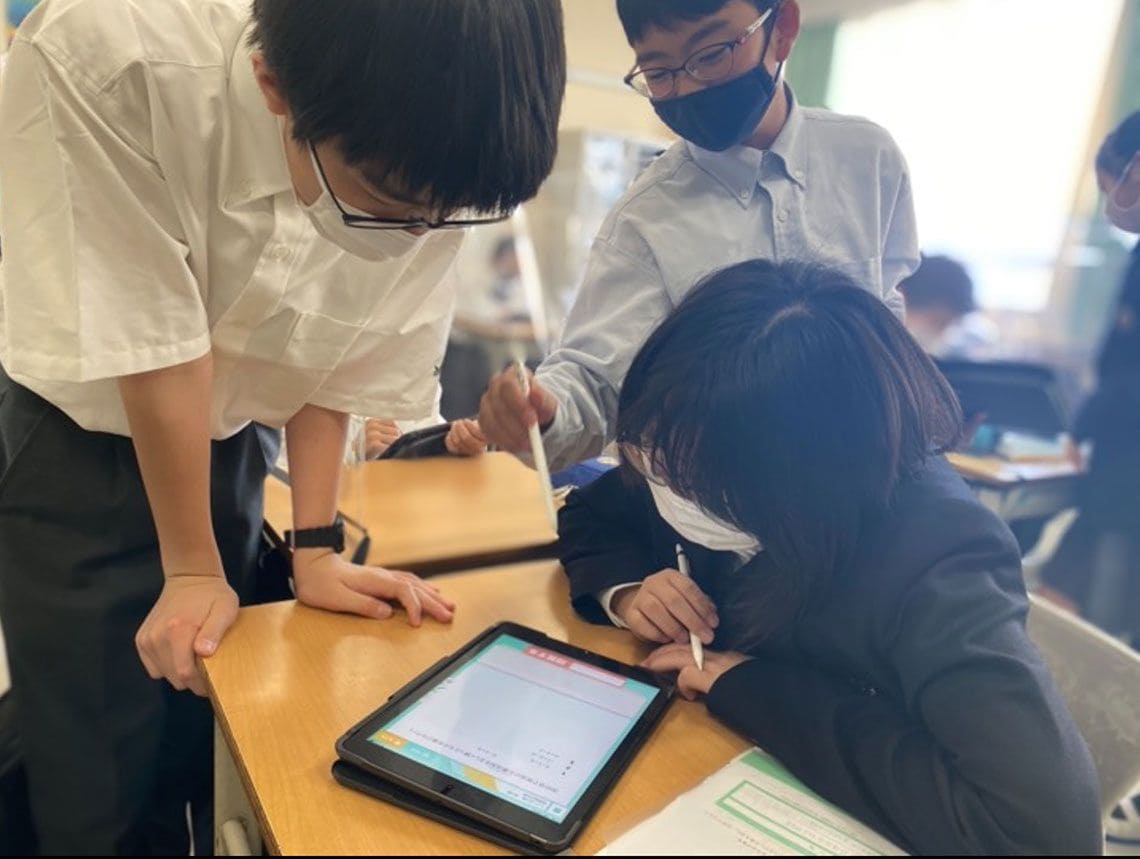

今回紹介するのは、静岡聖光学院中学校・高等学校(静岡県・静岡市)です。横浜にある進学校・聖光学院の姉妹校で、近年、教育改革先進校として教育関係者から注目されています。そこで、どのような教育が行われているのか、取材をしました。

「枠組みを与えて、問いを中心に子どもたちを主語にした構造的な探究授業を行っている」という授業は、Ideas(アイデア)・Connections(つながり)・Extensions(応用)という3つの性質の異なる学習によって構成されます。

例えば、中2の物理分野では、日常的な事象を物理的な視点で捉えられるようになることを目的とし、力の単元では、「どうしたら紙飛行機をより遠くへ飛ばせるか?」という問いかけをします。生徒たちは、実際に紙飛行機を飛ばしながら、より長く飛ばすためにはどうすればよいかを、知識を基に力の大小関係の視点から考え、力を最大化するための方法を自分で導き出します。仮説・検証・結論のサイクルを繰り返していくのは、まさに探究サイクルです。

通常の授業なら、力について説明をしてそれを覚えさせるところですが、問いから始めることで、生徒たちは知識を複合的に使うようになり、さらには、力を学ぶ意義を自ら見いだしていくようになるのだとか。今では、問いを自分で立てることで、さらに意欲が高まるような学びのスタイルを実験的に行っているそうです。

「生徒たちは、自ら問いを立てることに慣れていないから、最初はうまくできないのですが、繰り返し行うことで成長していく」と話すのは校長補佐の田中潤氏です。

こうした学び方は、一般的には自由研究や総合学習などでは行われていますが、普段の授業を問いから始めることで、生徒たちも、なぜこれを学ぶのかを理解するようになり、最終的に生徒たち自身が学ぶ意味を考えるようになり、主体的に学ぶようになっていくのです。

与え続ける教育では、考える力は育たない

冒頭で、探究学習は教えない教育だと書きましたが、それは教師のあり方を問い直すことになります。

「日本の学校が行っているのは、与え続ける教育。手をかければかけるほど生徒は自律できなくなる」と言うのは、元・麹町中学校校長の工藤勇一氏。現在は横浜創英中学・高等学校の校長として、「自律型教育」へのシフトを目指してチャレンジをしています。

(写真:横浜創英中学・高等学校提供)

校長になってまず行ったことが、教育の最上位目標を全教員で一致させることでした。対話を繰り返し、「自律・対話・創造」という目標を導き出し、「そこに1ミリでも近づく提案であればGOを出す」と宣言することで、教師自身が考えて行動するようになり授業も変わっていったそうです。

前回の記事で触れましたが、フィンランドでは、教師は教える人ではなく、ファシリテーターとしての役割だという考え方が定着しています。先生は答えを知っていて教えることはできるのだけれど、あえて生徒自身が考えるように導く。それが探究教育を進めるときの先生の役割です。

これって、時間がかかるし、通常の授業で行うのは現実的でないという声も聞きます。しかし、正解のない時代を生きていく子どもたちには、やはり自ら問いを立てて、考える力を育てることは必要だし、学ぶ意味がわかれば言われなくても学び出すから、回り道のようで逆に近道ではないでしょうか?

子どもの探究力を育てるために、大人が知っておきたいこと

両校の事例を取材して感じたことは、日本の教育改革は一筋縄では進まないけれど、一歩踏み出せば確実に変わっていくということです。そしてそのときに大切なのが、教師が何のための教育改革なのかという最上位目的をしっかりと考え、組織として共通認識を持つことです。

これは親も同じです。なぜ探究なのか。なぜ自分で考えて行動する力を育てる必要があるのかを理解し、教えない教育・子ども主体の学びへのシフトを応援すること。それが、学校を変えていく大きな後押しになるでしょう。

さらに言えば、家庭で子どもに「なぜだと思う?」「どうしたらいいと思う?」と問いかけることが、子どもたちの考える力を育てることになります。

しかし、それには前提があります。探究の過程は、うまくいかないことの繰り返しです。でも、それを失敗と決めつけてダメ出ししたら、そこで思考は止まってしまいます。また、明らかに難しい課題にいきなり挑戦しても、子どもたちは挑戦する気をなくしてしまいます。ですから、ちょっと難しいけれどやってみようと思えるくらいの問いを用意するというのもコツです。これをストレッチゾーンと言います。

(写真:調布市立多摩川小学校提供)

探究は、子どもたちは力を持っていると信じることから始まるといってもいいでしょう。実際、調布市立多摩川小学校の庄子寛之氏は、学習指導要領でうたわれている生きる力を、幸せに生きる力と定義し、 そのためにしていることは、 「あなたはあなたのままですばらしい」と言い続けることだと言います。そして、親にも「お子さんはそのままですばらしい」と伝え続け、子どもや家庭と共に教育をつくることを心がけていると話してくれました。

このように、さまざまな場で子ども主体の教育にチャレンジしている先生はたくさんいます。そんな先生のチャレンジをこれからも伝えていきたいと思います。

教育ジャーナリスト/マザークエスト代表

小学館を出産で退職後、女性のネットワークを生かした編集企画会社を発足。「お母さんと子ども達の笑顔のために」をコンセプトに数多くの書籍をプロデュース。その後、数少ないお母さん目線に立つ教育ジャーナリストとして紙媒体からWeb連載まで幅広く執筆。海外の教育視察も行い、偏差値主義の教育からクリエイティブな力を育てる探究型の学びへのシフトを提唱。「子育ては人材育成のプロジェクト」であり、そのキーマンであるお母さんが幸せな子育てを探究する学びの場「マザークエスト」も運営している。著書に『1歩先いく中学受験 成功したいなら「失敗力」を育てなさい』(晶文社)、『子どもがバケる学校を探せ! 中学校選びの新基準』(ダイヤモンド社)、『成功する子は「やりたいこと」を見つけている 子どもの「探究力」の育て方』(青春出版社)などがある

(写真:中曽根氏提供)

(注記のない写真:静岡聖光学院中学校・高等学校提供)

関連記事はこちら