脳科学の観点から、同時に体を動かすことを意識!

――田中先生は『豊かな感情が育つ!論理的思考が身につく!音読指導のアイデアとコツ』(ナツメ社)というご著書も出されていますが、なぜ音読を大切にされているのでしょうか。

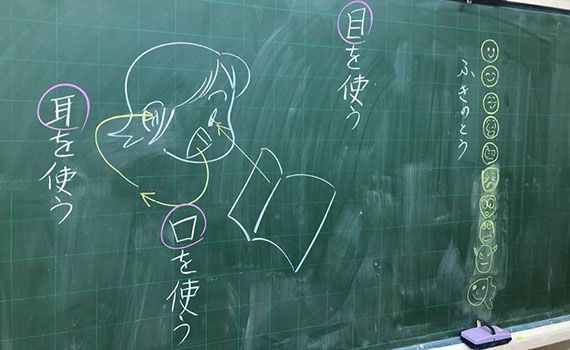

日本では昔から「読み書きそろばん」といわれ、論語などの名文を音読して覚えるような実践が行われてきました。音読は、目で文字や文章を見る、声に出す、自分の声を耳で聞く、ページをめくるといったようにさまざまな動作が伴いますが、そんなふうに複数の感覚器官を同時に使うと脳内が活性化することは科学的にも明らかになっています。

つまり、伝統的にも脳科学的にも音読は学習効果が高く、大事にすべき実践なのではないかと考えています。

本を書いた当時は一斉授業をメインにしていたので、内容は一律・一斉を前提としたステップアップ型の構成になっています。今は協同学習を基本とした授業スタイルなので一斉の音読は減りました。各手法を「ミニレッスン」の形でレクチャーし、そこで扱った音読方法の中から子どもたちが選択する形を取ることが多いですが、音読を日常的に行っている点は変わりません。

――現在は具体的にどのように実践されていますか。

今お伝えした脳科学的な観点も踏まえ、なるべく体を使うよう意識しています。

(写真:田中氏提供)

例えば、低学年の教科書は、以下のように語の区切りに空白を入れて記述する「分かち書き」で表現されています。

「おじいさんが かぶの たねを まきました」

これは子どもでも負担なく読めるようにとの配慮なのですが、僕はこの空白を生かして「親指と人さし指でカッコを作って言葉の固まりごとに読んでごらん」と言って手先も使うよう指導しています。すると、「今、どこを読むのか」がはっきりすることで、読み飛ばしが減る効果もあり、だんだんスラスラ読めるようになります。音読がスムーズになると、読書(黙読)のスピードもアップしてきますよ。

このほか、体全体を使う音読も。例えば、ペアで句点ごとに交代しながら読む「一文交代読み」では、「自分が読むときは立ち、読まないときは座る」というルールで行い、立ったり座ったりの動作をプラスする。あるいは、歩きながら読むこともあります。子どもは体を動かすと楽しくなるようで、ただ座っているときよりも滑らかに読めるようになったり抑揚に工夫がしやすくなったりします。

(イラスト:田中氏提供)

また、学び方の1つとして知ってほしいので、音読はあらゆる教科で取り入れています。例えば、算数では脳のストレッチのような感覚で、問題文を3回音読したりします。子どもは問題文を間違って解釈することが多いですが、声に出して読むようにすると内容の読み飛ばしがなくなっていきます。

養う機会が失われつつある「表現力」の育成にも一役買う

――そのほか、音読を通じてどのような力が育つとお考えですか。

新学習指導要領でも重点が置かれている「思考力・判断力・表現力」の育成は大切だと思っていて、とくに「自分を表現する力」が重要だと考えています。その表現力を養うのに、音読は非常に有効です。