GIGA元年、2021年の教育界を人気記事で振り返り 不登校、ブラック校則、偏差値教育、格差まで

世界にだいぶ後れて動き出したICTを活用した学び

学校におけるデジタル機器の使用状況が、最下位だった日本(PISA2018)。それが新型コロナウイルスの感染拡大によって、GIGAスクール構想が前倒しとなり、全国の公立の小・中学校で「1人1台端末」とネットワーク環境が整備された。世界にだいぶ後れはしたものの、ここ日本でも2021年4月から、ほとんどの公立の小・中学校で「1人1台端末」を活用した学びが始まっている。

だが、実際の教育現場は混乱の1年だったといっていいだろう。端末は届いたが開封すらしていない。活用は始まったが、使うたびにトラブルが発生して授業が進まない。いきなり授業で使うのはハードルが高いから、日常の健康観察記録で使ってみようなど、試行錯誤をしながら少しずつ活用を進めてきた学校がほとんどだ。

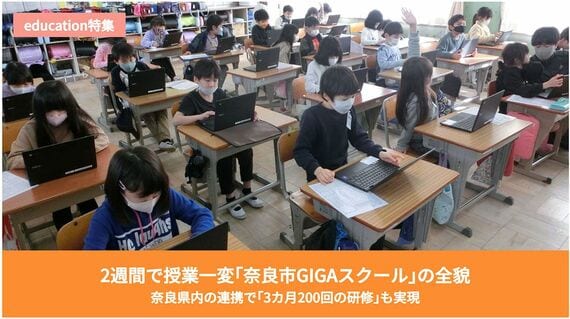

そうしたGIGA端末の活用を積極的に記事でも取り上げてきたが、中でも読まれたのが「2週間で授業一変『奈良市GIGAスクール』の全貌」だ。

20年9月末という早い段階で端末の配備を終えた奈良県奈良市では、教員のために3カ月で約200回のオンライン研修を県と共催。当初から、基本的に毎日端末を持ち帰る運用とし、学校と家庭の両方で活用しながら、端末が日常使いの文房具になるゴールを目指した。パスワードの管理も子どもに任せており、「パスワードを忘れた」など、最初は1日300件ほどの問い合わせが入り教育委員会も青ざめたという。各学校が走りながら考え、困ったことがあったら互いにシェアする奈良市の積極姿勢は、「1人1台端末」の活用を本格化させる際のいい先行事例になった。

小・中の不登校過去最多の実態とオンライン支援の可能性

学校現場におけるICT活用の広がりは、不登校児童生徒の学びのあり方も変え始めている。

小・中学校における不登校児童生徒数は20年度、ついに20万人近くに達し、過去最高を記録した。その数字だけを見れば深刻な事態のようにもみえるが、登校を強制しないほうがいいという考え方が広がっていることも背景にある。「小・中の不登校過去最多『無理やり登校』避けるワケ」では、8年連続で増える不登校児童生徒の実態に迫るとともに、全国に広がる不登校特例校やオンラインを通じた学びの取り組みを紹介した。

これまでも不登校で学びの機会を失ってしまった子どもに対しては、さまざまな支援が行われてきたが、ICTが多様な教育機会の確保に有効だとコロナ禍で再認識されることになった。全国で不登校だった児童生徒が、コロナ休校下に行われたオンライン授業には参加できたという例が多くあったからだ。熊本県熊本市では、学校再開後もオンラインで学習支援を行ったところ登校できるようになった生徒もいたことから、継続して支援する体制を整えていくという。

ブラック校則を学校側に要請してきたのは社会?

学校の中の課題といえば、今年は「ブラック校則」が話題になった年でもあった。

「ツーブロック禁止」「下着の色は白」「靴下の長さは、ひざからくるぶしの3分の1以下の長さ」。今の時代にそんな校則が本当にあるのか?と、外から見れば明らかに時代遅れと感じられる校則でも、見直されないケースは少なくない。だからといって、社会が学校を批判することが正しいことなのか。これまで学校側に要請をしてきたのは社会の側ではないのかーー。

「学校批判は的外れ『ブラック校則』なくならない訳」では、ただ校則の是非を問うのではなく、学校で当たり前となっている校則やルールを対話的な見直しを通じて、生徒の自主性や主体性を育む「ルールメイカー育成プロジェクト」を取り上げた。

認定NPO法人カタリバ が進めるプロジェクトで、学校現場にいる当事者たちが集まり、議論をして問題を解決していくことで、校則を見直していく。「ツーブロックを解禁してほしい」「靴下の色を自由に選べるようにしてほしい」が、実際に対話を始めると「なぜそんな校則ができたのか」「今も必要な校則なのではないか」など、さまざまな視点から本質を探る必要が出てくる。