災害大国日本の「学校防災」テコ入れ急務の深刻 東北出身元教員と東日本大震災を学びに変える

現場の悲痛な声が示す学校防災の「今」

南海トラフ地震や首都直下地震などが想定されているのに加え、近年は台風や大雨も激甚化する中、学校における防災対策・防災教育の重要性は増している。10年前の東日本大震災では、学校も大きな被害を経験したが今、学校防災はどうなっているのだろうか。

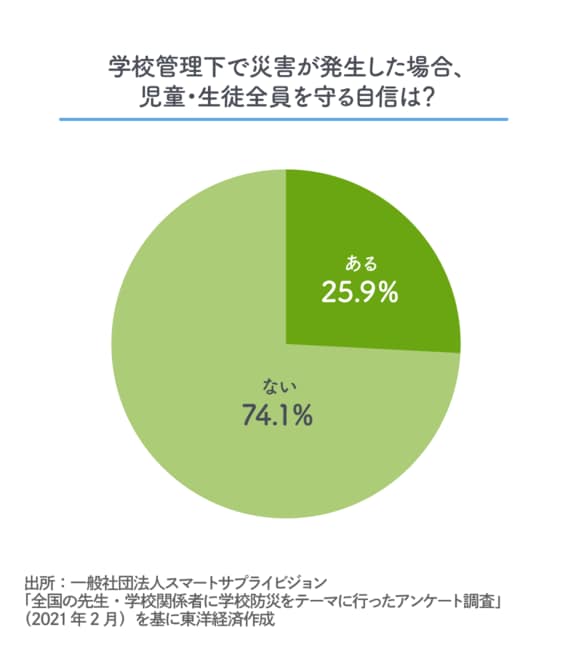

今年2月、一般社団法人スマートサプライビジョン(以下、SSV)が全国の先生・学校関係者に学校防災に関するWebアンケート(回答者:81名)を行ったところ、愕然とする結果になった。

「『学校管理下で災害が発生した場合、児童生徒全員を守る自信がない』と回答した先生が74.1%に上りました。自由回答にも、災害の知識も被災経験もない自分が子どもの命を丸腰で預かる不安や、硬直化した学校組織、形骸化した防災マニュアルとおざなりな防災訓練、変えたいが何をどうしていいかわからない、知識がない、仲間がいない……など、現場のつらい状況がつづられていました」

こう話すのはSSV特別講師で防災士でもある、かもんまゆ氏だ。

東日本大震災の津波で児童・教職員84人が犠牲となった宮城県石巻市立大川小学校の訴訟では、「学校保健安全法」に照らして学校、行政の過失を認める判決が下された。学校側の防災対策が不十分であったことが明確になったわけだが、それでも「忙しくて防災どころではない」「心配だがとくに何もしていない」現状が調査で浮き彫りになった格好だ。

南海トラフ地震や首都直下地震など、未曾有の危機が間近に迫っていることを考えると、これではまた「悲劇」「想定外」を繰り返すことは想像にかたくない。次の災害が来る前に、学校に関わるすべての人たちの力を合わせて学校防災の改善につなげていく必要性を感じ、かもん氏は「学校防災アップデート大作戦!」というプロジェクトを立ち上げた。

第一歩は「学校被災」のリアルを知ることから

(写真:かもん氏提供)

「震災で被災した学校の先生たちは全員、目の前の子どもたちを守りたい一心だったはず。思いは同じだったのに、未来は大きく変わってしまった。その原因はいったい何なのか」。こう10年間ずっと考え、調べ続けてきたかもん氏には、心強い同志がいる。

プロジェクトメンバーの一人で、SSVの理事、佐藤敏郎氏だ。宮城県内の中学校の元教員で、大川小6年生だった次女を津波で亡くした遺族でもある。佐藤氏は、全国の講演で「あの日、何があったのか」「どうあれば命を守れたのか」を伝え続ける中で、こう思うようになったという。

「先生向けの防災講演会がある、研修がある。でもそれらが本当に子どもの命を守ることに結び付いているかというと、まだまだなのではないか。防災について、命について、少人数でもよいから、先生同士がつながり、もっと本音で話し合えるコミュニティーをつくり、『潮目』にしたい」と。

一方、岩手県釜石市では震災の7年も前から防災教育が進められており、震災当日、子どもたちは「学校で教わったこと」をおのおので臨機応変に実行し、3000人の子どもたちが自分の命を守り切った。

「釜石の教職員も、全国の先生方同様、最初は地震や津波の知識も防災について学ぶ時間もなかった。釜石は津波地域ではあったが、よそと比べて防災意識が特別高かったわけでもない。それなのにどうして始められたのか。それがわかれば、全国どこでも同じことが展開できるのではないかと思いました」(かもん氏)

無料会員登録はこちら

ログインはこちら