大学院生がICT支援員になったワケ

「実は教育哲学専攻で、ICTに詳しいわけではなかったんですよ。しかも新卒でした」と話すのは、長野県下伊那郡の喬木村教育委員会で教育CIO補佐とICT支援員を兼務する長坂亮介氏だ。

喬木村は、全国ICT教育首長協議会主催の「日本ICT教育アワード」において、「2018文部科学大臣賞」「2020総務大臣賞」を受賞。日本教育工学協会の「学校情報化優良校(20年度)」や「情報化先進地域(19年度)」にも認定されている。そんなICT教育の先進地域において、当初専門知識を持たない人材が採用されたのは意外だ。長坂氏は、どのような経緯で現在の仕事に就いたのか。

「信州大学の院生だった頃、たまたまICT教育の講義を受けてその面白さに目覚めました。また、ちょうど喬木村が、実証事業を始めるタイミングだったんですよね」

長野県南部の中山間地に位置する人口約6000人の喬木村は、年々人口が減っている。喬木第一小学校と喬木第二小学校、喬木中学校と3つの学校があるが、将来的に存続が危ぶまれており、とくに小規模校の喬木第二小学校は、児童が多様な考えに触れる機会が少ないという課題もあった。

そこで、文部科学省の「人口減少社会におけるICTの活用による教育の質の維持向上に係る実証事業」(15年~17年)に参加し、2つの小学校間で遠隔授業を行うことになったのだ。ここをサポートする臨時職員として募集があったICT支援員に長坂氏は手を挙げ、大学院生活の傍ら、週に2~3日働くことになったという。

2014年信州大学教育学部卒業、16年同大学院教育学研究科修了。17年長野県喬木村教育委員会事務局嘱託職員(ICT支援員)。18年から同局技師(教育CIO補佐/ICT支援員)。文部科学省「ICT活用教育アドバイザー」

この実証事業を機に、喬木村は教育の情報化を推進し始めた。「子育て世代を呼び込むためにも最先端のICT教育が1つの目玉になる」と考えたからだ。小・中学校へのICT機器整備をはじめ、統合型校務支援システムも先行して導入。さらに、EdTechを活用した放課後の学習支援体制や、地域の人々がICTに親しむ場をつくっていく中で、ICT支援員の必要性もより高まっていった。

教員たちからも「ICT支援員のおかげで安心して授業ができる」などの声が集まったため、16年には実証事業予算から臨時職員2名を雇うほか、村費で嘱託職員の席をつくり、長坂氏を配置して人員を整備した。

18年の実証事業終了後には、ICT支援員の継続的な配置を決め、全体計画と推進を担う人材も必要と判断し、教育委員会に正規職員として「教育CIO補佐」の役職を創設した。この役職とICT支援員を兼務する人材に、長坂氏は抜擢されたのだ。

専門知識より「コミュニケーション能力」

長坂氏は、具体的にどのような仕事で成果を上げてきたのか。

「当初は支援作業がメインでした。端末操作や遠隔授業で使うカメラ操作の支援、トラブル対応、研修、機器のメンテナンスなど。端末保管庫の整備や端末にテープライターで番号を振る作業なども含め、挙げたらキリがないですね」

ICT支援員に必要なスキルについて問うと、興味深い答えが返ってきた。

「ICT関連の知識や経験はなくても自分で調べる力があれば何とかなります。どうしてもわからないことは機器を提供する企業に聞けばいい。専門知識よりも、好奇心やコミュニケーション能力が重要です」

とくに大事なのは、他者を尊重する「傾聴力」だ。例えば長坂氏は、教員から相談があった際は、手元の仕事をすぐに止めて対応する。話しているうちに不安が解消する教員も多いので、まずは否定せずに話を聞くという。そのうえで、適切なICT活用の提案をする。

「子どもたちにプレゼンソフトを使わせたいと相談されたことがあるのですが、よくよく話を聞くと先生の目的はレポート式の冊子を作ることだった。このときはWordやドキュメントの活用を提案しました。私は教員免許を持っており、効果的な授業を一緒に考えていける点は1つの強みかもしれません」

支援する立場なので失敗できないプレッシャーを感じる仕事だが、素直さも重要だ。「自分の設定ミスで授業が中断してしまった場合などはきちんと謝り、次の改善策を提示することが大切」と、長坂氏は話す。

また、ICTを普及させるコツは「核となる先生を見つけること」だという。喬木村の場合、意外にも電子黒板を率先して使ったのがベテラン教員だった。デジタル教科書により拡大印刷が不要になり、便利に感じたようだ。

「『先生がやったなら私も』といった感じで若手がついていく流れができました。そういった普及のキーパーソンを見極めるためにも、先生の輪の中に入ってコミュニケーションを取っていく必要があります」

現在、長坂氏は村内の3校に日替わりで常駐しており、遠隔授業の際や支援要請がブッキングしたときに、ほか2名の非常勤のICT支援員に駆けつけてもらっている。常駐と巡回をミックスした体制を続ける経験から、勤務形態に関してはこうアドバイスする。

「常駐型は先生方との関係性が濃くなり、巡回型はある学校での好事例をほかの学校にシェアしていくことができるなど、それぞれにメリットがあります。常駐型は、支援員同士で情報交換できる体制があるとよいでしょう。巡回型は、チャットやメールでいつでも連絡が取れる体制や、先生が緊急時に相談できる窓口をつくっておく必要があると思います」

ICT支援員の役割が減ってきた?

しかし近頃、長坂氏の役割は変わってきている。例えば小学校間の遠隔授業の打ち合わせは、長坂氏が間に入らなくても教員同士がオンラインで進められるようになった。

「先日はある先生が授業中にGoogle Meetを使って休校を想定した練習をしていました。ICTの活用例も先生が作って皆に共有するようになり、もう私が作る必要はありません」

小学校の研究主任の教員が作ったロイロノートの活用例

教員がICT教育の成果に手応えを感じる場面も増えている。GIGAスクール構想に伴う端末整備は20年7月末に完了したが、ICTを活用した授業に慣れていた子どもたちも自分専用の端末はうれしいようで、より積極的に活用するようになったという。

最近では、プログラミングに熱心な教員が「休み時間に子どもたちがスクラッチでゲームを作って遊んでいたよ」と、うれしそうに長坂氏に報告しにきたそうだ。

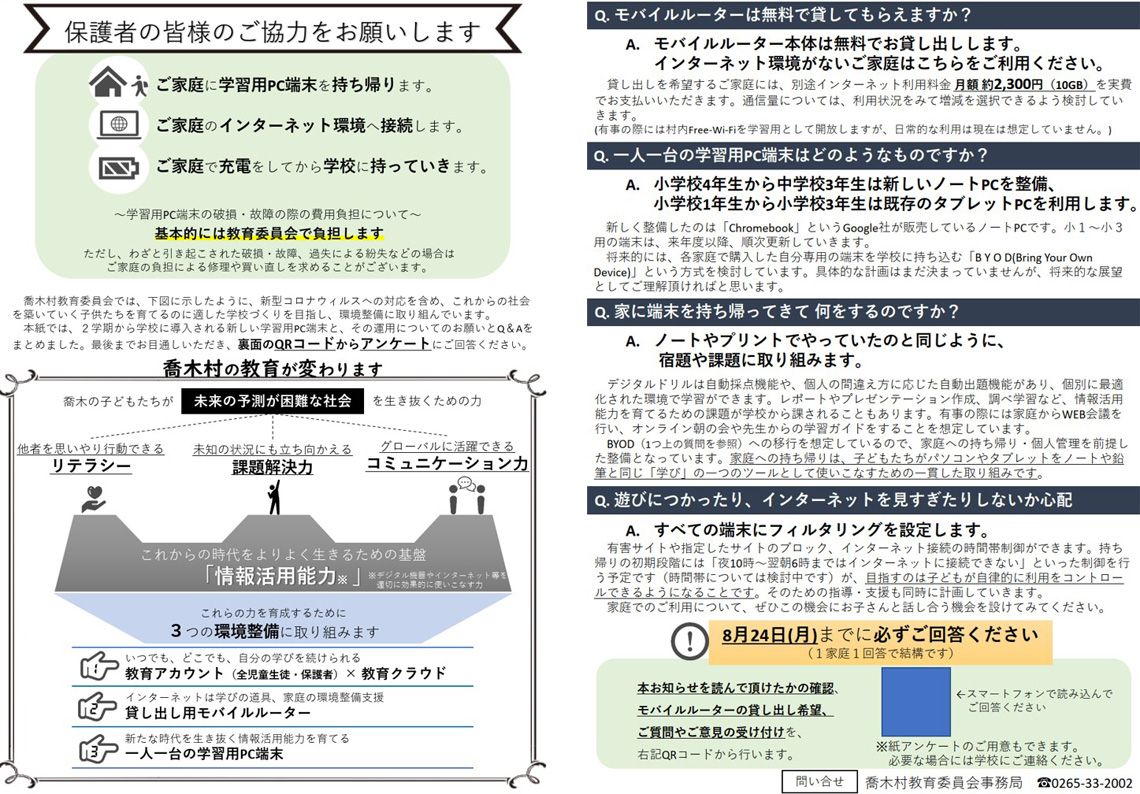

こうした中、長坂氏の業務内容は、教育CIO補佐の比重が大きくなりつつある。推進計画作成のほか、20年度は1人1台体制を機に端末を持ち帰る運用にしたため、保護者への周知という大きな仕事があった。喬木村の教育方針や環境整備について説明した書面を配るだけでなく、保護者から質問を受け付け、回答をまとめたQ&Aサイトも作ったという。

保護者への周知書面。喬木村のホームページからPDF形式でダウンロードできる

喬木村教育委員会は、子どもの自律的な端末利用を目標にしており、今後はBYODへのシフトを検討していく予定だ。有害サイトなどを除き、フィルタリングも解除していく。こうした方針を丁寧に教員や地域に伝えていくことも教育CIO補佐の大きな役割だという。

成功のカギは「ビジョン」と「体制整備」

長坂氏は、このような周知や関係各所をコーディネートする力も評価されてきた。

「実は実証事業が始まった当初、伝達がうまくいかず教育委員会と学校の関係はあまりよくなかったんです。ICT導入に対する意識にも温度差があり、学校間の関係も微妙だった。そのあたりを取り持つ役割は大きかったように思います」

例えば、機器の配置に教員がやりづらさを感じていることを教育委員会に伝えて設置業者を再手配したり、「昨日の遠隔授業、評判よかったですよ」ともう一方の学校に伝えたり、情報を行き来させることに努めたという。

しかし、学校現場がうまく自走するようになったのは、「しっかりとした組織体制があったから」と長坂氏は強調する。

「喬木村は、市瀬直史村長のリーダーシップの下、村の重要施策の中に教育の情報化が明確に位置づけられており、教育委員会や学校としっかり連携している。そのうえで複数の実証事業を通じた外部有識者の支援もあったため、独善的にならず、国が目指す最先端の教育に直結した仕組みができたのです」

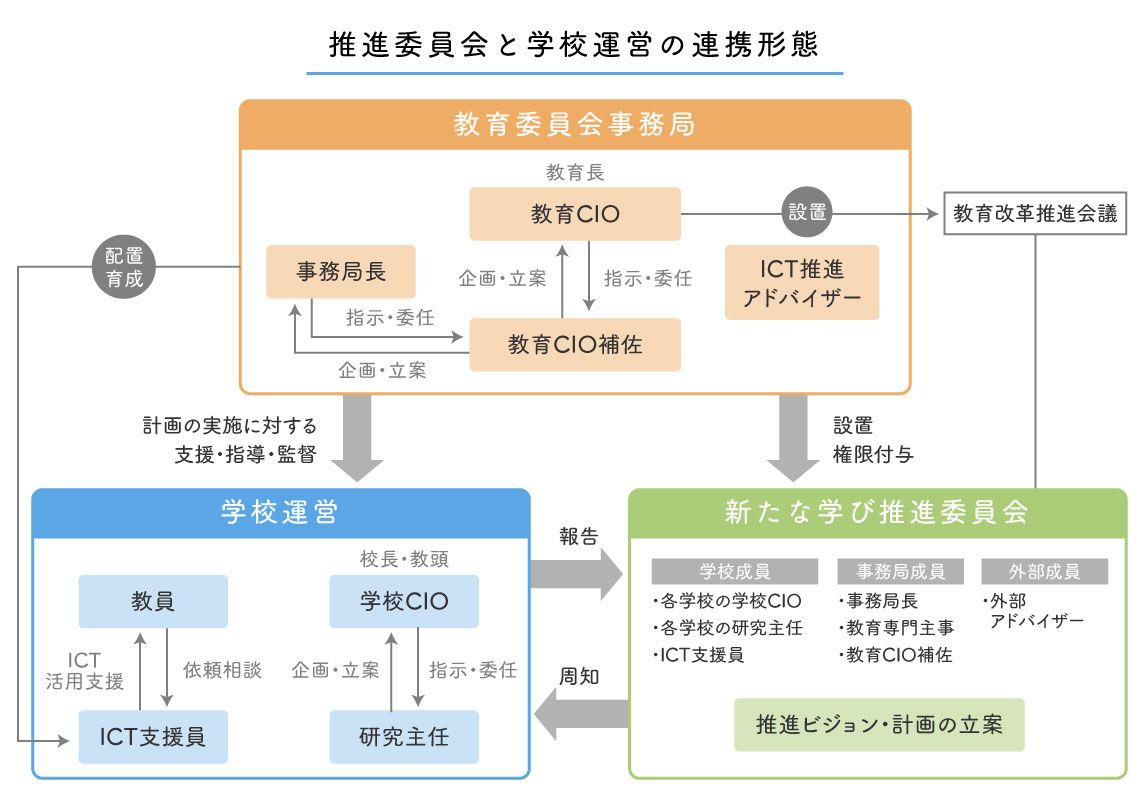

図のように、喬木村は、学校と教育委員会、ICT支援員、外部アドバイザーによる推進委員会を設け、教育ビジョンを共有しながら協議および実行する運営体制で「教育の情報化」を推進している。この連携体制は、実証事業を活用せずとも参考にできる点がありそうだ。

とくに重要なのは、明確な教育ビジョンと、それに基づき適切なICT支援員を配置できる教育CIOや教育CIO補佐のような人材がいる体制だという。ここが弱いと「ICT支援員本人も何をすべきかわからないし、単に先生たちのお手伝いさんになってしまう」と、長坂氏は危惧する。

しかし現状、体制整備や人材育成が難しい自治体も多い。こうした状況に対応するため、喬木村のICT教育アドバイザーの東原義訓氏が特任教授として所属する「信州大学教育学部附属次世代型学び研究開発センター」は、周辺地域限定ではあるが、喬木村等と連携してICT支援員の養成講座を実施し、認定証や自治体への紹介状を出す仕組みを模索している。

自治体の規模や状況によっては、直接雇用ではなく委託事業者経由の雇用という選択肢もありうるが、その場合も「ビジョンを明確にし、そこに合致した人材を選ぶことが重要」と長坂氏は言う。

文部科学省は今、ICT支援員の雇用形態や活用状況などの最新調査をまとめており、自治体が参照できる「雇用・活用モデル」を21年度に公表する考えだ。しかし、整備した端末をすぐに活用するには、自治体は今からビジョン策定やICT支援員の配置を含めた体制整備の検討を急ぐ必要があるのではないだろうか。

(文:編集チーム 佐藤ちひろ、写真はすべて長坂亮介氏提供)