オンライン授業は教員の負担を増大させる? 普及には現場の負荷軽減策が必要

オンライン授業は、「これまでの授業の配信」では済まない

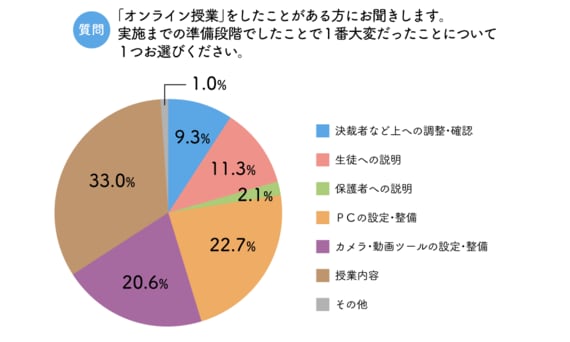

アンケートでは、「オンライン授業の経験がある」と回答しているのは、全体の16.2%の97人。さらに、「その準備段階でいちばん大変だったこと」を聞くと、43.3%が「PC」や「カメラ・動画ツール」の設定など、IT機器の整備に苦労したと答え、33%が「授業内容」の準備に苦労したと回答している。

これを自由回答から詳しく見ていくと、現場の教員にとってオンライン授業は、これまでの授業を配信するといった単純な置き換えで済まされる話ではないことが見えてきた。

まず、多くの教員がいちばん大変だと答えた「PC」「カメラ・動画ツール」の設定・整備にまつわる課題だが、「単純に設定に苦労した」という話では済まない。回答の中には、セキュリティー対策として個人情報保護に気を配らなければならない苦労が語られ、また限られたネットワーク環境の中、性能のよい画質で授業動画を配信することに腐心したケースもある。こうした回答者は、学校の中でIT担当者の位置づけを担った人物だと考えられるが、ベンダーなどの専門事業者でなく、現場の教員がこうしたITインフラの整備にまで気を配らなければならない過酷な状況が見受けられる。

また、「授業内容」に関しても、オンラインに切り替えるための苦労が現場には数多く存在することがわかった。驚いたのは「著作権に配慮した教材を作らなければならない」という回答が複数件寄せられていたことだ。動画などでオンライン上の配信をする際、教科書会社に著作権の確認をすることがあったという。ただでさえ、教職員の作業負荷が問題となっている中でこうした作業が追加されるのは厳しい現実といえるだろう。

オンライン授業では、これまでと同じように板書をしながら授業を行う様子を配信するものもあれば、画面に資料を展開して生徒たちと双方向でコミュニケーションをとっていく手法もある。その際には、教員は事前に資料を作成しなければならず、それもPCのプレゼンテーションソフトを使って教材を作成する必要がある。これまでソフトを使っていなかった教員にとっては、そこでまた手間がかかる。さらに、黒板に板書するスタイルのこれまでの授業とさほど変わらないオンライン授業でも、時間内にポイントを押さえた内容にするためには、台本を用意するなど手間をかけた工夫がなされていた。