「子どもの貧困」と教育格差

まず、言葉の定義を確認しておきたい。子ども本人に変更できない初期条件である出身家庭の社会経済的地位(Socio-economic Status、以下SES)などの「生まれ」によって学力や最終学歴などの教育成果に差がある傾向を「教育格差」と呼ぶ。

SESは社会的、経済的、文化的な特徴を包含する複合的・多面的な概念で、多くの社会科学研究では保護者(以下、親)の職業、世帯収入、両親の学歴や文化的行為などを統合した1つの指標を作成し分析に用いている。一方、「貧困」は通常、世帯収入だけで定義される。概して、相対的な貧困家庭出身であると、非貧困家庭と比べて学力や進学などの教育達成は低位にとどまる。

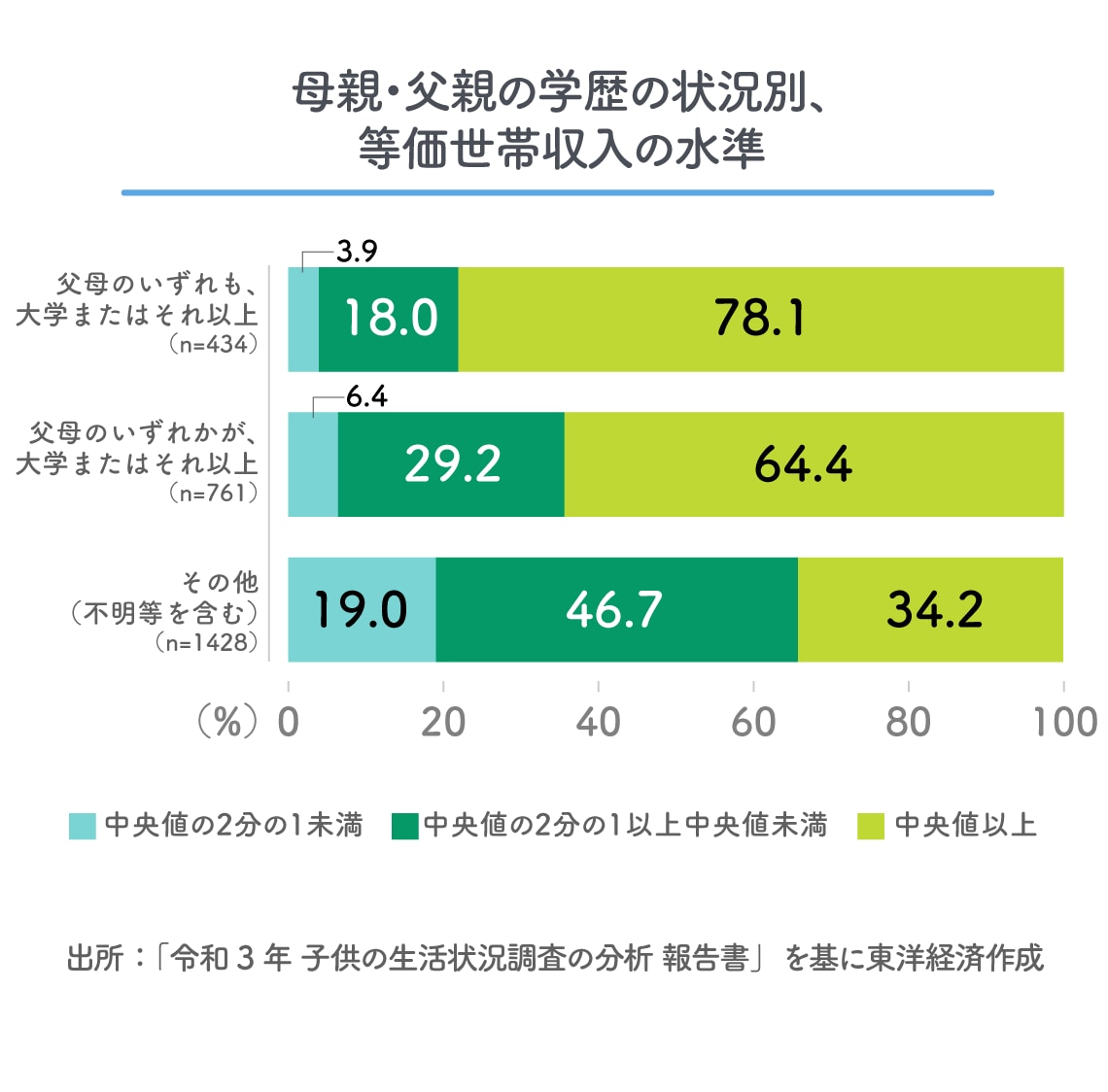

SESは複合的・多面的な概念で、貧困は経済的側面である世帯収入だけで把握するわけだが、相対的な貧困層はSESが低い層と実質的に大きく重なっている。大まかな傾向として、高収入世帯の親は高学歴でホワイトカラー職に就いている。このような傾向の一部は内閣府調査でも見られており、例えば、親の学歴と等価世帯収入には明確な関連がある。

換言すれば、世帯収入が低い貧困層は、職業や学歴といった社会的・文化的な観点でも不利で、有形無形の資源を持たない傾向にある。総じて、「生まれ」によって結果に差のある「教育格差」社会の中で最も恵まれない条件にあるのが「子どもの貧困」層といえる。

学力格差だけではなく選択格差がある

内閣府調査の対象は、全国の20年度の中学2年生とその親である。調査時期は中学3年生になる直前(21年2〜3月)で、コロナ禍でいうと感染拡大の第3波の終わりから第4波初期ぐらいだ。貧困線を下回る経済的に最も不利な層は、回収票全体のうち12.9%となっている。

この結果が日本全体を表しているのであれば、文部科学省「令和3年度学校基本調査」によると20年度の全国の中学2年生は約108万人なので、だいたい14万人ぐらいの中学2年生(22年度の高校1年生)が相対的な貧困状態にあったことになる。なお、調査票の回収は社会的、経済的に困難を抱えた層においてとくに難しいため、内閣府調査の結果は子どもの貧困を過小評価している可能性もある。

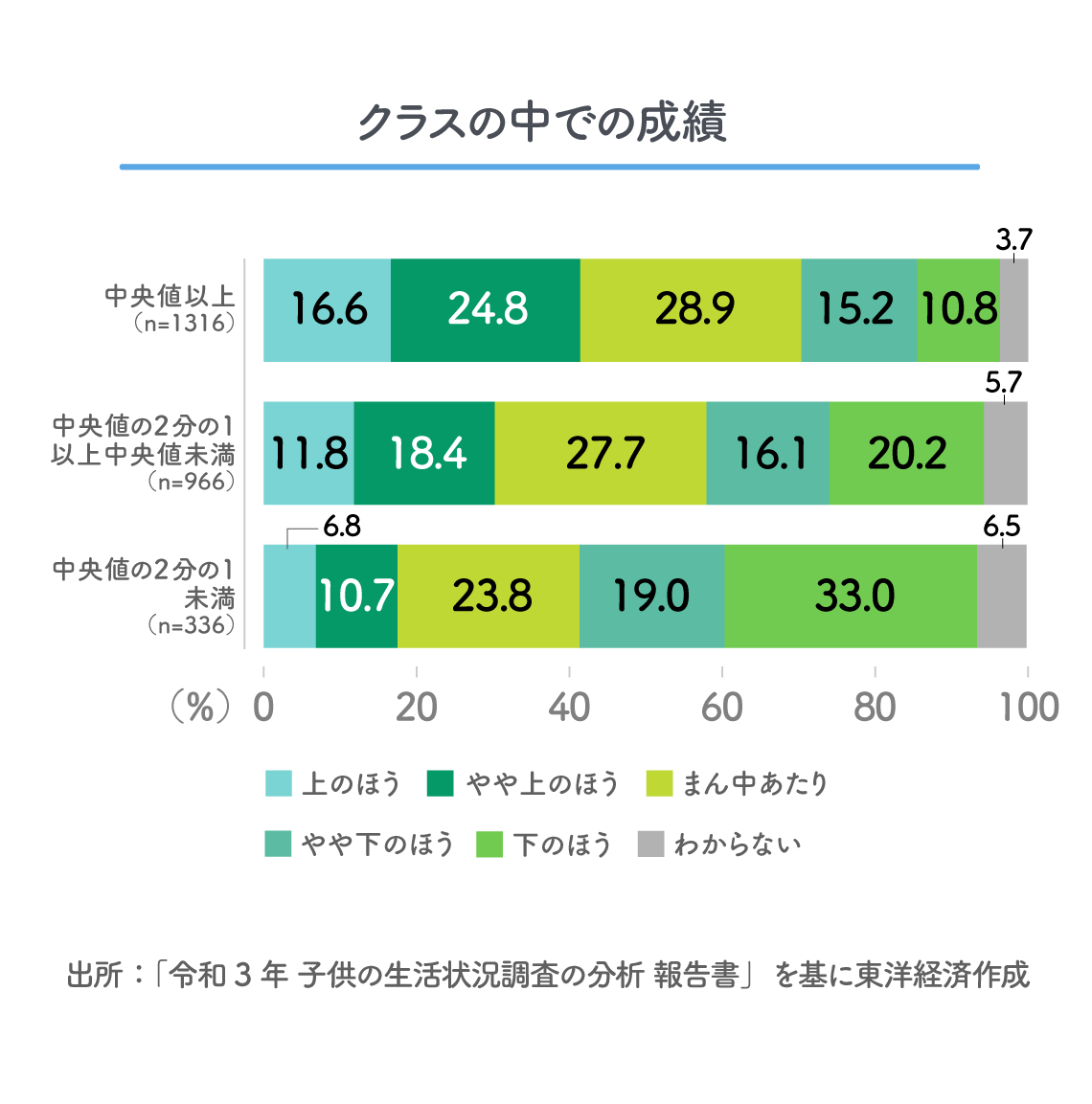

これらに留意したうえで、調査結果を見てみよう。まず、内閣府調査でも経済状態による学力格差を確認できる。「あなたの成績は、クラスの中でどのくらいだと思いますか」に対して、「下のほう」と回答した中学2年生は全体で17.3%、「非」貧困層(等価世帯収入が中央値以上)に限定すると10.8%だが貧困層だと33.0%である。この結果は中学2年生による成績の自己評価だが、世帯収入を含むSESと学力の関連を示す調査結果は多い。

貧困や教育格差というと学力格差に焦点化した議論が散見されるが、「生まれ」と最終学歴をつなぐのは学力だけではない。たとえ学力が高かったとしても、本人が進学を希望し「選択」しなければ大学に進学することはないのである。この個人の希望や選択は、出身家庭のSESや通っている学校などと無縁ではない。拙著『教育格差』(ちくま新書)で複数のデータを用いて実態を示しているように、親自身が大卒であると親は子に大学進学を期待し、子本人も大学進学を望む傾向がある。

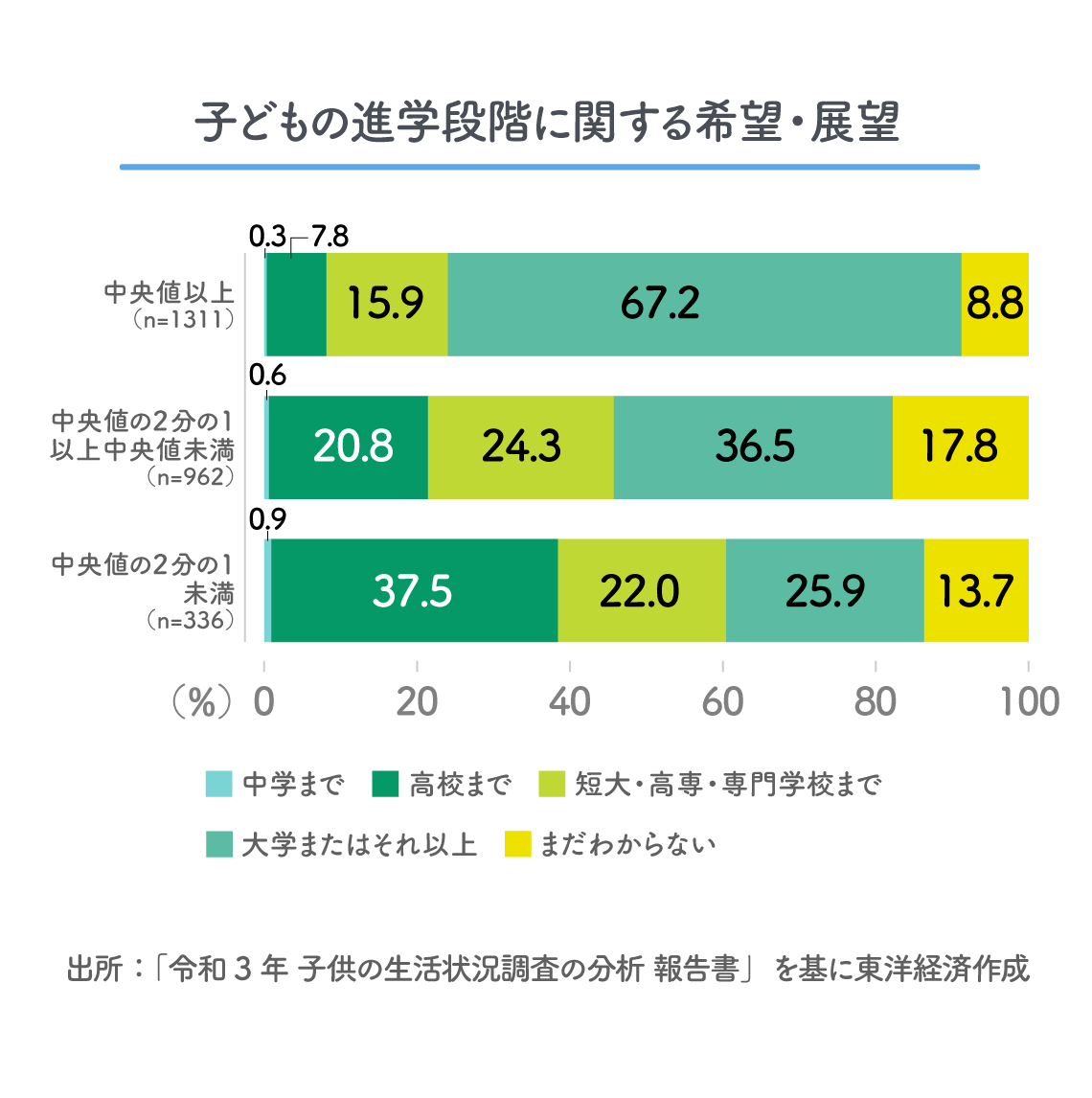

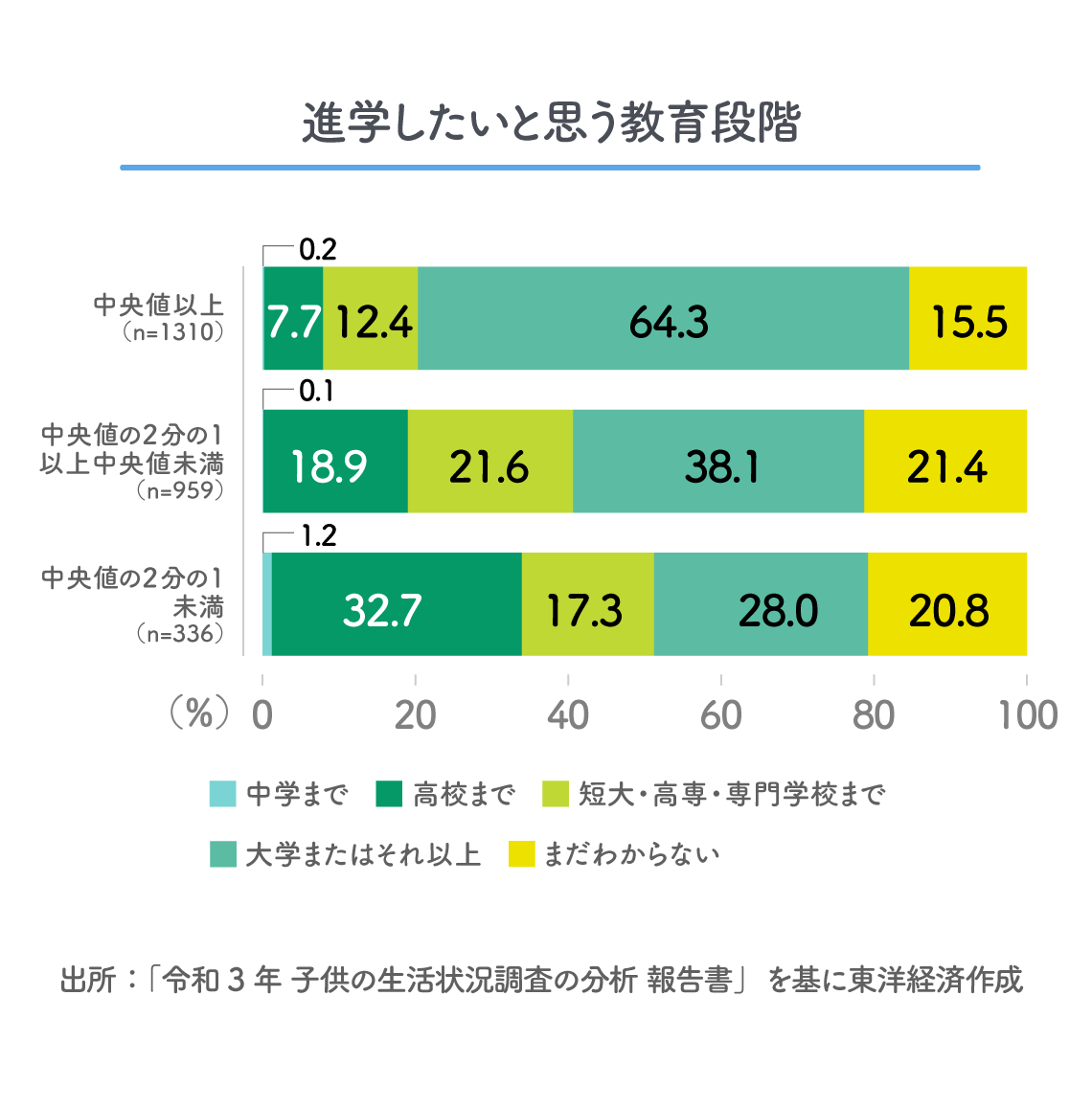

内閣府調査の結果を見てみよう。親の「子どもが将来どの段階まで進学するかの希望・展望」が「大学またはそれ以上」なのは全体で50.1%、非貧困層だと67.2%だが貧困層では25.9%にとどまる。同様に、中学2年生自身の進学期待も「大学またはそれ以上」は全体で49.7%、非貧困層だと64.3%だが貧困層では28.0%である。これらの傾向は世帯収入ではなく親学歴別で見ても確認できる。

結果を出せていない「やりっ放し教育行政」

同じ学力であっても高SES家庭出身だと親や本人が大学進学を期待し、実際に本人が進路を「選択」する。このような主観的な経済的困難の認識に対して、高等教育進学を支援する制度や奨学金があるではないか、という声があるかもしれない。しかし、どれぐらいの人が、これらの制度の詳細を理解しているだろうか。

支援制度があっても、経済的状況によって親子の教育期待が押しとどめられている実態があるのであれば、結果を出せていない「やりっ放し教育行政」である。データを見て考えてみよう。

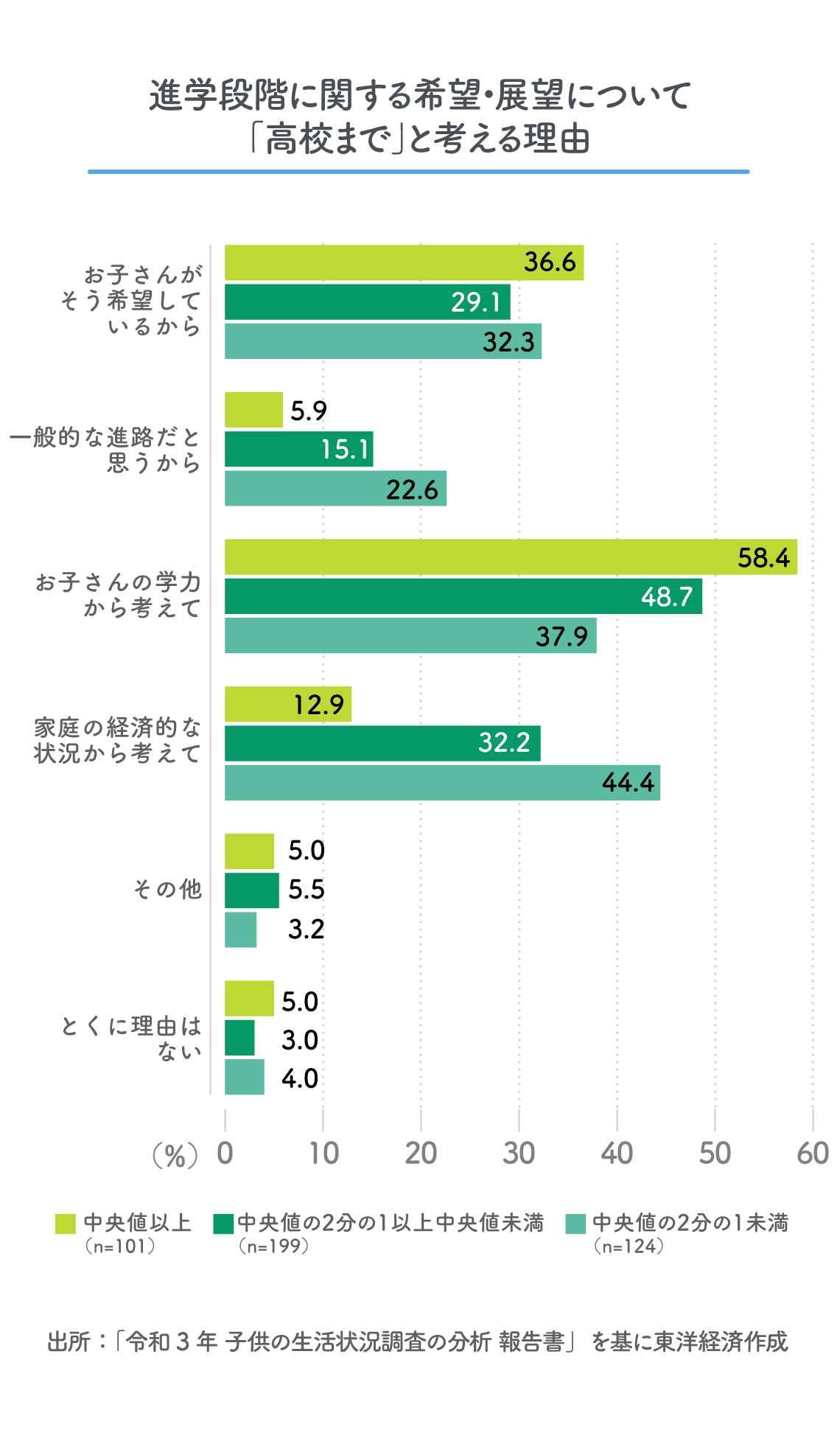

内閣府調査では、親が子の進学に対して「高校まで」と考える理由を聞いている。まず、「高校まで」を選んだ親は全体だと16.3%、非貧困層では7.8%だが貧困層では37.5%と高い。

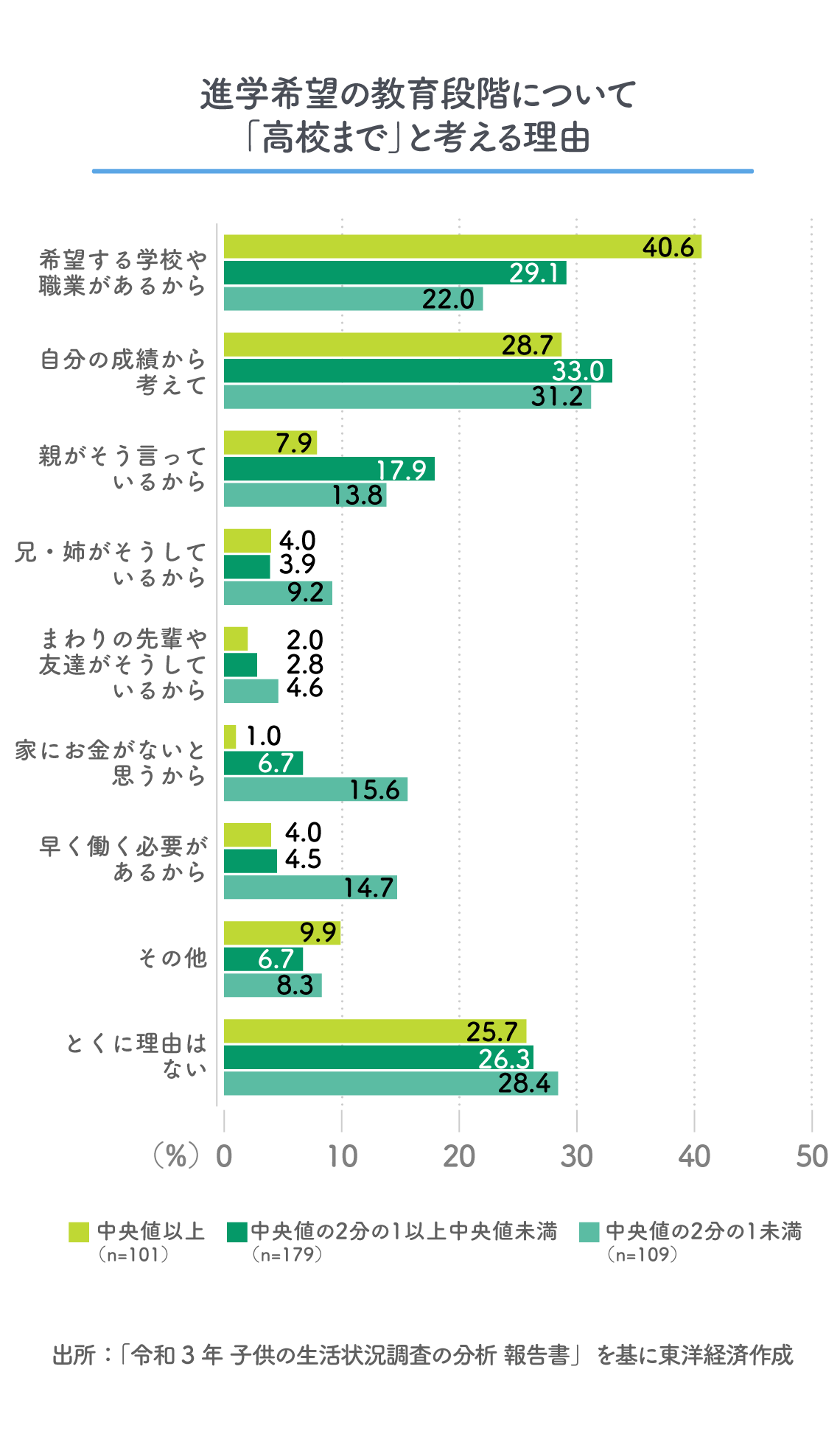

そして「高校まで」を選んだ中で「家庭の経済的な状況から考えて」を理由として挙げた非貧困層の親は12.9%だが、貧困層では44.4%である。子ども自身に聞いた場合も、「高校まで」を進学希望とした理由として「家にお金がないと思うから」を選んだ非貧困層は1.0%だが、貧困層では15.6%と高い。同様に、「早く働く必要があるから」を選んだ子は非貧困層で4.0%だが貧困層だと14.7%になる。

これまでと同様の広報を続けたり、「自分で調べないほうが悪い」と自己責任だと追及したりしたところで、貧困状態にある少なくない親子が中学3年生になる前に将来を「高校まで」と限定している実態は変わりそうもない。

高校卒業後の進学支援について小中学校の段階で説明する介入を行い、それによって後の進路「選択」に変容があったのかを効果測定するなど、できることはあるはずだ。試行錯誤して効果のある教育実践・教育政策を特定し、経済的な理由で将来の選択肢を狭めている層を実際に縮小するという結果を出すことが求められる。

貧困による格差は学力・進学だけの話ではない

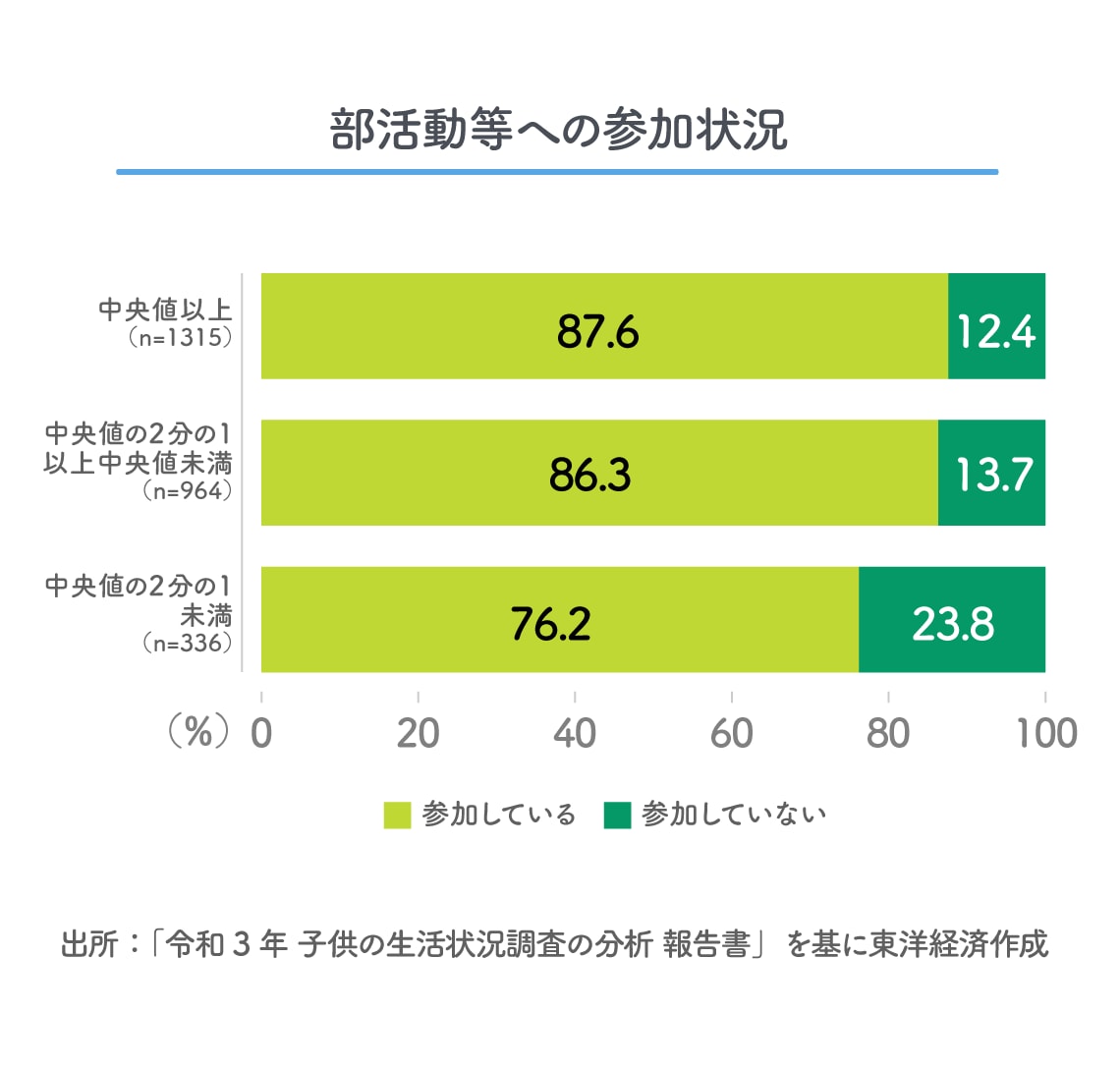

貧困による格差は学力・進学だけにとどまらない。例えば、中学2年生の部活動の参加率が貧困層において低い。部活動などに「参加していない」中学2年生は、全体では14.6%で非貧困層は12.4%だが、貧困層では23.8%である。

不参加者のうち「費用がかかるから」を答えとして挙げた中学2年生は全体だと9.3%で、非貧困層だと5.0%だが貧困層では19.2%である。一方、「塾や習い事が忙しいから」は不参加全体のうち14.9%、非貧困層で21.7%、貧困層で6.4%と対照的だ。

中学校の部活動は参加そのものが無償である分、受講料が必要な小学生向けの習い事と比べれば世帯収入による参加格差は小さいはずである(詳細は拙共編著『現場で使える教育社会学』〈ミネルヴァ書房〉参照)。しかし、内閣府調査の結果によると、中学校の部活動であっても家庭の経済状態によって参加格差があり、中学2年生の主観的な回答として「費用」がその一因として挙げられている。種目に欠かせない道具、ユニホーム、練習試合の交通費、遠征や合宿の費用など、さまざまな支出が考えられる。公立校で参加が「自由」であっても、経済的な壁がないわけではない。

『教育格差』(ちくま新書)でさまざまな観点からのデータを示したように公私立間だけではなく公立校間にも教科学習に関する社会経済的な格差があるが、そのうえに、部活動の参加格差も存在するのである。「参加は無料」で「個人の選択」次第だけでは参加格差がなくなることはないだろう。

さらには、スポーツ庁の「運動部活動の地域移行に関する検討会議」の提言案(22年4月)によると、参加費が自己負担となる点について経済的に困難を抱える家庭への支援が必要と明記されているが、財政状況によって自治体間で対応が異なる可能性がある。今後、国による財政支援が十分でない場合、現行の部活動以上に家庭の経済状態による参加格差が拡大するかもしれない。制度変更によって「誰」が参加しなくなるのか、その結果、子どもの成長に影響があるのか、継続的にデータを取得して検証する必要がある。

コロナ禍の影響は誰にでも同じわけではない

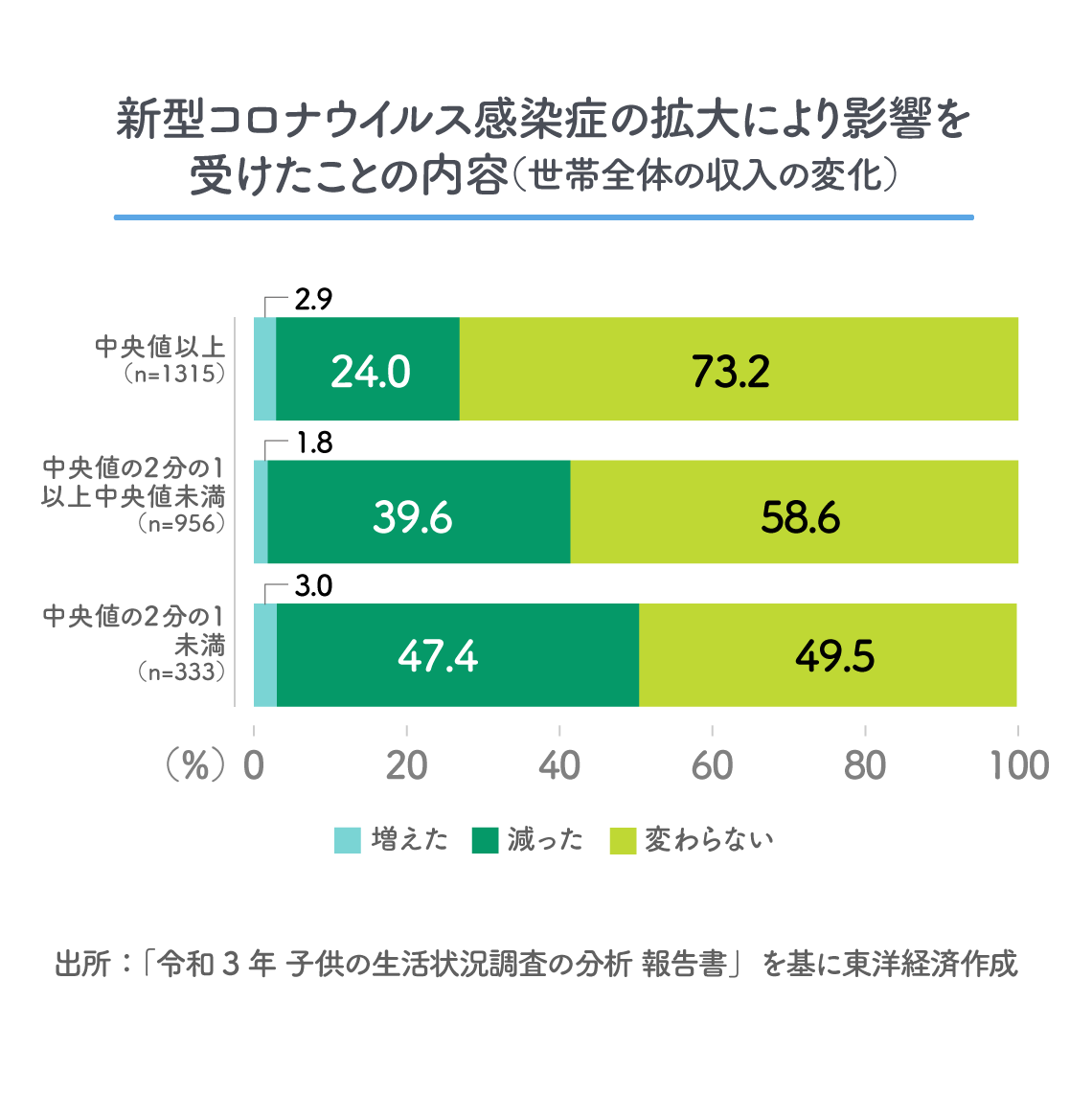

20年以降の教育において、コロナ禍による影響を看過することはできない。内閣府調査の結果によると、一斉休校(20年2月以前)との比較で「世帯全体の収入の変化」が「減った」のは全体では32.5%で非貧困層は24.0%、貧困層だと47.4%である。

一方、「生活に必要な支出の変化」が「増えた」のは全体で43.4%、非貧困層は35.3%、貧困層だと63.4%だ。同様に、「お金が足りなくて、必要な食料や衣服を買えないこと」が「増えた」は全体の10.6%、非貧困層では2.7%、貧困層だと29.8%と生活に困難を抱える層に偏りが見られる。

これらは他調査の結果とも一致する。例えば、私も属する東京大学の中村高康教授が代表を務める教育社会学研究グループが中央教育審議会初等中等教育分科会(第131回・第134回)において報告した調査結果※でも、社会経済的に恵まれない親子が困難に直面していた実態が示されている。

コロナ禍の影響は全員に等しくあるのではなく、今まで不利だった層がより追い込まれているのである。これらの影響が長期的な教育格差(「生まれ」による結果の差)を拡大するのかは、現時点ではわからない。さまざまな調査で継続的に把握していく必要がある。

※「コロナ休校時における教育委員会の対応―地域差と階層差に注目して」(第131回・21年7月8日)

「臨時休業時における児童生徒・保護者の対応―家庭・学校間の格差に注目して―」(第134回・22年1月14日)

内閣府調査の最大の意義とは

龍谷大学社会学部社会学科 准教授

ハワイ州立大学マノア校教育学部博士課程教育政策学専攻修了。博士(教育学)。東北大学大学院COEフェロー(研究員)、統計数理研究所特任研究員、早稲田大学助教・専任講師・准教授を経て、2022年度より龍谷大学准教授。日本教育社会学会・国際活動奨励賞(15年度)、早稲田大学ティーチングアワード(15年度春学期、18年度秋学期)、東京大学社会科学研究所附属社会調査データアーカイブ研究センター・優秀論文賞(18年度)、WASEDA e-Teaching Award Good Practice賞(20年度春学期)、早稲田大学リサーチアワード「国際研究発信力」(20年度)を受賞。著書『教育格差:階層・地域・学歴』(19年、ちくま新書)は、1年間に刊行された1500点以上の新書の中から中央公論新社主催の「新書大賞2020」で3位に選出された。22年5月時点で14刷、電子版と合わせて6万4000部突破。編著に、中村高康・松岡亮二編著『現場で使える教育社会学:教職のための「教育格差」入門』(21年、ミネルヴァ書房)、松岡亮二編著『教育論の新常識:格差・学力・政策・未来』(21年、中公新書ラクレ))

内閣府調査の結果は概して過去の調査でも見られた傾向の確認にとどまっているが、関係者によると、本調査の最大の意義は全国の自治体に対して「子どもの貧困調査」のモデルを示すことにあるという。報告書でも各自治体で調査を実施する際の注意点や調査結果に基づいた改善点をまとめているし、「調査票様式例」として小学生、中学生、それに親に対する調査票を公開している。

これまで「全国学力・学習状況調査(全国学力テスト)」を含め行政による教育調査では、学術的な裏付けがまったくない(あるいはほとんどない)調査項目が散見されてきた。さらには、何を計測しているのか不明なそれらの調査項目を地方の教育行政がそのまま利用しているケースまである。

このような思いつきで作られた意味のない調査項目の拡散を止めるためには、専門家が精査した調査項目が明示される必要があった。今回の内閣府調査の項目をそのまま用いる自治体が増えれば、文科省の調査に含まれる根拠なき項目を地方自治体が調べるという悲劇(あるいは笑えない喜劇)が減るはずだ。

一時点における実態把握の次に求められるのは、個人と学校を追跡するパネル調査である。1回だけの調査と比べると実施難易度は上がるが、すでに教育委員会と研究者が連携することで地方自治体においてパネルデータを構築し、さまざまな側面で実態を可視化した実例がある。

例えば、大都市部に位置する「いろは市(仮称)」のパネル調査はほかの自治体にとって参考になるはずだ(詳細は川口俊明編著『教育格差の診断書 データからわかる実態と処方箋』〈岩波書店〉参照)。データ収集と整理のコストはデジタル化で下がっているので、数年以内には、都道府県と政令指定都市が地元の大学の研究者の協力を得ながらパネルデータを構築・維持して継続的な実態把握を行い、効果のある教育実践・教育政策を次々に明らかにしていく体制を確立すべきである。

多くの子どもたちの可能性を引き出すためにできること

『教育格差』(ちくま新書)でデータを示したように、戦後の日本はいつの時代であっても教育格差社会であったし、他国と比較すると日本は「凡庸な教育格差社会」である。同様に、「子どもの貧困」は経済が好調だった1980年代にもあったし、コロナ禍の現在も1学年だけで約14万人が相対的な貧困下にある。教育格差も、その一部である貧困も、今を生きるすべての世代が解決できてこなかった課題である。

「そんなもんだ」と諦めたり自己責任を強調したりしたところで「緩やかな身分社会」という実態が変わることはない。現実をただ是認するのではなく、データで継続的に実態を把握し、本人にはどうしようもない「生まれ」によって学習意欲を持つことができない子どもたちを支援する社会に転換するべきではないだろうか。私たち一人ひとりは無力かもしれないが、多くの声が集まれば実現は不可能ではないはずだ。教育社会学者として私が何をしてきたのか、そして、皆さん一人ひとりに何をお願いしたいのか、新書史上最長を記録した(?)1.1万文字の『教育論の新常識』(中公新書ラクレ)の「あとがき」をお読みいただきたい。

(注記のない写真:GettyImages)