「出身家庭の社会経済的地位」が高いほど教育達成に有利

教育の機会均等――。社会的地位や性別、居住地などに縛られず、教育を受ける機会を平等に保障するというこの考え方は、憲法および教育基本法に明示されている。しかし現実には、親の所得を含む社会経済的地位によって、教育の機会均等を享受することが難しい子どもたちがいる。

「生まれ育った家庭と地域、それに性別といった本人に選ぶことができない初期条件である“生まれ”によって、将来の選択肢が実質的に制約されている現実が海外と同じく日本社会にもあります」

こう話すのは、教育格差の実態に詳しい早稲田大学准教授の松岡亮二氏だ。「結果」である学力や学歴などが「同じになればよい」という主張ではなく、あくまで“生まれ”によって結果に差のある実態があることをあらゆる議論の前提にしたいという。

(写真:松岡氏提供)

例えば、家庭の社会経済的地位(Socioeconomic status:SES)には格差がある。SESとは、親の所得や学歴、職業など、経済的、文化的、社会的な要素を統合した概念で、SESが高いほど子どもにとって教育に有利な条件といえる。

日本でも昔から指摘されてきた点ではあるが、大学進学率も上がり、少しずつだが格差が解消されつつあるという印象を受ける。はたして実際はどうなのか。

「データを見ると、戦後日本社会のどの世代であっても“生まれ”による格差があります。父親が大卒かどうかといった単純な分類や、より精緻な分析で見ても、教育格差という傾向は戦後ずっと解消されていません。出身家庭のSESによって子どもの人生の可能性が制限されている実態があるわけです」

例えば、2015年に実施された社会調査によれば、全体の大卒率は父子それぞれの世代で高くなっているが、父親が大卒か非大卒かによって子どもの最終学歴に大きな差があることは、世代によって変わっていない。こうした出身家庭による結果の差は、母親の学歴や15歳時点の豊かさなど別の指標を使っても確認できるという。もちろん、親が中卒や高卒でも、子どもが大卒になっていることもある。だが、全体の傾向としては“生まれ”によって相対的な有利、不利があることに変わりはないということだ。

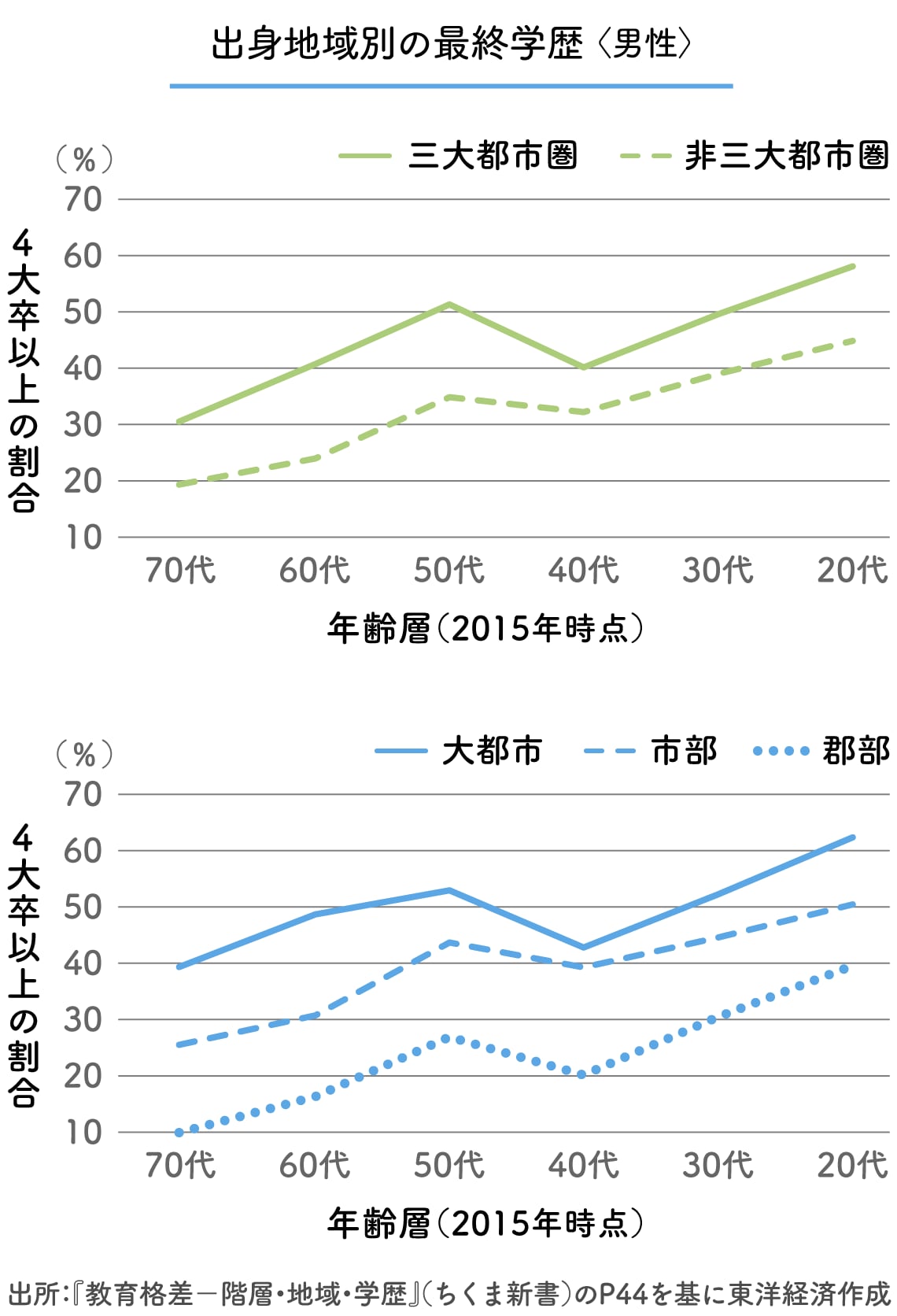

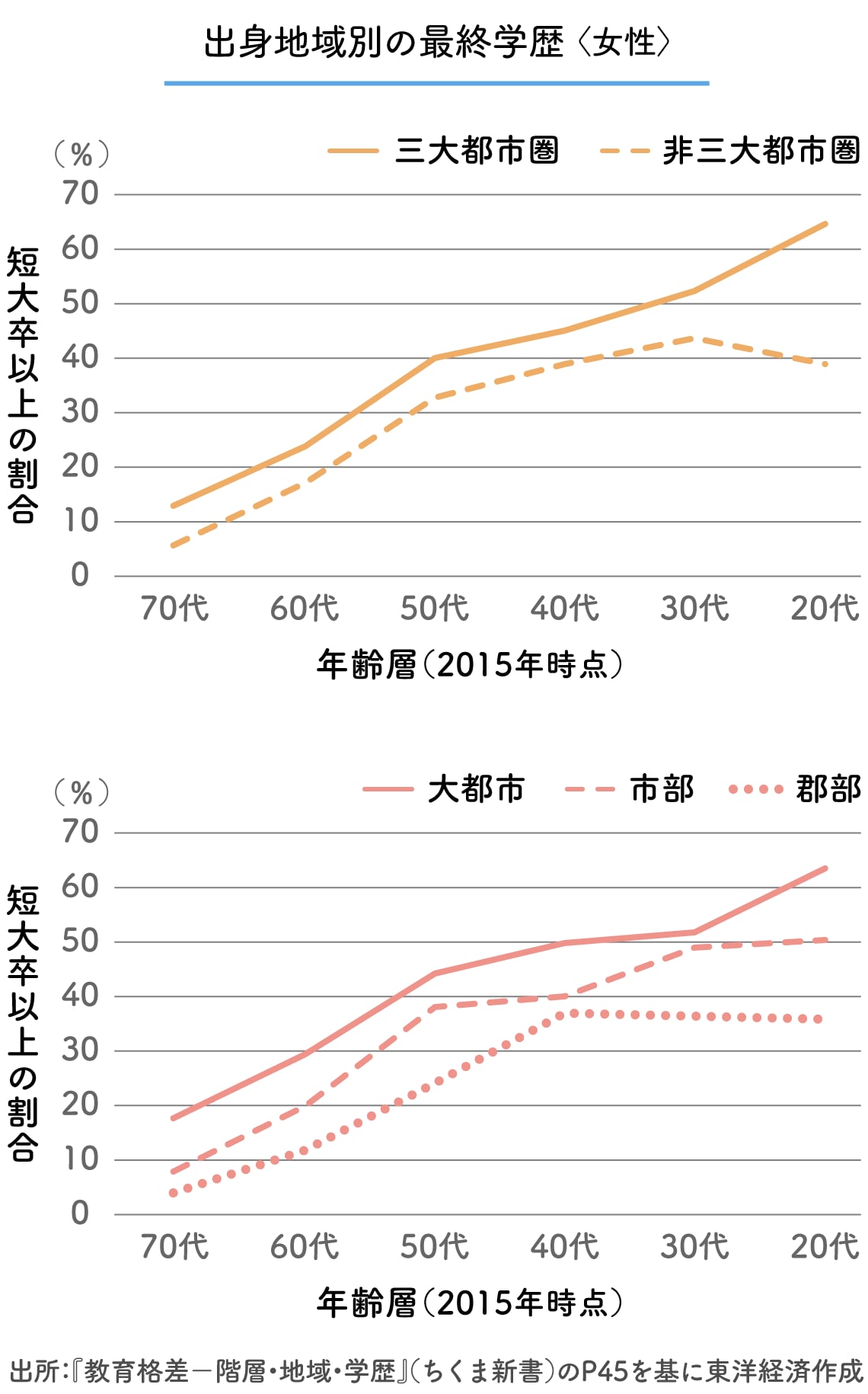

三大都市圏別・人口規模別、どちらでも都市部が有利

一方、出身地域は生まれ育った地域のことだ。昔に比べて大学進学率は全体的に上昇しているが、都市出身か、地方出身かで最終学歴には差があるという。その背景について、松岡氏はこう説く。

「大卒が多い都市と、そうでない地方とでは、子どもが進路を考えるときに参考となる主なロールモデルが異なります。地方では親や近所に大卒者がいなかったり、大卒が条件となる仕事に就いていなかったりする。また、地方の人口が少ない地域だと、学力に合った普通科の高校が通いやすい範囲にあるとは限りません。地域の産業構造に合わせて、その担い手を育てる商業高校や工業高校といった専門学科が多く設置されている県もあります。専門学科がよい、普通科がよいという話ではなく、地域によって選択肢の数が違うのです。こうした中で自分がベストだと思う進路を選んだとしても、地方ではそもそも現実的に取りうる選択肢に制約があり、最終学歴という結果にも差が出てくると考えられます」

都市、地方と一口に言っても、どこで線を引くのかという問題はある。しかし、三大都市圏別・人口規模別のどちらで見ても都市部が有利な傾向に変わりはない。もっとも、これらは地域格差だけを意味しない。高SES家庭が三大都市圏や大都市部に住む傾向があるため、出身家庭のSESと出身地域の格差は大きく重なっているという。ここには「子どもにより高い教育を受けさせたい」といった教育に対する意識の差もある。

こうした教育格差が存在しない国はないものの、昔から日本でも指摘されている実態がなかなか改善されないのはなぜなのか。日本には、本人の努力によって将来の道は開かれるという考え方が根強くあることが1つの理由といえるかもしれない。むろん、本人の努力や意志によって人生は変わりうるが、そもそも出身家庭のSESと出身地域という初期条件によって子どもの学習努力量や大学進学意欲にも格差がある。

都市のほうが有利であるならば、都市部に住むという考えもあるだろう。だが、それでは地方の過疎化は一気に進むことになる。一方で、地方で暮らすことに何ら問題がないという人もいるだろうが、子どもの将来の選択肢を減らすことになりかねない。「教育は、どんな価値を重視するかによって議論の結論が変わってくる」と話す松岡氏は、教育格差を解消するための1つの方法を提示する。

「義務教育のあり方を変えていくことです。例えばデータで見ると、小学校入学時点で、親の学歴によって平均して基礎的な学習技能に差があります。親が大卒であれば、小学校の教育を受ける準備ができている傾向があるわけです。ですので、すべての子どもを同じ扱いにするのではなく、公立校が学力の低い子どもたちに追加的支援をすれば、それは出身家庭のSESが低い子どもたちを中心に手助けすることを意味します。先生方だけで継続的な支援をするのは難しいので、学習支援員など教育現場への支援を厚くして、実際にすべての子どもたちが知識・技能を修得できるようにすべきだと思います」

すべての子どもが可能性を追求できるように

一人ひとりの子どもに合った最適な学びを実現するうえで、ICTに寄せられる期待は大きい。いよいよ小中学校では、2020年度末までに、ほとんどの学校で「1人1台端末」体制が整う予定だ。どのように活用していくのかは今後多くの課題が出てくるだろうが、それぞれの子どもの興味関心や学習ペース、習熟度に合った学びが可能になるといわれている。

松岡氏は「あくまでICTはツールにすぎない」と言い切るが、子どもの能力を最大化するためには“スタートラインの違い”をICTで調整すべきだという。

「中学受験などに焦点を合わせれば日本は競争社会に見えるかもしれませんが、社会経済的に恵まれていなかったり、身近なロールモデルがいない地域に育ったりと、学習意欲を持つことが難しい子どもたちがたくさんいます。このような実態と向き合ったうえで、意識的にICTを使うべきです。例えば、ICTで理解度に合わせた学習内容にすることで、子ども自身が自分でもやればできるという感覚を得ることができるはずです。また、地元にいないような人とオンラインで交流することも学習意欲を持つことにつながるかもしれません。

ただ、現在報じられているような先進的な事例は、意欲的な大人が関わっているなどの特別な条件があるでしょうから、ほかの地域で再現できるかわかりません。ランダム化比較試験のような効果検証をして、どの取り組みがどのような子どもにどれだけ効果があるのかといった知見を蓄積すべきです。大人は子どもが自身の可能性を追求できるように研究知見に基づいた効果的な支援を子どもの状況に合わせて行いたいところです。どのような子どもにどんな支援をするのか決める際、教育関係者が社会的背景による制約、すなわち教育格差について包括的に理解しておく必要があります」

その点、松岡氏は現在の教職課程でほとんど教えられていない「教育格差」を必修科目にすることを提案している。世代を超えて格差が再生産されるメカニズムを教員が学ばなければ、子どもの出身家庭や出身地域といった背景を見ずに「この子は学習意欲がない」といった誤った理解、指導をしてしまう可能性があるからだ。比較的恵まれた家庭出身で学校教育になじんで大卒になった教員が多いことを考えると、教育格差について体系的に学ぶ意義は大きい。

さらに、教育格差を小中高校といった子どもの問題としてのみ捉えるのではなく、「成人後も学び直しができるようにする」(松岡氏)ことで、長期的な視点で改善を図る方法もあるという。社会人になっても、よりよく生きるための学びを継続すれば、自分の人生をもっと広げることができるということだ。

OECD(経済協力開発機構)の国際成人力調査によれば、日本は先進国の中で、「新しいことを学ぶのが好きだ」と回答した割合が最も低い国の1つだという。多くの人は最終学歴を経た後は、学びも終わりと思っているようだ。

「社会の中では、教育だけではなく何であれ100%自己責任ということはないと思います。何が自分を制約しているのか、どんな条件があれば学び続けることができるのかを自覚することができれば、変える糸口が見えてくるはずです。1人でも多くの人が、何歳になっても自分の可能性を追求し続ける活力のある社会になればと願っています」

早稲田大学 准教授

ハワイ州立大学マノア校教育学部博士課程教育政策学専攻修了。博士(教育学)。東北大学大学院COEフェロー(研究員)、統計数理研究所特任研究員、早稲田大学助教を経て、同大学准教授。日本教育社会学会・国際活動奨励賞(2015年度)、早稲田大学ティーチングアワード(15年度春学期、18年秋学期)、東京大学社会科学研究所附属社会調査データアーカイブ研究センター・優秀論文賞(18年度)を受賞。著書『教育格差ー階層・地域・学歴』(ちくま新書)は、1年間に刊行された1500点以上の新書の中から中央公論新社主催の「新書大賞2020」で3位に選出された。21年2月時点で、13刷・5万5000部

(注記のない写真はiStock)

関連記事

子どもの「人生の選択肢」無意識に狭まる大問題 地方の限界を打開する「現代版寺子屋」の正体

世界30カ国「英語で交流授業」する先生が凄い 都市と地方の教育格差ICTで縮めるのは可能か