DXできない企業の「データ」という意外な盲点 2025年の崖まで5年、BtoB企業の勝ち残り戦略

DXが進まない真の原因は「データ統合」にあり

DXの火付け役になったのは、経済産業省が2018年9月に発表した「DXレポート~ITシステム『2025年の崖』克服とDXの本格的な展開~」だろう。このレポートでは、日本企業がDXを実現しなければ、2025年以降、毎年最大12兆円の経済損失が生じるおそれがあることが指摘された。これが「2025年の崖」というキーワードであり、これと一緒にDXの注目度が一気に高まり、ビジネスシーンの重要トピックとなっていった。

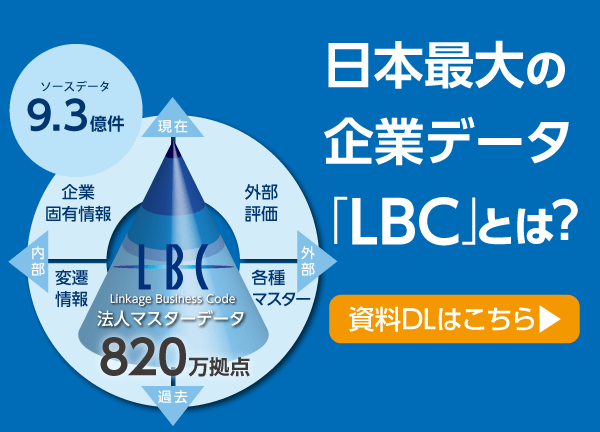

あれから1年半以上が経った今、状況はどう変わったのか。日本最大級の企業データ「LBC」を擁してデータ統合ソリューションを提供する、ランドスケイプの湯浅将史氏は実態を次のように明かす。

「経営陣直轄でDXに取り組んで、戦略策定に生かしている企業も多々あります。しかし、既存の業務システム(=レガシーシステム)を単にクラウドに置き換えただけで、本来重要となるシステム内に増大するデータの活用にまで目を向けられていない例も多い。注目度の割に、進展度はまだまだという印象です」

これほど注目されているのに、なぜDXが進まないのか。経営層の危機感のなさや費用対効果のわかりにくさなどいくつかの要因が考えられるが、ランドスケイプが見つけ出したのは、「DXがうまくいっていない会社は、データ統合の段階でつまずいている」(湯浅氏)という現実だ。

湯浅 将史氏

「各部署や目的に応じてさまざまなシステムの導入がされていました。そのため現状多くの企業では、社内に複数のシステムが存在しています。このときシステム同士は連携していても、それぞれのデータの粒度や精度がそろっていなければ、業務の効率化や効果的な戦略立案につながらず、結局頓挫してしまうんです」(湯浅氏)

DXを進めるために、例えば営業部でシステムA、マーケティング部でシステムBを導入したとしよう。それぞれのツールは連携できて、一見するとデータも統合できているように見える。問題は、同じ取引先企業が、システムAとBで別々の企業だと認識されるケースだ。システム間でデータを統合していても、途中で社名変更されていたり、通称と正式名称が分かれていたり、中黒(・)などの記号があったりなかったりなどの原因で、違う企業として認識されてしまうケースが多いのだ。

「社内で摩擦が生じるだけならまだいいんです。マズいのは、営業担当が商談を進めている顧客に対して、マーケティング部が『はじめまして』とアプローチしたり、営業部の提案と違う価格でキャンペーンを案内してしまったりなどの失敗です。これらは顧客の不信感につながり、会社のブランドが毀損されてしまうおそれもあります」と、湯浅氏は警鐘を鳴らす。

問題が起きるのは、フロント部分だけではない。データが正しくそろっていないと、どの顧客がどのような属性を持ち、どれくらいの売り上げがあるかなどの現状把握が甘くなる。結果、それらを基にしたセグメントや市場分析の精度が落ちて、誤った意思決定を誘発しかねない。DXの本質が「デジタルを活用した迅速な意思決定」にあるとすると、これは致命的だ。

クラウドツールの導入で、データ整備のプロセスが増大

こうした現状に対し今の日本企業では、担当者が時間と労力をかけてデータを整えるプロセスを担っていることが多い。ただ、人力での対応には限界がある。

「クラウドツール市場は急成長しています。市場が伸びるということは、ツールの数も増えるということです。今や、1企業が複数のクラウドツールを使うのも当たり前になってきています。しかし、ツール内のデータ整備をするサービスの導入が遅れているため、人力での対応を余儀なくされている企業が多く存在します。Web閲覧履歴、メールクリック履歴、営業活動履歴、業種・売上高・従業員数といった企業属性データは、複数のシステム内に存在します。これらを企業単位で統合できていれば、顧客や市場の状況を俯瞰でき、顧客の状況も深く知ることができるため、迅速な意思決定が可能になります」(湯浅氏)

現在、主に導入されているクラウドツールとしてはCRM/SFA(営業支援システム)や名刺管理、CS(カスタマーサービス)関連が多く、バックオフィスにもツール導入が進みつつある。湯浅氏は「それ以上に、フロントオフィス用ツールの細分化・専門化が進む」と予想する。

「とくに伸びそうなのが、顧客との接点が生まれる前段階で使われるツールです。現代の顧客企業は、商品の検討を始めてから商談の席に着くまでに、大方の情報収集を済ませていることが多い。そのため、HPにおけるカスタマーエクスペリエンスの設計が課題になります。この分野の専門ツール、例えば自社HPの閲覧者とのコミュニケーションを最適化するCXツールや、マーケティングオートメーションツールなどは、今後さらに多様化が進むはずです」(湯浅氏)

このように細分化・専門化されたツールが続々と導入されると、バックオフィスの基幹システムとデータの粒度や精度をそろえるプロセスがより複雑化していく。システム担当者や現場では対応できなくなる可能性が高い。すでに現場からは、「限界だ」という声も上がっているという。

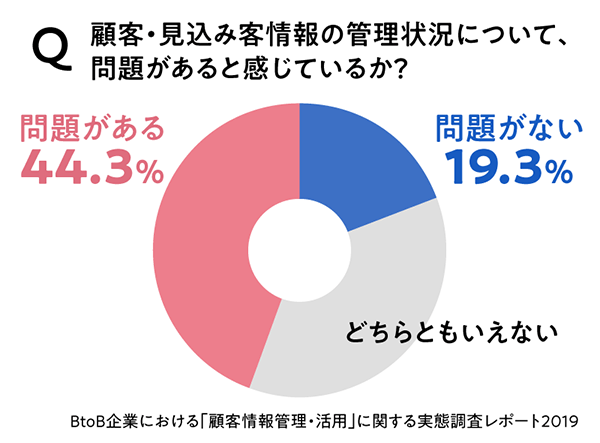

「BtoB企業を対象に、顧客情報の管理における問題点について調査したところ、いちばん多かった回答は『社内で情報が分散(管理ツールが複数存在)している』(41.8%)でした」(湯浅氏)

DXにおけるデータ統合の精度は、いまや喫緊の課題といっていい。

DXを成功に導く「NICE」のコンセプト

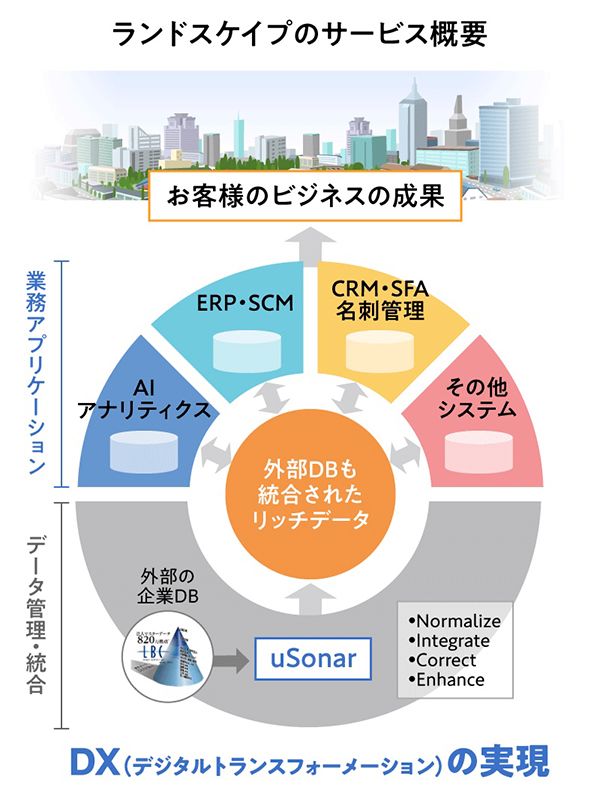

では、データ統合というこの根深い問題に、企業はどのように対応すればいいのか。ビジネスパーソンに必要とされるのは「NICEの考え方」だという。「データをDXで使える状態にするには、データの粒度をそろえる『標準化(Normalize)』、システムに共通コードを付ける『一元化(Integrate)』、データの表記を統一する『補正(Correct)』、正しい属性情報を付加する『属性付与(Enhance)』の4プロセスが欠かせません。これをまとめて『NICE』と呼び、当社ではこれがスムーズにかなえられるようにサービス設計しています」(湯浅氏)。

ビジネスパーソンに必要なのは、「DXはデータから」という意識を持つことだ。「これまで、DXが語られるときは『人材』と『システム』にばかり焦点が当たっていました。しかし本当の意味でDXを実現するにはもう1つの要素、『データ』への意識が不可欠です。データトランスフォーメーションがなければ、デジタルトランスフォーメーションもない。それくらいの強い意識を持ってデータ統合に取り組んでほしいです」と湯浅氏は力強く語る。

「NICE」の実現に成功した企業こそが、「2025年の崖」を飛び越えて、次の時代に飛躍することができる。意外と見過ごされがちな「データ」という盲点に、いま一度しっかりと意識を向けたい。