「大学入学共通テスト」東大生が解いて驚いた中身 嘆く受験生も…来年に向けて鍛えるべき力とは?

しかし、そのように難しくなっている印象のある共通テストを、東大生たちは「うーん、解きづらいな」と言いながらも、きちんといい点数を取っていました。センター試験と同じくらい点数を取れる人もいれば、「4年ぶりに解いたけど、本番の点数よりもよかった!」と語る東大生もいるくらいでした。

これはもちろん東大生の頭のよさが発揮されたということでもあるのでしょうが、しかし「共通テストを対策する能力を東大生たちが持っている」ということの証拠でもあります。東大生たちはなぜ、共通テストでも点数が取れるのでしょうか。

求められるのは「確固たる語彙の知識」

僕が感じたのは、言葉の力です。読解のときに、東大生たちは言葉に対する感度が高く、問題を解くことができていたのです。

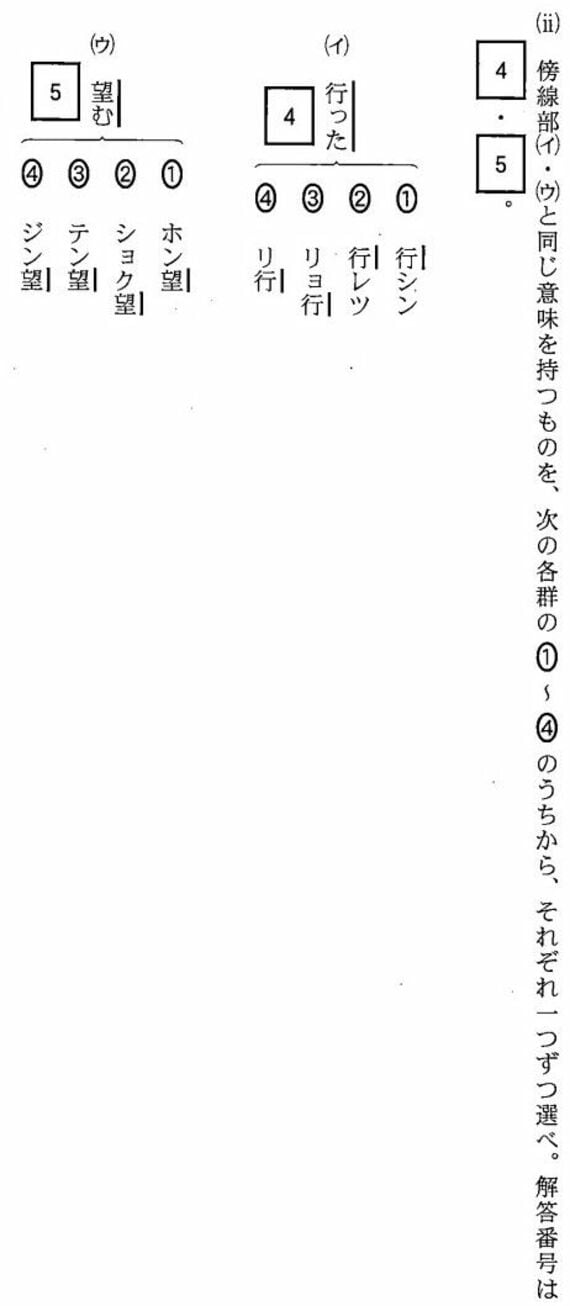

今年初めて出題された新傾向の問題に、「漢字の根本的な意味を問う」という問題がありました。

※外部配信先では画像を全部閲覧できない場合があります。その際は東洋経済オンライン内でお読みください。

同じ意味を持つ漢字を選ぶ、という問題です。「行った」と書いてあるので、「ああ、どこかに『行った』という意味なのであれば、どこかに行くという意味がある『旅行』かな?」と思うかもしれないのですが、この問題が書いてあるページを見ると「――で行った講演で」と書いてあるので、「行った」は「いった」ではなく「おこなった」と読むものなので、これは『履行』が正解になります。

語彙の知識が重視されているわけです。それも、単純な漢字力やただその漢字の意味を知っているかではなく、「確固たる語彙の知識」が求められているわけです。

この傾向は、この問題だけでなく、ほかの科目でも見て取れます。言葉の意味を深く理解していれば、読むスピードは格段に速くなります。「履行ってどういう意味だっけ?」と考えていては、読解は遅くなってしまうことでしょう。多くの文章を読むときに、語彙の力は不可欠なのです。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら