小室:当たり前のように対面で集合して行っていた研修が、各店舗の生産性を下げていたんですね。こういった自分たちが認識している残業理由と、現実に乖離があることはよくあります。

例えば、全国に80店舗を構えるアパレル・セレクトショップのシップスさん。弊社がコンサルさせていただく前は、「残業理由はお客様に最高の接客をするためです。お客様のために発生しているので、残業は苦ではないし減らしようもない」と全店長が口を揃えておっしゃっていたのですが、スタッフと店長で課題出しをしてみると、残業理由はお客様ではなかった。店長の指示の出し方や、スタッフ同士のコミュニケーション不足でたくさんのロスが生じていたことがわかったのです。

石田:銚子丸では、創業者の堀地速男が「日本全国の港から魚を直接仕入れる」ということを非常に重んじていました。市場仕入れに頼ってばかりいると、珍しい魚はなかなか手に入らないからです。しかしながらこれは全国を足で回って探すわけですから、今までもなかなか困難でした。このこだわりは捨てたくないけれど、生産性は上げなくてはならないというジレンマがありました。

小室:そこにコロナでいよいよ港に訪問できなくなったわけですね。

石田:そうです。そこで、今回初めてオンラインで買い付けを行ってみたところ、今朝あがったばかりの魚を映像で詳細に見せてもらうことができて、その場ですぐ金額交渉して買付を成立できたので、今までにないスピードと新鮮さで店まで届けることができてしまったのです。

小室:珍しい魚を提供したいというこだわりと、生産性をあげたいという課題を同時に解決して、むしろ以前にも勝る鮮度まで実現してしまった。遠隔リテラシーをあげて、今までのやり方を変えること、本当に大事ですね。

創業者の理念を、どう守り、どう“壊す”か

小室:コロナ禍の中、「働き方改革に取り組む余裕がない」というのが多くの企業の本音だと思います。かつては超長時間労働だったとお聞きしていますが、なぜ働き方改革に本腰を入れることとなったのでしょうか。

石田:2016年6月に創業者の堀地速男が他界しました。そこから1年かけて策を練り、「新生銚子丸」と銘打って4つの施策を打ち出した、その1つが働き方改革でした。具体的には、「定着率の向上」「採用の強化」の2点を掲げ、本気で取り組みはじたのがそもそものきっかけです。当時はお恥ずかしながら、100人採用しても、100人辞めてしまうような実態があったんです。

小室:なるほど。そういった状態から変えていくのは、非常に難しかったのでは。

石田:正直言って、それまでは「店舗数を増やすこと」のみに投資してきました。人手不足の中で、板前もまったく余裕が持てなくなっていました。

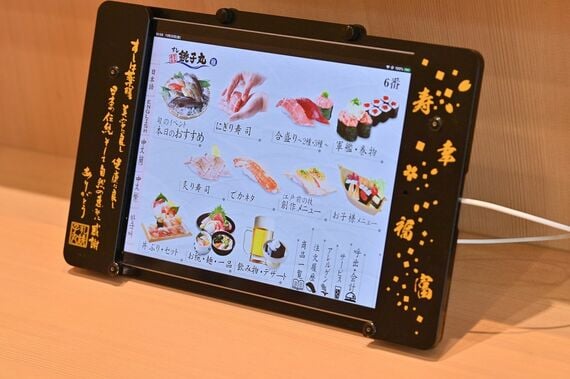

そこでまず、タッチパネルによるセルフオーダーシステムや配達レーンを導入して人手不足に対応することで約1.5倍の効率化が図られ、お客様に握りたてを提供できるとともに、板前に余裕ができ、お客様との会話や丁寧な仕事につながりました。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら